作品信息

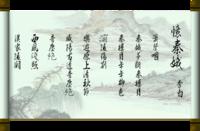

名稱:憶秦娥·簫聲咽 憶秦娥·簫聲咽

憶秦娥·簫聲咽別名:憶秦娥·思秋

朝代:唐

作者:李白

體裁:詞

作品原文

憶秦娥簫聲咽,秦娥夢斷秦樓月。秦樓月,年年柳色,灞陵傷別。

樂遊原上清秋節,鹹陽古道音塵絕。音塵絕,西風殘照,漢家陵闕。

注釋譯文

注釋

(1)簫:一種竹製的管樂器。 蕭

蕭(2)咽:嗚咽,形容簫管吹出的曲調低沉而悲涼,嗚嗚咽咽如泣如訴。

(3)夢斷:夢被打斷,即夢醒。

(4)灞陵:在今陝西省西安市東,是漢文帝的陵墓所在地。當地有一座橋,為通往華北、東北和東南各地必經之處。《三輔黃圖》卷六:“文帝灞陵,在長安城東七十里。……跨水作橋。漢人送客至此橋,折柳送別。”

(5)傷別:為別離而傷心。

(6)樂遊原:又叫“樂遊園”,在長安東南郊,是漢宣帝樂游苑的故址,地勢高,可以遠望,在唐代是遊覽之地。

(7)清秋節:指農曆九月九日的重陽節,是當時人們重陽登高的節日。

(8)鹹陽古道:鹹陽,秦都,在長安西北數百里,是漢唐時期由京城往西北從軍、經商的要道。古鹹陽在今陝西省鹹陽市東二十里。唐人常以鹹陽代指長安,“鹹陽古道”就是長安道。

(9)音塵:一般指訊息,這裡是指車行走時發出的聲音和揚起的塵士。

(10)殘照:指落日的光輝。

(11)漢家:漢朝。

(12)陵闕:皇帝的墳墓和宮殿。

譯文

玉簫的聲音悲涼嗚咽,秦娥從夢中驚醒時,秦家的樓上正掛著一弦明月。秦家樓上的下弦月,每一年橋邊青青的柳色,都印染著灞陵橋上的悽愴離別。遙望樂遊原上冷落淒涼的秋日佳節,通往鹹陽的古路上音信早已斷絕。西風輕拂著夕陽的光照,眼前只是漢朝留下的墳墓和宮闕。

詞牌格律

詞牌《憶秦娥》,雙調,仄韻格,四十六字。又名《秦樓月》《碧雲深》。該詞牌名的最早出處就是這首詞,因詞中有“秦娥夢斷秦樓月”句,故名“憶秦娥”。“秦娥”本指的是古代秦國的女子弄玉。傳說她是秦穆公嬴任好的女兒,愛吹簫,嫁給仙人蕭史。

【格律】

○⊙▲,○○⊙●○○▲。○○▲,⊙○⊙●,●○○▲。

⊙○⊙●○○▲,⊙○⊙●○○▲。○○▲,⊙○⊙●,●○○▲。

(○平聲●仄聲⊙可平可仄△平韻▲仄韻)

作者簡介

這首詞宋人將其歸為李白所作。有人從詞的發展角度看,認為這首詞從語言、韻調和意境上看,都表現得相當成熟,當為晚唐以後 李白

李白李白(701-762)字太白,號青蓮居士。祖籍隴西成紀(今甘肅天水附近),先世於隋末流徙西域,李白即生於中亞碎葉(今巴爾喀什湖南面的楚河流域,唐時屬安西都戶府管轄)。幼時隨父遷居綿州昌隆(今四川江油)青蓮鄉。他生活在唐代由盛轉衰時期。他用詩歌反映現實,歌頌錦繡河山,成就很高,被稱為“詩仙”,是我國古代偉大的浪漫主義詩人。李白作詞不多,《菩薩蠻》和《憶秦娥》為其佳作。

作品鑑賞

此篇《憶秦娥》相傳為李白所作,詞中描繪女子思念愛人之痛苦,讀來淒婉動人。此詞古人評價極高,稱之為“百代詞曲之 李白

李白然而,它只是一曲四十六字的小令。通篇亦無幽岩跨豹之奇情、碧海掣鯨之壯采,只見寥寥數筆,微微唱嘆,卻有無比巨大的藝術力量。這確是一個絕大的文學奇蹟。此詞含咀英華,攬結秀實,正宜潛心涵詠,用志覃研。

詞一發端便把讀者引入一個淒涼的境界:“簫聲咽,秦娥夢斷秦樓月。”第一韻,三字短句,萬籟俱寂、玉漏沉沉,忽有一縷簫聲,采入耳際。那簫聲,雖與笛韻同出瘦竹一枝,卻與彼之嘹亮飄揚迥異其致,只聞幽幽咽咽,輕緒柔絲,珠喉細細,無以過之,莫能名其美,無以傳其境。復如曲折泉流,冰灘阻澀,斷續不居,隱顯如泣,一個咽字,已傳盡了這一枝的神韻。

第二韻,七字長句。秦娥者誰?古代把美女稱做“娥”。猶越艷吳娃,人以地分也。揚雄《方言》:“娥、嬴,好也。秦曰娥。”必秦地之女流,可當此一娥字,易地易字,兩失諧調,此又吾夏之漢字組列規律法則之神奇,學者所當措意。

秦娥之居,自為秦樓——此何待言,翻成詞廢?蓋以詩的“音組”以讀之,必須是“秦娥——夢斷——秦樓——月”,而自詞章學之角度以求之,則分明又是“秦娥夢——秦樓月”,雙行並舉,中間特以“斷”字為之綰聯,別成妙理。而如是讀,方覺兩個秦字,重疊於唇齒之間(本音cin,齒音,即劇曲中之“尖”字;讀作qin者失其美矣),更呈異響,若昧乎此,即有出而責備古代詞人:何用如此笨伯,而重複一個“毫無必要”的“秦”字?輕薄為文,以哂作者,古今一口加既,蓋由不明曲詞乃音學聲家之事,倘假常人以“修改”之權,“潤色”之職,勢必大筆而塗去第二“秦”字,而濃墨書曰:“秦娥夢斷‘高’樓月”了!

夢斷者何?猶言夢醒,人而知之。但在此處,“斷”字神情,與“醒”大異,與“夢回”“夢覺”“夢闌”亦總不相同。何者?醒也,回也,覺也,闌也,都是蘧蘧眠足,自然夢止,乃是最泛常、極普通的事情與語言。“斷”即不然,分明有忽然驚覺、猝然張目之意態在焉。循是此言,“斷”字乃非輕下。詞人筆致,由選字之錚錚,知寄情之忒忒。

簫聲幽咽之下,接以夢斷——則夢為簫斷耶?以事言,此為常理;以文言,斯即凡筆。如此解詞,總是一層“邏輯”意障,橫亘胸中,難得超脫。簫之與夢,關係自存,然未必知道如常情凡筆所推。吾人於此,宜知想像:當秦娥之夢,猝猝驚斷,方其悵然追捕斷夢之間,忽有靈簫,娓娓來耳根,兩相激發,更助迷惘,似續斷夢——適相會也,非相忤也。大詩人東坡不嘗云乎:“客有吹洞簫者,如怨如慕,如泣如訴,其聲嗚嗚,不絕如縷。”此真不啻為吾人理解此篇的一個絕好註腳。四個“如”字,既得“咽”字之神,復傳秦娥之心矣。

簫宜靜夜,尤宜月夜。“二十四橋明月夜,玉人何處教吹簫”,言之最審。故當秦娥夢斷,張目追尋,唯見滿樓月色,皎然照人。而當此際,乃適逢吹簫人送來怨曲。其難為懷,為復何若!

簫聲怨咽,已不堪聞,——然尤不似素月凝霜,不堪多對。“寂寞起來搴繡幌,月明正在梨花上”。寂寞之懷,既激於怨簫,更愁於明月,於此,詞人乃復再疊第三個“秦”字,而加重於此——“秦樓月”之力量!煉響凝輝,皆來傳映秦娥心境。而由此三字疊句,遂又進入另一天地。

秦樓人月,相對不眠,月正淒迷,人猶悵惘,夢中之情,眼前之境,交相引惹。灞陵泣別,柳色青青,歷歲經年,又逢此際。閨中少婦,本不知愁,一登翠樓,心驚碧柳,於是悔覓封侯,風煙萬里,此時百感,齊上心頭。可知簫也,夢也,月也,柳也,皆為此情而生,此境而設,——四者一也。

春柳為送別之時,秋月乃望歸之候。自春徂秋,已經幾度;茲復清秋素節,更盼歸期有訊。都人士女,每值重陽九日,登樂遊原以為觀賞。身在高原,四眺無際。向西一望,鹹陽古道,直接長安,送客迎賓,車馬絡繹;此中宜有驛使,傳遞佳音——然自晨及昏,了無影響,音塵斷絕,延竚空勞——命局定矣,人未歸也。

至“音塵絕”三字,直如雷霆震聳!“筆落驚風雨,詩成泣鬼神”,仿佛似之。音塵絕,心命絕,筆墨絕,而偏於此三字,重疊短句一韻,山崩而地坼,風變而日銷。必具千鈞力,出此三字聲。

音塵已絕,早即知之,非獨一日一時也,而年年柳色,夜夜月光,總來織夢;今日登原,再證此“絕”。行將離去,所獲者何?立

竹蕭

竹蕭向來評此詞者,謂為悲壯,是也。而又謂之衰颯,則非也。若衰颯矣,尚何悲壯之可雲?二者不可混同。夫小令何以能悲壯?以其有偉大之質素在,唯偉大悲劇能喚起吾人之悲壯感,崇高感,而又包含人生哲理與命運感。見西風殘照字樣,即認定為衰颯,何其皮相——蓋不識悲劇文學真諦之故。

論者又謂此詞“破碎”,似“連綴”而成,一時乍見,竟莫知其意何居,云云。此則只見其筆筆變換,筆筆重起,遂生錯覺,而不識其潛氣內轉,脈絡井然。全篇兩片,一春柔,一秋肅;一婉麗,一豪曠;一以“秦樓月”為眼,一以“音塵絕”為目——以傷別為關鈕,以“灞陵傷別”、“漢家陵闕”家國之感為兩處結穴。豈是破碎連綴之無章法、無意度之漫然閒筆乎?故學文第一不可見識淺陋。

此詞句句自然,而字字錘鍊,沉聲切響,擲地真作金石聲。而抑揚頓挫,法度森然,無字荒率空泛,無一處逞才使氣。以是而言,設為太白之色,毋寧認是少陵之筆。其風格誠在五代花間未見,亦非歌席諸曲之所能擬望,已開宋代詞之格調。

凡填此詞,上下兩煞拍四字句之首字,必用去聲,方為合律,方能起調——如“漢”家“灞”陵是,其聲如巨石渾金,斤兩奇重;一用平聲,音樂之美全失,後世知此理者寥寥,學詞不知審音,精彩迷其大半矣。