疾病描述

急性化膿性胃炎(acute purulent gastritis)是胃壁細菌感染引起的化膿性病變,又稱急性蜂窩織炎性胃炎。

疾病病因

(一)發病原因

化膿性胃炎是因為化膿菌侵犯胃壁所致。約70%的病原菌是溶血性鏈球菌,其次是金黃色葡萄球菌、肺炎球菌及大腸埃希桿菌。細菌侵入胃壁的途徑可由:

1.因胃潰瘍、慢性胃炎、胃憩室、胃癌、胃內異物等,使胃黏膜受損,咽下的致病菌直接由受損黏膜侵犯胃壁。

2.患敗血症、細菌性心內膜炎、猩紅熱、骨髓炎等疾病時,致病菌通過血流進入胃壁。

3.在患膽囊炎、腹膜炎時,致病菌通過淋巴系統進入胃壁。飲酒、營養不良、年老體弱、低胃酸或無胃酸,常為此病的誘因。

(二)發病機制

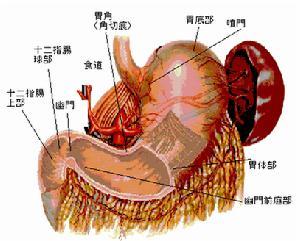

1.發病部位 化膿性損害以胃遠端1/2為常見,亦可遍及全胃,但很少超過幽門或賁門,病變部位主要在黏膜下層,並向黏膜及漿膜側擴散,有時可出現穿孔。

2.病理改變 根據病變範圍有瀰漫型和局限型兩種。

(1)瀰漫型:臨床多見,胃壁暗紅色,呈瀰漫性增厚,擠壓胃壁時可見膿液流出,但很少超過賁門或幽門,嚴重者可出現胃腔擴張,胃壁穿孔等。

(2)局限型:多在胃竇部形成局限性膿腫,肉眼觀察,可見胃黏膜充血,可有糜爛,潰瘍,壞死及出血,顯微鏡下可見黏膜下層及肌層間質中血管充血,胃壁布滿纖維性網眼結構,其中含有膿液,並有大量白細胞浸潤。

臨床表現

常以急腹症形式發病。突然出現上腹部疼痛,伴發熱、寒戰、噁心、嘔吐等。腹痛可漸進性加重,坐位時疼痛有所緩解,臥位時加重,此為本病具有特異性的症狀。隨著病情的發展,體溫可進一步升高,嘔吐物可由膿性液變為膿血性液,尚可出現腹脹、腹膜炎體徵及黑便,但多無腹瀉。病程後期可出現休克徵象,與細菌毒素造成的感染中毒及失血、失液有關。嚴重病例休克出現較早,預後不良。除早期外常有腹膜炎體徵,腹部較膨隆,壓痛、反跳痛及肌緊張,以上腹部為重。如炎性滲出液較多,可有炎性腹水,表現為移動性濁音陽性,但罕有大量腹水。腸鳴音在早期亢進,以後則漸弱或消失。

診斷

本病缺乏特異性的症狀及體徵,輔助檢查也很少特異性指標,故診斷困難。關鍵的問題是在急腹症時要考慮到化膿性胃炎的可能,再重點考慮以下幾點,對診斷或許有所幫助。

1.常有慢性胃部疾患或長期胃部不適。

2.常有不潔飲食史或身體其他部位的感染性疾患。

3.發熱常與腹痛同步,甚至在腹痛出現前即可出現。

4.一般腹膜炎時患者多不喜活動,而本病患者常躁動,坐位時疼痛較輕。

5.嘔吐物多為膿性,以後可為膿血性。

病理生理

本病的化膿過程可遍及全胃,但很少超過賁門或幽門,最常見於胃遠端的1/2。病變在胃黏膜下層。胃黏膜表面發紅,可有潰瘍、壞死、糜爛及出血。胃壁由於炎性腫脹而增厚變硬。切開胃壁可見有膿液流出。炎症可波及漿膜,甚至可出現胃壁穿孔。顯微鏡下可見黏膜下層有大量的白細胞浸潤,亦可看到多數細菌,有出血、壞死及血栓形成。肌層亦有白細胞浸潤。

症狀體徵

通常表現為急性上腹部疼痛,發冷,發熱,腹痛較重,多不放射,坐位時疼痛減輕或緩解,為本病的特異症狀,與胃穿孔有鑑別意義。常有噁心、嘔吐,嘔吐物常混有膽汁。亦可吐出膿血樣物,雖不多見,但具有診斷價值。亦可有腹瀉及嘔血和便血。在嚴重病例,發病的早期即出現末梢循環衰竭現象,在幾小時之內死亡。腹部檢查,腹部較膨隆,上腹部有明顯的壓痛,如病變侵及腹膜,可發生肌緊張及反跳痛。腸鳴音早期亢進,以後則減弱或消失。

診斷檢查

急性化膿性胃炎

急性化膿性胃炎診斷:由於本病缺乏特異性症狀體徵,診斷頗為困難。

實驗室檢查:白細胞升高多在20000/mm3 左右,並有核左移現象,白細胞內可出現中毒顆粒。胃內容物塗片或培養多可找到致病菌。胃液分析胃酸多減少或消失。其他輔助檢查:部分病人腹平片可發現胃擴張或局限性的腸脹氣,個別病人可發現增厚的胃壁。因X 線鋇劑檢查可導致病人胃穿孔,故上消化造影者不多。少數病例上消化道造影可發現胃皺襞消失,胃張力低下,胃瀦留及胃竇部僵直。

鑑別診斷

常需首先除外以下疾病,再結合上述診斷要點,即可得到正確診斷。

1.潰瘍病穿孔

初起即為突然發生的劇烈刀割樣疼痛,很快波及全腹,發熱較遲出現,腹肌呈木板樣強直,腹膨隆較少出現,肺肝濁音界減小,腹腔內液體量較多,常為消化液。腹透可見膈下游離氣體。

腹痛常波及右肩背部,壓痛及肌緊張常局限於右上腹,常伴有黃疸,有時於腹部可捫及腫大膽囊。B超檢查有重要價值。

常有暴飲暴食或酗酒史。腹痛漸進性加重,常累及腰背部,發熱出現較晚。血、尿澱粉酶檢查有特殊價值。

併發症

急性腹膜炎和感染性休克是本病常見的併發症。

治療

治療的成功與否取決於能否早期診斷。

1.非手術治療

通過套用大劑量廣譜抗生素及積極手術可提高存活率。當出現水、電解質及酸鹼平衡紊亂或休克時,應積極糾正,同時加強輸血、補液等一般支持療法,大部分病例經保守治療有望痊癒。

2.手術治療

如保守治療期間腹膜炎未減輕或反而加重,則認為是手術的適應證。手術方式有胃蜂窩織炎引流術及胃部分切除術。在患者病情許可的情況下以後者為宜。腹腔內應常規注入適量抗生素。如病灶切除及腹腔清理較徹底,可不放置引流。經綜合治療後的化膿性胃炎存活率近70%。

3.術後處理

需手術治療的患者病程往往已為中晚期,病情較重,術後應注意以下情況:持續胃腸減壓,保持引流通暢;監測生命體徵,密切注意水、電解質及酸鹼平衡;注意腎功能變化;繼續套用大劑量廣譜抗生素;加強營養支持,條件允許應給予靜脈營養。

預後

本病病死率極高,在抗生素問世以前,病死率高達83%~92%。使用抗生素治療後病死率降至48%,早期足量的抗生素治療可挽救大部分患者的生命。糾正水電解質平衡紊亂、抗休克、支持療法也不應忽視。Miller報導外科手術病死率為18.2%,明顯低於保守治療,然而對於瀰漫型或並發腹膜炎者,即使手術治療,預後也很差。總之,本病治療成功的關鍵在於早期發現,立即套用足量抗生素,根據病情及早行手術治療。

併發症狀

本病並發腹膜炎者並不少見,亦有並發心包炎者。

流行病學

早在1600 年Galen 就報導過本病。本病多見於男性,男女之比約為3∶1,但自從廣泛套用抗生素以來本病已罕見。