概念

大體上說,有電—機械分離存在,就意味著心臟及大血管在解剖學方面發生了急劇的變化。在心電圖上仍能顯示有規律的代表心肌除極和復極過程,但心臟卻無有效的收縮,即未完成足夠的機械功。—結果也被稱為“泵能力的衰竭”。所以臨床上一旦出現電—機械分離者,預後極差,幾乎是終末性結局。

原理

由於嚴重的心臟疾患,導致心臟起搏與傳導系統發生脫節,心臟無有效的收縮,未能完成足夠的機械功。

電機械分離的機理可三類:

(1)前負荷不足:內出血及急性心包填塞等。

(2)後負荷過大:如急性流出道阻塞、肺動脈栓塞。

(3)心臟受抑制或泵性功能衰竭:急性心肌梗塞及心肌病等。

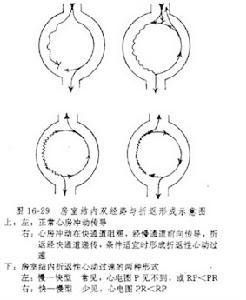

上述因素導致心臟無效收縮,從而不能完成足夠的機械功。其電機械分離常表現為起搏點向下移位,即竇房結的起搏功能逐漸被心房所代替,以後又為房室交界區所代替,接著出現室性心律,最終發生心室停搏。

病因

電—機械分離是心臟驟停的常見原因之一。在臨床所有猝死病人中可占70%。其病因有心臟破裂,急性心肌梗塞,心肌病,肺動脈栓塞,急性心包填塞,心臟內出血,高血鉀,嚴重心力衰竭,繼發於乳頭肌斷裂時大量二尖瓣返流,短暫整左心室缺血所致左心功能不全,左心室陣發性缺血性麻痹,及抗心律失常藥物包括利多卡因、β受體阻滯劑等,可引起電—機械分離。

心電圖可呈緩慢(20~30次/分)、矮小、寬大畸形的心室自主節律,但是無心搏出量,即使採用心臟起博,也常不能獲得效果,為死亡率極高的一種心電圖表現,易被誤認為心臟仍在跳動。