疾病介紹

中文名:心臟驟停與心肺腦復甦

英文名:cardiacarrestandcardiopulmonary-cerebralresuscitation

心臟驟停是指各種原因引起的心臟突然停止跳動,有效泵血功能消失,引起全身嚴重缺氧、缺血。臨床表現為捫不到大動脈搏動和心音消失;繼之意識喪失,呼吸停止,瞳孔散大,若不及時搶救可引起死亡。一般認為,心臟停搏5~10s可出現眩暈或暈厥,超過15s可出現暈厥和抽搐,超過20s可出現昏迷;若心搏停止超過5min常可造成大腦嚴重損傷或死亡,即使復跳也往往會遺留不同程度的後遺症。

致病病因

冠狀動脈疾病:冠狀動脈粥樣硬化性心臟病:冠心病是心臟性猝死中最常見的病因。臨床資料報導冠心病猝死占全部心臟性猝死的42%~75%。一組463例發生於12h內的猝死者,屍檢發現冠心病高達91%。其中約半數猝死於急性心肌梗死。冠心病猝死者與冠脈和心肌病變的嚴重程度有關,血管受累程度越重,猝死發生率越高。冠狀動脈急性病變,如斑塊破裂、血小板聚集、急性血栓形成是心臟性猝死的重要原因。

臨床表現

心臟性猝死的發生具有上午發生率增高的節律變化。上午發生率增高可能與病人此時體力和精神活動增加有關,心肌缺血、心室纖顫及血栓形成等危險性增高是上午易發生心臟性猝死的可能原因。猝死發生前病人可無任何症狀,甚至可無明確器質性心臟病史。約半數以上的猝死病人在2周內常有胸痛、心悸、恐懼、漸重的疲乏無力等先兆症狀。心臟喪失有效收縮4~15s,即出現臨床體徵。

治療方法

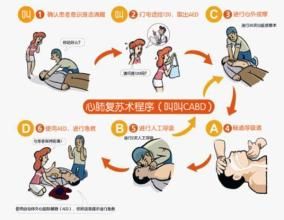

心臟驟停發生後最主要的搶救措施是及時正確地進行心肺腦復甦。心肺腦復甦(cardiopulmonary-encephalicresuscitation,CPR)是針對心臟驟停,旨在儘快建立有效循環,提高心輸出量,而採取的一系列措施。研究表明,心臟停搏時間越長,全身組織特別是腦組織經受缺氧的損害越嚴重,維持生命的可能性就越小。因此,心臟驟停搶救成功的關鍵,是開始搶救時間的早晚。

預後防禦

1.心臟驟停與心源性猝死發生後心肺復甦的成功率很低,因此目前主要是對其積極預防。急救干預(現場急救)主要在於加強普及社區公眾的心肺復甦訓練,提高公眾的急救意識;加強急救體系的建設,擴大急救網路以及縮短呼叫至到達現場的時間,使患者得到及時救治,降低猝死率。

2.加強對常見心血管疾病的環境因素、遺傳因素的監控,遵循合理的生活方式,避免暴飲、暴食、劇烈運動及情緒激動等猝死的誘因。