簡介

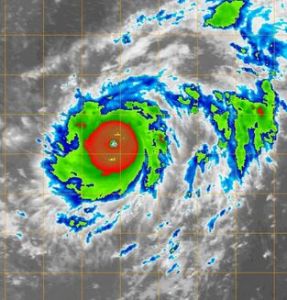

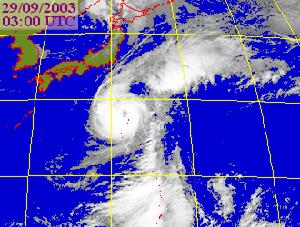

衛星雲圖

衛星雲圖氣象衛星的發展讓人們能透過衛星雲圖來評估熱帶氣鏇的強度,讓人們及早對熱帶氣鏇作出適當的警告。要對熱帶氣鏇的強度進行分析,德沃夏克(Dvorak)所發明的分析法便是現時國際通行的分析法。德沃夏克分析法(Dvorak Analysis)是由德沃夏克根據多年經驗及統計慨括後所創下的一項方法,能利用地球同步衛星的可見光及紅外線衛星雲圖來評估熱帶氣鏇強度。這套分析法在1984年發表,1987年正式世界氣象組織通過使用。

德沃夏克分析法(英文:Dvorak Technique)是由維農·德沃夏克(Vernon Dvorak)根據多年經驗及統計概括後所創下的一項利用地球同步衛星的可見光及紅外線衛星雲圖來評估熱帶氣鏇強度的方法。

德沃夏克分析法是現時國際通行的分析法。這套分析法在1984年發表,1987年正式世界氣象組織通過使用。

創始人簡介

維農·德沃夏克(VernonDvorak)是一個已退休的美國氣象學家。他在1974年建立德沃夏克分析法,透過衛星雲圖分析來熱帶氣鏇強度。他過往在美國國家海洋及大氣管理局(NOAA)轄下的國家環境衛星、數據與信息服務中心(NationalEnvironmentalSatellite,Data,andInformationService)工作。他現在住在美國加州的奧海(Ojai)。

步驟

熱帶氣鏇

熱帶氣鏇這是由Dvorak根據多年經驗及統計慨括後所創下的一項方法,利用衛星雲圖去評估熱帶氣鏇強度。 這套分析法在1984年發表,1987年正式世界氣象組織通過使用。其好處是,分析法不需利用直接的船隻或飛機進行探測及數據讀取,而利用衛星探測亦免去了雷達探測的距離限制,因此這方法可以說是全天候進行的。但德沃夏克分析由可被稱為 Objective Dvorak T-number (ODT),其分析過程有不少步驟是相當主觀性的,故絕對少不了人為的錯誤,而此錯誤更可能會隨一次一次的分析而累積,因此使用時要份外小心。

其次的時,對於組織模糊的弱級熱帶氣鏇又或是迅速增強/減弱的熱帶氣鏇,德沃夏克分析也有一定的困難需要面對。

第一步:系統定位

即找出雲系中心(Cloud System Centre)所在,主要是利用擾動或熱帶氣鏇相關的螺鏇雲帶,而推測出其焦點所在,又或者是幾何上熱帶氣鏇風眼的中心位置。一般對較弱的熱帶氣鏇,我們可用可見光衛星雲圖、QuikScat風場圖等直接找出其低層環流中心。

第一步a - 判斷它為熱帶氣鏇

初始利用德沃夏克分析法對某一熱帶擾動/氣鏇進行分析前,必須先考慮擾動是否有足夠的徵兆顯示它增強為熱帶低氣壓,以將其T-number訂為 T1。以下三個徵兆是熱帶擾動是否達至熱帶氣鏇強度的參考徵兆:熱帶擾動以持續發展 12 小時或以上它擁有一雲系中心(Cloud System Centre)能在一2.5緯度(即約275公里)內被估計出來,並持續最少6小時.它擁有一密集、低溫(<零下31C)以及大於1.5緯度(約165公里)的雲團,在中心附近2個緯度存在。其雲團積雨雲開始呈螺鏇型自中心繞出中心。由於初始生成的擾動其高層發展一般較差,因此初生成時擾動的對流會時多時少,強度相當不穩定,因此初始分析的24小時,我們不能將其T-number降低。另一方面,按德沃夏克分析法,如果擾動身處的環境仍大致良好,它將會在被訂為T1後36小時內增強為熱帶風暴,即T2.5的階段。如果估計環境轉差,擾動不會增強,則我們會在T1後加上負號,以表示預計它不會有所發展。

第二步:形態分析

要在這步決定熱帶氣鏇的Data T-Number(DT),在進行分析前,先從衛星雲圖中看看究竟應該用那一種特徵去進行分析。 如果熱帶氣鏇的低層環流中心呈部份或完全外露狀態,而且擁有基本環流(Primary Band),又或是其對流切至一側發展(Shear Pattern),則用方法a。 如果熱帶氣鏇已有風眼,使用方法b。 如果熱帶氣鏇擁有中心密集雲層區(CDO)[可見光雲圖]或嵌匿藏中心(Embedded Centre)[紅外雲圖],使用方法c。如果熱帶氣鏇有中心冷雲蓋(CCC),使用方法d。

方法a-螺鏇形態分析

根據

I) 基本環流的鏇卷度(即環流繞著中心多少個圈) 或

II) 主對流雲團與中心的切離度(低層中心和高層對流相差之緯度計算),來直接決定DT。

方法b-風眼分析

Rule-熱帶氣鏇擁有風眼及純T指數已持續24小時超過2.0;否則,請用方法a或d或跳往第三步。

分析眼牆寬度,並對比其和風眼的雲頂溫度,須利用色階表,建議使用NRL的色調強化衛星雲圖,它和舊式使用的黑白灰階衛星雲圖/台灣中央氣象局和香港天文台衛星圖對照表如下:在上表,我們先決定了Eye adjustment Number (EA)。

色調強化衛星雲圖用

眼牆寬度 ≥0.5度

(55公里) ≥0.5度

(55公里) ≥0.5度

(55公里) ≥0.4度

(44公里) ≥0.4度

(44公里) ≥0.3度

(33公里) ≥0.3度

(33公里)

溫度 CMG W B LG MG DG OG

E-Number (E) 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.5 4.0

Rule- 如果使用紅外線衛星圖時,E+EA比MET(Model Expect T-number)為細,則請分析BF(Banding Feature)。MET將會於第四部決定。

可見光衛星雲圖用

眼牆寬度 >1.0度 1.0度 ≥0.75

(83公里) ≥0.5度

(55公里) ≥0.25

(28公里) Banding Eye

外圍環流寬度 1.25度

138公里 0.75度

83公里 0.25度

28公里

E-Number (E) 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0

Rule- 使用可見光衛星圖時,DT=E+EA+BF,即必需要加上BF才能估計正確的DT值。

方法c1 - (色調強化衛星圖用) 嵌匿中心(Embedded Center)

Rule-(使用色調強化衛星雲圖)熱帶氣鏇的中心位於中心對流團(溫度低於9度即OW或之下),而且純T指數已持續12小時≥3.5;否則,請用方法a或d或跳往第三步。

色調強化衛星雲圖用 -- 嵌匿中心(Embedded Center)

對流團半徑 ≥0.6度

(66公里) ≥0.6度

(66公里) ≥0.5度

(55公里) ≥0.5度

(55公里) ≥0.4度

(44公里) ≥0.4度

(44公里)

溫度 W B LG MG DG OG

CF 5.0 5.0 4.5 4.0 4.0 3.5

實際上嵌匿中心估算法和風眼估算法相比只有略去了Eye adjustment Number (EA),其餘皆為一樣。

方法c2 - (可見光衛星圖) 密集雲區分析法(CDO)

Rule-(使用可見光衛星雲圖)中心密集雲層區(CDO)直徑超過0.75度(80公里);否則,請用方法a或d或跳往第三步。

可見光衛星雲圖用 -- 中心密集雲層區(CDO)

形狀 渾圓顯著 不規則形狀

CDO直徑 >2.75度

(300公里) 1.75度

(190公里) 1.25度

(140公里) 0.75度

(85公里) >1.5度

(170公里) >1度

(110公里)

CF 5.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0

中心密集雲層區分析法,必須加上BF值,分析請參考圖2。

最後,DT = CF + BF。

方法d-中心冷雲蓋(CCC)分析

特徵:呈逗號、渾圓或扁圖,邊緣清晰且缺乏外圍環流(如有較多外圍環流則顯示不屬CCC結構)。初期發展迅速並向外擴張,後占據熱帶氣鏇表面面積七成或以上,後狀態可維持6~24小時不等。

Rule1 - 如果先前T指數少於或等於3.0,則未來12小時T指數使用過去12小時趨勢(例如繼續增強或減弱),

12小時後則保持同等T指數,直接中心冷雲蓋消失。

Rule2 - 如果先前T指數大過3.5,則定最終T指數為3.5,直至中心冷雲蓋消失。

Rule3 - 不要因CCC範圍縮小以估計其強度減弱,這是相當常見的。

Rule4 - 當CCC消失,一般它都會發展為一個T4強度的颱風。

第三步:過去24小時趨勢分析

分析過去24小時衛星雲圖動畫,以決定熱帶氣鏇在過去有何強度變化:

增強的特徵 (D - Development):

1.環流特徵: 螺鏇雲帶變得緊密或鏇卷度增加。

2.密集雲區特徵: 中心密集雲層區擴張及雲頂溫度下降,螺鏇型態增加。

3.切離特徵: 深層對流鞏固到其中心附近發展。

4.風眼特徵: 眼牆變寬且雲頂溫度下降;風眼縮小而變得渾圓,當中溫度上升。

5.日際變化: 雲頂溫度在日間沒有回升現象。

減弱的特徵 (W - Weaken):

1.環流特徵: 螺鏇雲帶變得鬆散或減弱。

2.密集雲區特徵: 中心密集雲層區縮小及雲頂溫度上升,邊緣變得不渾圓。

3.切離特徵: 深層對流減弱並切離。

4.風眼特徵: 眼牆變窄或崩潰,雲頂溫度上升;風眼擴大而變得不規則狀,當中溫度下降。

5.日際變化: 雲頂溫度在晚間沒有明顯下降現象。

強度不變的特徵 (S - Steady):

1.中心冷雲蓋(CCC)出現,並持續12小時。

2.增強及減弱的特徵同時出現。

3.正常日夜的雲頂溫度變化(日間雲頂溫度上升、晚間下降)。

如果在最新衛星圖中無法使用Dvorak Analysis估計熱帶氣鏇強度

可利用以上趨勢分析類推其強度情況。

第四步:決定MET的值

MET(Model Expected T-number)是把熱帶氣鏇的過去強度變化趨勢數值化的一種做法,決定MET也是頗為主觀的,通常DT和PT值就是用來修正MET,故MET可視為是T指數的粗略估計值,又或是熱帶氣鏇強度變化的氣候平均值(Climatology Rate)。

熱帶氣鏇起始生成第一天、或當熱帶擾動進入TCFA(Tropical Cyclone Formation Alert)的階段時,MET就會定為1.0。

此後,MET隨著我們在第三步所分析的D、S或W所變化,通常是以昨天的最終T指數+0.5、+1.0、-0.5或-1.0。如熱帶氣鏇迅速增強或減弱,則加減幅度可達1.5。如果以上情況皆不明顯,則假設MET每日加1.0。

第五步:決定型態指數PT的值

接著,需跟據下表決定Pattern T-number(PT)的值,如果此值和MET不同,則可因應情況修正,通常修正值不應和MET相差0.5;如果真的沒有形狀相似的圖配對實況,則最後T指數以MET為準。

紅外線衛星雲圖用

RULE - 如果陰影部份的雲頂溫度是W或更冷,PT+0.5。

RULE - 如果螺鏇雲帶長度短過2.5緯度(275公里),PT-1.0。

第六步:決定T-number

經過一輪步驟後,我們將跟據DT、PT和MET去決定最終的T指數數值。

首先,比較三者是否接近甚至一致,否則,則因應分析過程那個較為有代表性而作出取捨。

RULEA - 儘可能使用連續3小時的衛星雲圖估計熱帶氣鏇強度,以避免短期性的強度變化。

RULEB - 若DT/PT值真的相差很遠,又不知那一較有代表性,則應先取較接近MET的數值或取DT/PT兩值之平均數作為T-number。

決定T指數另外亦需注意以下的限制:

RULE1 - 熱帶氣鏇的第一次T指數評估必定為1.0或1.5。

RULE2 - 首24小時,應逐步將熱帶氣鏇T指數由1升至2,除非出現明顯的減弱或增強,但即使增強T指數亦必需在4.0以下。

RULE3 - 首48小時,若熱帶氣鏇是處於增強狀態,則晚間不可降低T指數的值。

RULE4 - 當T指數仍細於4.0時,接著6小時T指數變化最多0.5、12小時1.5、18小時2.0及24小時2.5。

RULE5 - 最終的T-number相差MET值不應大過1。

當然,以下限制只屬參考性侃Γ?驗橐?紤)到氣壓下降速度未必及得上雲團發展速度。

但實際西太平洋每年平均有一個熱帶氣鏇會突破以上限制,在極短時間內迅速增強,T指數可在24小時內急增4.0以上。

如出現這些情況,T指數亦可按情況迅速調整至DT/PT值而無須考慮以上限制。

第七步:熱帶氣鏇強度CI

目前強度值Current Intensity (CI),根據一些規則修正T指數以減少因錯誤評估熱帶氣鏇減弱狀態而引起的問題,因此CI是決定目前熱帶氣鏇強度及級數的最終指針。

RULE1 - 在非減弱或重新增強的情況下,CI = T-number

RULE2 - 若熱帶氣鏇開始減弱,CI在接著12小時必需保持相同,之後維持CI比T-number高0.5或1.0。