發展簡史

微波的發展是與無線通信的發展是分不開的。1901年馬克尼使用800KHz中波信號進行了從英國到北美紐芬蘭的世界上第一次橫跨大西洋的無線電波的通信試驗,開創了人類無線通信的新紀元。無線通信初期,人們使用長波及中波來通信。20世紀20年代初人們發現了短波通信,直到20世紀60年代衛星通信的興起,它一直是國際遠距離通信的主要手段,並且對目前的應急和軍事通信仍然很重要。

用於空間傳輸的電波是一種電磁波,其傳播的速度等於光速。無線電波可以按照頻率或波長來分類和命名。我們把頻率高於300MHz的電磁波稱為微波。由於各波段的傳播特性各異,因此,可以用於不同的通信系統。例如,中波主要沿地面傳播,繞射能力強,適用於廣播和海上通信。而短波具有較強的電離層反射能力,適用於環球通信。超短波和微波的繞射能力較差,可作為視距或超視距中繼通信。

1931年在英國多佛與法國加萊之間建起世界上第一條微波通信電路。第二次世界大戰後,微波接力通信得到迅速發展。1955年對流層散射通信在北美試驗成功。20世紀50年代開始進行衛星通信試驗,60年代中期投入使用。由於微波波段頻率資源極為豐富,而微波波段以下的頻譜十分擁擠,為此移動通信等也向微波波段發展。此外數位技術及微電子技術的發展,也促進了微波通信逐步從模擬微波通信向數字微波通信過渡。

微波通信是二十世紀50年代的產物。由於其通信的容量大而投資費用省(約占電纜投資的五分之一),建設速度快,抗災能力強等優點而取得迅速的發展。20世紀40年代到50年代產生了傳輸頻帶較寬,性能較穩定的微波通信,成為長距離大容量地面幹線無線傳輸的主要手段,模擬調頻傳輸容量高達2700路,也可同時傳輸高質量的彩色電視,而後逐步進入中容量乃至大容量數字微波傳輸。80年代中期以來,隨著頻率選擇性色散衰落對數字微波傳輸中斷影響的發現以及一系列自適應衰落對抗技術與高狀態調製與檢測技術的發展,使數字微波傳輸產生了一個革命性的變化。特別應該指出的是80年代至90年代發展起來的一整套高速多狀態的自適應編碼調製解調技術與信號處理及信號檢測技術的迅速發展,對現今的衛星通信,移動通信,全數字HDTV傳輸,通用高速有線/無線的接入,乃至高質量的磁性記錄等諸多領域的信號設計和信號的處理套用,起到了重要的作用。

國外已開發國家的微波中繼通信在長途通信網中所占的比例高達50%以上。據統計美國為66%,日本為50%,法國為54%。我國自1956年從東德引進第一套微波通信設備以來,經過仿製和自發研製過程,已經取得了很大的成就,在1976年的唐山大地震中,在京津之間的同軸電纜全部斷裂的情況下,六個微波通道全部安然無恙。九十年代的長江中下游的特大洪災中,微波通信又一次顯示了它的巨大威力。在當今世界的通信革命中,微波通信仍是最有發展前景的通信手段之一。

頻帶劃分

微波按波長不同可分為分米波,厘米波、毫米波及亞毫米波,分別對應於特高頻UHF(0.3~3GHz)、超高頻SHF(3~30GHz)、極高頻EHF(30~300GHz)及至高頻THF(300GHz~3THz)。

微波中部分頻段常用代號來表示,如表1所示。

表1 微波部分頻段的代號

| 代號 | 頻段(GHz) | 波長(cm) |

| L | 1-2 | 30-15 |

| S | 2-4 | 15-7.5 |

| C | 4-8 | 7.5-3.75 |

| X | 8-13 | 3.75-2.31 |

| Ku | 13-18 | 2.31-1.67 |

| K | 18-28 | 1.67-1.07 |

| Ka | 28-40 | 1.07-0.75 |

其中L頻段以下適用於移動通信。S至Ku頻段適用於以地球表面為基地的通信,包括地面微波接力通信及地球站之間的衛星通信,其中C頻段的套用最為普遍,毫米波適用於空間通信及近距離地面通信。為滿足通信容量不斷增長的需要,已開始採用K和Ka頻段進行地球站與空間站之間的通信。60GHz的電波在大氣中衰減較大,適宜於近距離地面保密通信。94GHz的電波在大氣中衰減很少,適合於地球站與空間站之間的遠距離通信。

系統構成

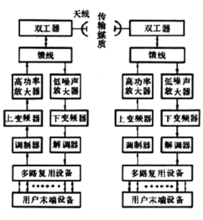

圖2 微波多路通信系統示意圖

圖2 微波多路通信系統示意圖微波通信系統由發信機、收信機、天饋線系統、多路復用設備、及用戶終端設備等組成,如圖2所示。其中,發信機由調製器、上變頻器、高功率放大器組成,收信機由低噪聲放大器、下變頻器,解調器組成;天饋線系統由饋線、雙工器及天線組成。用戶終端設備把各種信息變換成電信號。多路復用設備則把多個用戶的電信號構成共享一個傳輸信道的基帶信號。在發信機中調製器把基帶信號調製到中頻再經上變頻變至射頻,也可直接調製到射頻。在模擬微波通信系統中,常用的調製方式是調頻;在數字微波通信系統中,常用多相數字調相方式,大容量數字微波則採用有效利用頻譜的多進制數字調製及組合調製等調製方式。發信機中的高功率放大器用於把傳送的射頻信號提高到足夠的電平,以滿足經信道傳輸後的接收場強。收信機中的低噪聲放大器用於提高收信機的靈敏度;下變頻器用於中頻信號與微波信號之間的變換以實現固定中頻的高增益穩定放大;解調器的功能是進行調製的逆變換。微波通信天線一般為強方向性、高效率、高增益的反射面天線,常用的有拋物面天線、卡塞格倫天線等,饋線主要採用波導或同軸電纜。在地面接力和衛星通信系統中,還需以中繼站或衛星轉發器等作為中繼轉發裝置。

微波傳播特點

微波通信中電波所涉及的媒質有地球表面、地球大氣(對流層、電離層和地磁場等)及星際空間等。按媒質分布對傳播的作用可分為:連續的(均勻的或不均勻的)介質體,如對流層,電離層等,及離散的散射體,如雨滴、冰雷、飛機及其它飛行物等。微波通信中的電波傳播,可分為視距傳播及超視距傳播兩大類。

視距傳播時,發射點和接收點雙方都在無線電視線範圍內,利用視距傳播的有地面微波接力通信、衛星通信、空間通信及微波移動通信。其特點是信號沿直線或視線路徑傳播,信號的傳播受自由空間的衰耗和媒質信道參數的影響。如地-地傳播的影響包括地面、地物對電波的繞射、反射和折射、特別是近地對流層對電波的折射、吸收和散射;大氣層中水氣、凝結體和懸浮物對電波的吸收和散射。它們會引起信號幅度的衰落,多徑時延,傳波角的起伏和去極化(即交叉極化率的降低)等效應。在地-空和空-空視距傳播中,主要考慮大氣和大氣層中沉降物的影響,而地面、地物和近地對流層對地-空、空-空傳播的影響則比對地面視距傳播的影響小,有時可以忽略不計。

對流層超視距前向散射傳播是利用對流層近地折射率梯度及介質的隨機不連續性對入射無線電波的再輻射將部分無線電波前向散射到超視距接收點的一種傳播方式。前向散射衰耗很大,且衰落深度遠大於地面視距微波通信,從而使可用頻帶受到限制,但站距則可遠大於地面視距通信。

分類

根據通信方式和確定信道主要性質的傳輸媒質的不同,微波通信可分為大氣層視距地面微波通信、對流層超視距散射通信、穿過電離層和外層自由空間的衛星通信,以及主要在自由空間中傳播的空間通信。按基帶信號形式的不同,微波通信可分為主要用於傳輸多路載波電話、載波電報、電視節目等的模擬微波通信,以及主要用於傳輸多路數字電話、高速數據、數位電視、電視會議和其它新型電信業務的數字微波通信。

7.1 微波接力通信

利用微波視距傳播以接力站的接力方式離微波通信,也稱微波中繼通信。微波接力系統由兩端的終端站及中間的若干接力站組成,為地面視距點對點通信。各站收發設備均衡配置,站距約50km,天線直徑1.5~4m,半功率角3~5°,發射機功率1~10W,接收機噪聲係數3~10dB(相當噪聲溫度290~261K),必要時二重分集接收。模擬調頻微波容量可達1800~2700路,數字多進制正交調幅微波容量可達144Mbit/s。設備投資和施工費用較少,維護方便;工程施工與設備安裝周期較短,利用車載式微波站,可迅速搶修溝通電路。

7.2 對流層散射通信

利用對流層中媒質的不均勻體的不連續界面對微波的散射作用實現的超視距無線通信。常用頻段為0.2~5GHz,為地面超視距點對點通信。跨距數百公里,大型廣告牌(拋物面)天線等效直徑可達30~35m,射束半功率角1~2°,有孔徑介質耦合損耗,發射機功率5~50kW,四重分集接收,容量數十話路至百餘話路。對流層散射通信一般不受太陽活動及核爆炸的影響,可在山區、丘陵、沙漠、沼澤、海灣島嶼等地域建立通信電路。

7.3 衛星通信

地球站之間利用人造地球衛星上的轉發器轉發信號的無線電通信,為地一空視距多址通信系統,衛星中繼站受能源和散熱條件的限制,故地-空設備偏重配置。同步衛星系統,空間段單程大於3.6萬公里,地面站天線直徑15~32m,增益60dB,射束半功率角0.1~1°,需要自動跟蹤,發射機功率0.5~5kW。衛星中繼站,下行全球波束用喇叭天線,點波束用拋物面天線,可藉助波束分隔進行頻率再用。轉發器功率數十瓦,頻寬一般為36MHz,容量5000~10000話路。衛星通信復蓋面廣,時延長,信號易被截獲、竊聽、甚至干擾。一種容量較小的可適用於稀路由的甚小天線地球站(VSAT)適用於數據通信。

7.4 空間通信

利用微波在星體(包括人造衛星、宇宙飛船等太空飛行器)之間進行的通信。它包括地球站與太空飛行器、太空飛行器與太空飛行器之間的通信、以及地球站之間通過衛星間轉發的衛星通信。地球站與太空飛行器之間的通信分近空通信與深空通信。在深空通信時,為了實現從髙噪聲背景中提取微弱信號,需採用特種編碼和調製、相干接收和頻帶壓縮等技術。

7.5 微波移動通信

通信雙方或一方處於運動中的微波通信,分陸上、海上及航空三類移動通信。陸上移動通信多使用150,450或900MHz的頻段,並正向更高頻段發展。海上、航空及陸上移動通信均可使用衛星通信。海事衛星可提供此種移動通信業務。低地球軌道(LEO)的輕衛星將廣泛用於移動通信業務。

業務種類

微波通信由於其頻頻寬、容量大、可以用於各種電信業務的傳送,如電話、電報、數據、傳真以及彩色電視等均可通過微波電路傳輸。

抗衰落技術

微波傳輸也會受到很多外界因素的干擾而衰落。從衰落的物理因素來看,可以分成以下幾種類型:

吸收衰落:大氣中的氧分子和水分子能從電磁波吸收能量,導致微波在傳播的過程中的能量損耗而產生衰耗。頻率越高,站距越長,衰落越嚴重。

雨霧引起的散射衰落:雨霧中的大小水滴能夠散射電磁波的能量,因而造成電磁波的能量損失而產生衰落。雨霧天氣時,對高頻微波影響大。

K型衰落:多徑傳輸產生的干涉型衰落。由於這種衰落與大氣的折射參數K值的變化而變化的,故稱為K型衰落。這種衰落在水面、湖泊、平滑的地面時顯得特別嚴重。

波導型衰落:由於氣象的影響,大氣層中會形成不均勻的大氣波導。微波射線通過大氣波導,則接收點的電場強度包含了“波導層”以外的反射波,形成嚴重的干擾型衰落,造成通信的中斷。

閃爍衰落:對流層中的大氣常發生大氣湍流,大氣湍流形成的不均勻的塊式層狀物使介電係數與周圍的不同。當微波射線射到不均勻的塊式層狀物上來時,將使電波向周圍輻射,形成對流層散射。此時接收點也可以接收到多徑傳來的這種散射波,形成快衰落。由於這種衰落是由於多徑產生的,因此稱之為閃爍衰落。

對抗這些衰落的技術有自適應均衡、自動發信功率控制(ATPC)、前向糾錯(FEC)和分集接收技術等。

表 2 微波抗衰落技術

| 抗衰落技術 | 對抗效應 |

| 自適應均衡 | 波形失真 |

| 自動發信功率控制 (ATPC) | 功率降低 |

| 前向糾錯(FEC) | 功率降低 |

| 分集接收技術 | 功率降低和波形失真 |

特徵

微波的基本性質通常呈現為穿透、反射、吸收三個特性。對於玻璃、塑膠和瓷器,微波幾乎是穿越而不被吸收。對於水和食物等就會吸收微波而使自身發熱。而對金屬類東西,則會反射微波。

一、穿透性

微波比其它用於輻射加熱的電磁波,如紅外線、遠紅外線等波長長。微波透入介質時,由於介質損耗引起的介質溫度的升高,使介質材料內部、外部幾乎同時加熱升溫,形成體熱源狀態,大大縮短了常規加熱中的熱傳導時間,且在條件為介質損耗因數與介質溫度呈負相關關係時,物料內外加熱均勻一致。

二、選擇性加熱

物質吸收微波的能力,主要由其介質損耗因數來決定。介質損耗因數大的物質對微波的吸收能力就強,相反,介質損耗因數小的物質吸收微波的能力也弱。由於各物質的損耗因數存在差異,微波加熱就表現出選擇性加熱的特點。物質不同,產生的熱效果也不同。水分子屬極性分子,介電常數較大,其介質損耗因數也很大,對微波具有強吸收能力。而蛋白質、碳水化合物等的介電常數相對較小,其對微波的吸收能力比水小得多。因此,對於食品來說,含水量的多少對微波加熱效果影響很大。

三、熱慣性小

微波對介質材料是瞬時加熱升溫,能耗也很低。另一方面,微波的輸出功率隨時可調,介質溫升可無惰性的隨之改變,不存在“餘熱”現象,極有利於自動控制和連續化生產的需要。