簡介

對於海洋微生物而言,溶解有機碳(DOC)是其生命的支撐。然而,大部分DOC就像谷糠一樣難以下咽而殘留在水中。科學家們正在揭示為什麼海洋食物鏈中有些有機質被轉化為不易被釋放為CO2的形式。“我們早就知道海洋中存在著這種‘難以降解’的有機碳,但是直到最近才意識到它在全球碳循環中的作用。”捷克Trebon微生物研究所的微生物學家MichalKoblizek介紹說。

焦念志在AAPB的研究基礎上建立了“微型生物碳泵”概念。

焦念志在AAPB的研究基礎上建立了“微型生物碳泵”概念。新的發現揭示,海洋中有一個看不見的過程使巨量的碳懸浮在海面以下的水體中。“這個碳庫非常之大,與大氣CO2的總量相當”,廈門大學的微型生物生態學家焦念志介紹說。焦念志等科學家正在探索這個碳庫儲存CO2的誘人前景。確定這個巨大儲庫是否有地球工程學回響為時尚早,佛羅里達州邁阿密大學的海洋生物地球化學家DennisHansell說,“但我期待有一天茅塞頓開,到那時我們將驚呼‘原來如此!’”。

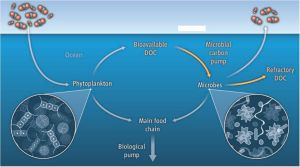

數次海洋調查的研究數據業已展現出焦念志提出的“微型生物碳泵”(MicrobialCarbonPump,MCP)的基本輪廓:即微型生物驅動了從生物可利用的活性有機碳到“難以消化的”即惰性DOC的轉化。

2010年夏天,歐洲海洋酸化計畫正在北極海區開展一系列探索性實驗,其中包括“微型生物碳泵”。10月,焦念志課題組將向另一極進發,前往赤道附近的最熱海域——印度-太平洋暖池——進行“微型生物碳泵”及其儲碳機制的研究。“微型生物碳泵”將是7月份召開的戈登海洋微生物研討會的重頭戲,Nature子刊微生物學綜述將發表文章介紹“微型生物碳泵”概念。法國Villefranche海洋學實驗室的微生物海洋學家MarkusWeinbauer指出,這個概念“將大大改變我們對(海洋)儲碳的認識。”

研究

海洋表面就像一個大如星球的肺,吸入和呼出CO2。就全球平均而言,海洋從大氣中吸收的CO2比釋放的多2%。一部分CO2溶解在水中形成了碳酸。隨著大氣CO2含量升高,海洋PH值下降,科學家們將這種現象稱為酸化,海洋酸化可通過降低碳骨架的生長而危害到珊瑚及其它生物。CO2進入海洋另一途徑是食物網:浮游植物通過光合作用將CO2固定形成有機碳,數量高達每年600億噸碳,相當於陸地上固碳總量。“海洋不能長期捕獲這些碳”Koblizek說,大部分新形成的生物質在幾天內就被消耗,並以CO2的形式返還到大氣中。但是,有一部分碳隨著死亡生物體的殘骸沉到海底,這種生物泵每年在海底沉澱了大約3億噸碳。

而更多的碳是以DOC溶解在水體中。海洋以DOC的形式保有大約7千億噸碳——比陸地上所有的生物量還多(6千億噸碳),幾乎與大氣中碳總量相等(7.5千億噸碳)。大約95%的有機碳是以惰性DOC形式存在。“這種惰性DOC是海洋中有機物質的最大儲庫”,加利福尼Scripps海洋研究所的微生物學家FarooqAzam說。在2009年12月出版的《Oceanography》中,Hansell和加州大學SantaBarbara分校的CraigCarlson領導的團隊繪製了第一張DOC全球分布圖。14C研究表明惰性化合物在海洋中保存的時間超過了6000年,這是大洋環流周期的好幾倍。

惰性DOC是全球碳循環中的關鍵環節這一認識使探求惰性DOC成分與來源成為研究熱點。研究人員現在已經知道,惰性DOC由上千種混合物組成,諸如複雜的多糖及腐殖酸等。西班牙維哥海洋研究所的XoséAntónálvarezSalgado領導的團隊追蹤到某些形式的生物活性碳轉變到惰性碳的過程,他們是通過觀察光學性質改變的方法,即腐殖性物質吸收紫外光再重新發射出具有特定波長的藍色螢光。

大部分惰性DOC的來源還是個未知數。海洋表面的光降解可產生一些惰性DOC,石油的泄露對這個碳庫也有貢獻。“墨西哥灣的石油泄露是石油入海的一個極端例子”來自德國奧爾登堡大學的微生物海洋學者MeinhardSimon說。其它混合物可能在海底泉口或森林大火中形成並進入海洋。然而對於大部分的惰性DOC來源,Azam指出,“我們缺乏對它形成機制或數量及成分變化的了解。”

Azam及其他同行將這種關鍵性認識歸功於焦念志:即,認識到微型生物在把可利用碳轉變成相對惰性化合物的過程中扮演著主導性角色。一部分惰性DOC滯留在海洋上層,而另一部分可隨生物泵進入深海。“微型生物碳泵可能像一個傳送帶在海洋深層運輸並儲存碳”台灣中山大學海洋碳化學家陳鎮東說。“微型生物碳泵”在深海中也起作用,在深海中適應了高壓環境的細菌可能具有“特殊的能力”轉化惰性DOC,法國馬賽海洋學中心的微生物學家ChristianTamburini說。

要揭開微生物與惰性DOC的關係需要敏銳的洞察力。在2001年發表的一篇標誌性的文章里,東京大學的HiroshiOgawa及其同事的研究表明海洋微生物能夠將生物活性DOC轉變為惰性DOC。接著一個月後,加利福利亞蒙特雷灣水生生物研究所(現地址)的ZbigniewKolber及其同事也報導,在大洋表層有一種獨特的具有光合作用的細菌AAPB占總微生物群落的11%,通過測量該菌的光吸收色素所產生的紅外螢光值發現,似乎到處都分布有這些AAPB細菌。

但事實上,其他微型生物的存在可導致AAPB上述測量與實際情況有嚴重偏差。焦念志研究組利用一種新技術,證明浮游植物的強螢光會禁止掉目標微生物的螢光。“月明星稀就是這個道理”焦念志解釋說。就在2005年中國舉行紀念鄭和下西洋600周年活動的環球航次上,焦念志把這種新方法付諸套用,結果表明,AAPB的分布與之前的認識相反。他的研究組發現AAPB在富營養海域的分布比大洋更加豐富,而且AAPB的豐度與DOC相關,而不是光照。

AAPB是一種獨特的具有光合功能的細菌

AAPB是一種獨特的具有光合功能的細菌焦念志發現AAPB易於被病毒感染,他們分離出了第一個特異感染AAPB的噬菌體。噬菌體分裂宿主細菌,使包含有機碳的菌體崩解並釋放到水中。這種“病毒迴路”作用於許多海洋細菌,可能在“惰性DOC在水體中的累積”中發揮著重要的作用,田納西州立大學的StevenWilhelm說。把這些因素綜合起來考慮,包括AAPB的普遍存在性,AAPB的低豐度、高周轉率,與DOC的緊密關聯以及易於被感染等等,焦念志提出AAPB等微型生物是生物活性DOC轉變成惰性DOC的關鍵機制。看起來這似乎違反常理,因為微型生物並不是生來就為了產生惰性DOC的,相反,這些複合物是微生物死亡的副產物。Simon說,“這個過程對細菌本身並沒有什麼益處”。

由於水體中惰性DOC的形成是附屬性的,馴化細菌去儲碳將不是一件容易的事。幾十年來研究者們試圖通過向海洋中添加鐵肥來促進生物泵從而使深海儲存更多的碳。鐵能引起浮游植物生長,使其從空氣中吸收更多的CO2。這樣應該也能使更多的碳進入惰性碳庫中,Koblizek說到。

無論如何,“微型生物碳泵”將有意義深遠的效應。海洋水體的每升水平均DOC含量為35-40微摩爾。如果每升水增加2到3微摩爾碳將多存儲幾十億噸的碳,印度國家海洋研究所的海洋微生物生態學家NagappaRamaiah說,“我們有必要研究任何一種、和所有的方法去沉積過量的大氣CO2”。

20億年前,當細菌統治地球時,海洋存儲的DOC是現在的500倍,這些DOC很可能就是“微型生物碳泵”產生的(惰性DOC),焦念志說。雖然從那時起生態動力學已經發生了巨大的變化,但是微生物儲碳的潛力依然巨大。焦念志指出,沒有化學平衡能限制活性DOC向惰性DOC的轉化,而惰性DOC的產生,也不會導致海洋酸化。今年夏天他準備進行一個導向性實驗。同時,Ramaiah說他正篩選海洋細菌菌種以期提高儲碳的潛能。

雙管泵 生物泵每年通過深海沉降作用儲存約3億噸的碳,而更多的碳以DOC的形式滯留在水體中,其中大部分DOC通過微型生物碳泵被轉變成惰性。

雙管泵 生物泵每年通過深海沉降作用儲存約3億噸的碳,而更多的碳以DOC的形式滯留在水體中,其中大部分DOC通過微型生物碳泵被轉變成惰性。沒有簡單的解決方案,有的科學家還不確定這是否可行及安全。“我不認為可以利用微型生物碳泵來提高海洋儲碳性能”,Simon說,我們沒有能控制惰性DOC如何產生的措施。Weinbauer說,“以目前的認識,任何提高儲碳的努力就像飛去來器一樣可能回到起點並使問題變得更糟。”與此同時,人們可能已經“不經意地刺激了‘微型生物碳泵’”,Salgado說,全球變暖正加劇海洋分層,降低了深層對流,刺激了微生物的呼吸作用——這一切都有利於“微型生物碳泵”,Salgado說。

“微型生物碳泵”概念將有助於解答這些至關重要的問題,例如,是否海洋酸化及變暖會顯著地使碳分餾到惰性DOC,Azam說。他和焦念志共同主持國際海洋研究科學委員會SCOR新設立的科學工作組,旨在研究“微型生物碳泵”在碳生物地球化學中的作用。即將進行的研究航次將提供更多信息闡釋“微型生物碳泵”怎樣控制碳循環以及怎樣回響氣候變化。正如Wilhelm所說,“我們已經看到了建立這種認知的曙光。”