信息

所屬地區:遼寧·大連·瓦房店市 .

.文化遺產名稱:復州東北大鼓

遺產編號:Ⅴ-39

遺產類別:曲藝

申報日期:2006年申報人/

申報單位:瓦房店市

遺產級別:省聯繫方式:

據《東北俗文化史》介紹,東北地區早在清軍入關前就有人說大鼓。東北大鼓演出多在廟會酬神、集市貿易、婚喪嫁娶之時。東北大鼓藝人演出講究手、眼、身、法、步等形態動作。講白有韻律性、節奏感。其中的悶音(又叫憋音),是東北大鼓唱法上的主要特點。以真嗓(大嗓)為主,假嗓(小嗓)用得較少。東北大鼓的唱詞屬於說唱式的。唱腔除它本身的格調外,吸收了京劇、評戲、京韻大鼓和東北地區民歌等。

簡介

國家非物質文化遺產

東北大鼓是主要流行於我國東北即遼寧、吉林、黑龍江三省的曲藝鼓書暨鼓曲形式,因一度盛行於瀋陽,而瀋陽於清末曾設奉天府,故曾有"奉天大鼓"之稱。民國十八年奉天省改稱遼寧省後,又曾稱作"遼寧大鼓"。東北大鼓約形成於清代中期,最初的表演形式是演唱者一人操小三弦自行伴奏說唱,並在腿上綁縛"節子板"擊節,也叫"弦子書"。後發展成一人自擊書鼓和簡板演,另有人操大三弦等專司伴奏,說唱表演採用東北方音。歷史溯源

東北大鼓的起源有二說:一說清乾隆年間北京弦子書藝人黃輔臣來瀋陽獻藝,吸收當地民歌小調演變而成;二說清道光、鹹豐年間遼西"屯大鼓"藝人進城獻藝,發展為奉天大鼓。東北大鼓的唱腔是在弦子書、子弟書的基礎上,吸收借鑑樂亭大鼓、京韻大鼓及二人轉逐漸形成的。據霍大順介紹,在上世紀30年代左右,東北大鼓發展到鼎盛時期,在瀋陽的各茶樓、北市場、小河沿等地,到處都能聽到東北大鼓。當時張作霖就很愛聽著名藝人霍樹棠唱的東北大鼓。 .

.東北大鼓早期主要在鄉村流行,民間俗稱"屯大鼓"。演唱的曲調是當地人們熟悉的土腔土調,唱詞也不甚講究。許多藝人在演出中甚至當眾翻看唱本,照本宣科地演出,俗稱"把垛說書"。演出的節目以中篇為主,有《回杯記》、《瓦崗寨》、《彩雲球》、《四馬投唐》、《白玉樓》等。19世紀末東北大鼓進入城市,主要演唱短段節目,唱詞也移植了一些子弟書詞。知名藝人有車德寶、門振邦、王德生、張萬勝等。20世紀初期,大批女藝人進入東北大鼓表演行列,男藝人退而伴奏。當時知名的女藝人有劉問霞、金蝴蝶、尹蓮福、侯蓮桂等,其中劉問霞曾獲得過"奉天大鼓鼓王"的稱號。號稱"書場姊妹花"的朱璽珍和朱士喜姐妹挑梁的"朱家班"曾於20世紀30年代到天津演出,朱璽珍在那裡被譽為"遼寧大鼓皇后";由傅凌閣及其4個女兒傅鳳雲、傅翠雲、傅桂雲和傅慧雲挑梁的"傅家班",則將東北大鼓帶到了北京。

在長期的傳播過程中,東北大鼓形成了不同的藝術流派,如20世紀中期出現的"奉調"、"東城調"、"江北派"、"南城調"和"西城調"等,各派都擁有自己的傳統節目。"奉調"以瀋陽為活動中心,唱腔徐緩,長於抒情,多演出《露淚緣》、《憶真妃》等移植子弟書詞的短段節目,代表性藝人有霍樹棠等;"東城調"以吉林為活動中心,以演唱《三國演義》和《紅樓夢》題材的節目為主,代表性藝人有任占奎等;"江北派"以哈爾濱松花江以北地區為活動中心,代表性藝人有劉桐璽等;"南城調"以遼寧營口為活動中心,代表性藝人有徐香九等;"江北派"和"南城調"有一個共同的特點,就是表演的節目多說唱《呼家將》和《薛家將》等長篇大書;"西城調"以錦州為活動中心,擅長表演《羅成叫關》等悲壯故事,代表性藝人有陳清遠等。

中華人民共和國成立後,東北大鼓創作表演反映現實生活的新節目較多,根據文學作品改編的重要的新節目有《烈火金鋼》、《紅岩》、《節振國》等長篇大書和《楊靖宇大擺口袋陣》、《白求恩》、《漁夫恨》、《毛主席來到十三陵》、《刑場上的婚禮》等短篇唱段。

藝術特色

東北大鼓融入了一些京劇、京韻大鼓和東北民歌的唱腔,曲調豐富,唱腔流暢,表現力較強。以說唱中、長篇書為主,內容大多取材於戲曲、小說和傳奇故事,成了人們喜聞樂見的一種藝術。東北大鼓

東北大鼓表演形式大多為演員一人自擊鼓、板,配以一至數人的樂隊伴奏演唱。主要伴奏樂器為三弦,另有四胡、琵琶、揚琴等。演員自擊的鼓,也稱書鼓,其形狀為扁圓形,兩面蒙皮,置於鼓架上,以鼓箭(竹製)敲擊。板有兩種,一種由兩塊木板組成(多以檀木製成):一種由兩塊半月形的銅片或鋼片組成,俗稱"鴛鴦板"。東北大鼓的音樂結構屬板腔體,唱詞的基本形式為7字句的上下句式。唱腔板式有大口慢板、小口慢板、二六板、快板、散板等。除此之外,還有悲調、西城調、怯口調等小調為它的輔助唱腔。 .

.東北大鼓在長期的流傳過程中,隨著地獄、風俗、人情的不同,形成了風格各異的流派。以瀋陽為軸心的"奉調"唱腔優美抒情,適宜演唱《紅樓夢》之類故事曲目;以營口、蓋縣、岫巖、海城為軸心的"南城調"唱腔慷慨激昂,適宜演唱《三國演義》等鐵馬金戈類故事的曲目;以錦州為軸心的"西城調"唱腔哀怨低沉,適宜《孟姜女尋夫》等悲壯類故事的曲目;還有吉林為軸心的"東城調"和流行於黑龍江的"江北調"(又稱"北城調")等。

東北大鼓傳統曲目約200段,今存約150段。可分為子弟書段、三國段、草段三類。子弟書段大多取材明清小說與流行戲曲,唱詞高雅、富有文采,少數作品反映清代現實生活。三國段中有寫劉備、諸葛亮和關、張、趙、馬、黃五虎上將的曲目。草段是民間藝人編演的通俗唱詞,題材廣泛。解放後,又出現了大批現代曲目,如《楊靖宇大擺口袋陣》、《茅屋逢春》等。

傳承價值

東北大鼓在流行地人民的娛樂生活中占有重要地位,其曲本和音樂也影響了其他藝術,如《憶真妃》被多種鼓曲移植,唱腔曲牌【慢西城】被二人轉吸收等等。

遺憾的是大部分的唱段已經無人能唱了,在瀋陽,現在基本沒有演出東北大鼓的地方和氛圍,有名望的藝人大多謝世,最年輕的藝人也年近花甲,霍樹棠當年教的21個學生也都轉行了,東北大鼓處於後繼無人的窘境。東北大鼓的聽眾大批轉移,傳承和演出遇到嚴重困難,生存出現危機,在此情勢下,保護和發展東北大鼓刻不容緩。目前,瀋陽市已開展了普查徵集資料實物,編撰東北大鼓系列叢書等工作,以保護瀕危的東北大鼓藝術。

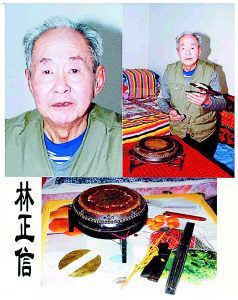

復州東北大鼓中國式的"行吟詩人"

把說大鼓書的說唱藝人說成是中國式的“行吟詩人”,不免心中忐忑。因為有了荷馬,因為有了中世紀一批又一批行吟詩人的精彩創作,也因為現代詩人每有自號“行吟”者,人們不禁將“行吟詩人”與“史詩”、與“浪漫”、與“特立獨行”聯繫起來。大鼓書算什麼?首先不被算為“詩”,因而將說大鼓書的與“行吟詩人”相提並論,對詩人有點大不敬。

在現在的藝術分類中,“大鼓”被列為“曲藝”類,是一種說唱藝術。中國的“大鼓”種類很多,專業藝術團體中保有大鼓演出形式的也不少。雖然如今大鼓的聽眾越來越少了,但能例舉出“京韻大鼓”、“西河大鼓”、“梅花大鼓”、“山東大鼓”、“東北大鼓”等的,也大有人在。在首批國家“非遺”名錄中,“大鼓”就榜上有名,東北大鼓也已經被列入國家級“非遺”,而復州東北大鼓,則是首批進入省級“非遺”的項目。

.

.“大鼓”的基本特點是在若干樂器伴奏下,以說唱,其實主要是唱的形式,講述故事。因為一般由幾人伴奏、一人持板和鼓主唱,被稱為“大鼓”。又因為一些中長篇故事幾近說書的容量,也稱之為“大鼓書”。“大鼓”曾是十分流行的演出形式,尤以北方最為普及。前些年,在“大鼓”漸漸被人們淡忘的時候,電視劇《四世同堂》中老藝術家駱玉笙一曲“千里刀光影”,一度激起了人們對“大鼓”的記憶。

東北大鼓大概出現在清初或中期,最早盛行於遼寧瀋陽,也叫“奉天大鼓”或“遼寧大鼓”。其較有特點的表演形式是將板子綁在腿上打擊節奏,後來改為手執了。除鼓、板外,主要伴奏靠三弦,因此也有“弦子書”的說法。東北大鼓另一個特點是兼收並蓄。從“書”的角度說,短中長篇兼有。從表演方法角度說,戲曲、其他曲藝包括其他“大鼓”兼容。東北大鼓還有一個特別“東北化”的特點,就是不拘一格,入鄉隨俗,土腔土調。因此,東北大鼓到了復州,就復州腔調,到了莊河,就莊河腔調。正因為如此,不論怎樣去辨認“復州大鼓”的“特色”,都可以一言以蔽之曰:復州大鼓是東北大鼓的“復州化至於大鼓書的曲目可就太豐富了。幾乎所有中國人熟悉、喜愛的歷史演義、傳說故事等,都可以入唱。其中,又以百姓愛戴的英雄故事最受歡迎。新中國建立後,以革命和建設中的真實人物、故事為題材的創作多了起來。

在粗略了解了“大鼓書”以後,再來看看唱大鼓的和“行吟詩人”的聯繫。其一,同樣用演唱韻文的方式說故事。《荷馬史詩》說的是特洛亞戰爭和奧德修斯流浪的故事,大鼓書則有三國戰爭、左傳春秋和孟姜女尋夫之類。其二,同樣一人為主併兼有樂器伴奏。據說,盲詩人荷馬是背著七弦豎琴唱故事的。中世紀行吟詩人用風笛、豎琴、小提琴等,大鼓書藝人用三弦、琵琶、揚琴等,巧合的是,都有鼓和板。其三,同樣是一種“職業行為”。行吟詩人靠專門技藝唱詩賺錢,大鼓書藝人需經專門訓練而靠“活兒”謀生。其四,同樣曾被視為低賤的群體。行吟詩人多出身卑微,他們的演唱被視為“歌伶的把戲”。大鼓書藝人也多出寒門,其行業屬於“下九流”之列,與其他許多藝術表演一樣,在有些關於“流”的劃分中是低於娼妓的營生。

正因為有了這些方面的比較,才有了本文關於中國式“行吟詩人”的念頭。當然,將大鼓書藝人與行吟詩人做這樣簡單的類比,顯得唐突些。要想例舉不同之處,也有若干,譬如是否“原創”或是否“史詩化”、“精緻化”、“藝術化”等等。

這裡想說的是,當我們把“詩”的桂冠加於西方說唱藝人,而將大鼓書之類仍舊視為俚俗的時候,是否有些自卑自賤了?當借著這種有揚有抑的觀念而將行吟詩人作為文學藝術歷史中的動人篇章,而將自己傳承久遠的民間藝術統統視為堂皇文藝史之外的俗物,是否顯得過於時尚或過於無知了?特別是當充斥著“流行”、“娛樂”精神的文化生活觀蕩滌了關於文化傳承性、民族性、多樣性的傳統文藝觀,當已經被提升為“大鼓藝術”、“說唱藝術家”的類似藝術種類、藝術人兒們又一次面臨自生自滅狀況的時候,是否令人感慨良多了?有些藝術必然成為“非遺”,但所有的藝術都不應當最終只成為“非遺”。活著的或死去的或行將逝去的藝術,都只能是人類的、民族的精神歷史中的必然過程,只能是必須同樣珍重的文化血脈。