文化復古主義

概述

是近代產生的一種文化思潮,它是在中西文化的對撞中產生的。自鴉片戰爭以來,西方資本主義列強用堅船利炮打開了中國的國門,使中國傳統文化陷入了危亡的境地。在這種背景下,一些進步的知識分子開始尋找救國救民的道路。有人提出中國應該向西方文化學習,“師夷長技以制夷”,有的提出“中體西用”學說,主張在維護中國傳統文化的道統不變的前提下,學習西方的先進科學技術和政治制度。還有的人主張完全放棄逐個傳統文化,全盤接受西方的文化和價值觀念。

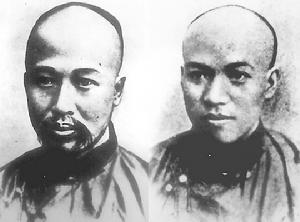

在這種背景下,康有為、梁啓超等人,重新宣揚中國傳統文化的價值和作用,認為傳統文化的千年道統是不能丟棄的,中國文化的唯一出路就是重新確立傳統文化的主導地位,他們堅決反對西化主張,要求返回孔孟之道,在社會上提倡遵孔運動,倡導誦經復古,並在各地建立“孔教會”,推行他們的文化復古主義主張。

文化復古主義雖然在肯定中國傳統文化的作用方面,起到了一定的作用,但他們死守傳統的教條,不肯對傳統文化持揚棄的態度,不願向西方先進文化學習,這是一種食古不化的形上學觀念,是完全錯誤的。在新文化運動中,文化復古主義思潮,受到了新文化運動的猛烈批判。

代表人物

“文化復古主義”以康有為、嚴復等為代表。在上個世紀末,康有為、嚴復都是致力於中國政治革新、文化發展的風雲人物。康有為積極鼓吹維新變法,並親自組織和領導了變法實踐。嚴復則是維新變法的熱情支持者。他們都熱烈地宣揚過西方資產階級進化論,主張中國走西方近代化的道路。但是辛亥革命後,二人卻相繼倒退到固守舊傳統、舊禮教的復古主義立場。1913年嚴復帶頭列名,發起成立了孔教會,多次撰文鼓吹“以儒教為中國國教”。與嚴復相呼應,康有為於1913年2月開始出版《不忍》雜誌,以促進建立孔教為國教。概言之,這一派別在文化選擇上的基本立場是:固守中國封建主義的文化傳統,否定西方文明,用“傳統”反對“現代化”。維護封建國粹是他們唯一的文化目標。

產生原因

實際上,鴉片戰爭以來,突破文化選擇的“西化”模式,實現立足點根本轉移是從復古主義派別開始的。他們看到西方文明腐朽的一面以及東西方文化的差異,意識到中國文化發展應該回到自己的特殊的道路上來,這在很大程度上揭示了中國文化發展的客觀規律。

可惜的是,他們所選擇的發展方向是“向後轉”的。如康有為即認為,“中國顛危誤在全法歐美而盡棄國粹”,因而他要“冒萬死以力保舊俗,存禮教而保國魂”【注:康有為:《中國顛危誤在全法歐美而盡國粹說》。】的確,實現中國文化現代化,不可避免也很有必要保留一些自身有價值的、合理的文化因素,但決不是不加分析批判簡單的“續古”運動。中國的“文化再造工作”是建立在理性批判、繼承、創新基礎之上的。簡單的“續古”與簡單的“反古”是不可取的。

所以從這一點看,復古主義的文化選擇與西化論者一樣,都是“非現代化”的,不符合中國的實際,本質上也是五四文化運動中的一股逆流。

時尚復古主義

有人說,復古時尚的概念根本是個悖論,求新求變的時髦風尚怎么能與多年前流行的“老古董”相安無事?的確,數年前崇尚復古還只是小眾時尚,人們熱衷於做復古打扮,是想要跳出主流時尚的大部隊,標新立異、與眾不同,以此來釋放叛逆、狂躁的情緒。那時,著裝上的復古主義更多的被認為是一種反叛精神的表現,既是對一個時代溫情脈脈的懷念,又是對充滿矛盾、痛苦的現實狀況的不滿。

不過時至今日,你不必是激進的憤怒青年,不必引《麥田守望者》中的霍爾頓為自己的知音,也不必宣稱自己是信仰虛無主義者,復古主義成為了一個純粹的標籤,個性魅力和自我認同才是一切裝扮的核心。穿上簡單T恤和緊身細腿牛仔褲,腳踏經典壓花牛津鞋,再背上一個學院派雙搭扣翻蓋包,復古單品與青春個性相得益彰,誰會說這不是一個個性十足的時髦女郎呢?

如今的時尚界也越來越習慣拿“復古主義”說事兒。80年代的歌舞劇女郎,70年代充滿印花、金屬、搖滾元素的Disco風,60年代“愛之夏”的叛逆嬉皮士,更早一點的繁複華麗的巴洛克風格,甚至瀰漫著中世紀浪漫氣息的騎士風都成為了取之不盡、用之不竭的靈感源泉。我們能輕而易舉的感受到整體或細節設計中含藏的復古元素,但這也並不妨礙我們細細體驗設計在審美風格、剪裁、細節裝飾等方面透露出的當代氣息。在時尚界,復古主義從來就不是一個貶義詞,它總與創新和改革相聯繫。時尚復古,與其說是讓“老古董”重見天日,是時尚界的輪迴,倒不如說是在注入新精神、新觀念的重生。

從帽子、時裝到鞋履、首飾、包袋,從學院派、中性風、鄉村風到吸菸裝、洛麗塔……復古以最高調、最優雅的姿態融入各異風格,所有一切只要沾上Vintage的光芒就理所當然地成為時尚的焦點。讓人不得不感慨設計大師們的奇思妙想,點石成金般讓舊日的時髦單品重新煥發光彩。在經典與革新的碰撞中,復古主義來了個華麗麗的轉身!

2010秋冬時裝周上,這廂JohnGaliano將自己傾心的中世紀法式浪漫風情演繹得淋漓盡致,那廂Hermes用長柄雨傘、高禮帽、中性皮裝向福爾摩斯時代致敬。愈演愈烈的懷舊風讓人驚嘆,原來歷史的深處還藏著如此之多的寶貴珍珠,儘管在時光的陰影中靜躺數年,如今稍加擦拭、加工仍然魅力四射。不過,我們也不得不承認翻歷史的“舊貨”也是一把雙刃劍,過於符號化的設計元素似乎成為很多設計師掩飾自己靈感缺乏的幌子,觀眾們則對那些標籤式的術語厭倦不堪,說實話,我們才不在乎鞋履手袋上的鉚釘是體現了60年代嬉皮士風還是70年代重搖滾風,夠炫夠個性才是王道!

美食復古主義

時下,美食尋根溯源日益流行,復古主義也再次興起,餐飲行業也不例外。人們在追求食品安全的同時,也開始注重美食背後的文化內涵。近日,以“探鹽都文化、品鹽幫美食--新辣道西南美食探尋之旅”為主題的活動在北京市翠微路嘉茂購物中心啟動。該活動由自貢市政府主辦、北京新辣道餐飲管理有限公司(以下簡稱“新辣道”)等承辦,吸引了京城包括知名博主詠歌閃閃在內的網友和美食家們。

據了解,自貢具有兩千多年的鹽業歷史,在我國的鹽業發展上具有重要地位,素以“千年鹽都”、“恐龍之鄉”、“南國燈城”而聞名。自貢是鹽幫菜和鹽幫文化的發源地,鹽幫菜以其“味厚香濃、辣鮮刺激”而名聞天下,博得了“吃在四川,味在自貢”的美譽。在漫長的鹽業發展中,自貢人銳意進取、樂觀生活,形成了一種積極向上的鹽幫文化,在自貢,大大小小的自流井、貢井以及鹽道會館、鹽業歷史博物館和古老的鹽鎮訴說著千年鹽都的滄桑與變遷,也折射著鹽幫文化的深厚底蘊。

新辣道與自貢頗有淵源,新辣道梭邊魚火鍋,出自鹽商徐氏家廚,與自貢有著千絲萬縷的聯繫。作為自貢的優秀傳承者,新辣道主張精緻樂活的生活態度,秉承“菜品如人品,做菜如做人”的理念,將樂活、有滋有味的人生態度植根於其企業文化,這無不體現了新辣道是一個獨具匠心的企業。新辣道認為,鹽幫文化主張銳意進取和樂觀生活,是中華民族燦爛文化的一部分,新辣道作為一個獨具匠心的企業,有義務、有責任將鹽幫菜和鹽幫文化發揚光大。

鹽幫菜和鹽幫文化只是華夏文明中的一顆璀璨明星,“恐龍之鄉”更是造就了自貢的神秘。新辣道獨具匠心和銳意進取的特點與自貢是一脈相承的,共同的文化和使命讓自貢市政府和新辣道走到了一起。其實,政府與企業之間存在著很多共同的訴求,政企之間應該多一些有意義的合作,以達到資源的充分利用,促進共同發展。

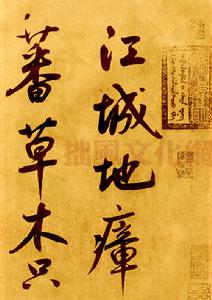

復古主義書風

元初書法的復興經歷了一個艱難的歷程。元朝是一個以蒙古民族統一中原的王朝,這個憑藉馬背上驍勇的蒙古貴族結束了三百年來國內各政權並存的局面,擴大了中國的疆域,其幅員之廣盛於漢唐。戰爭雖給民眾帶來了流離失所,朝不保夕的苦痛,但戰後的南北統一卻給了各民族之間的文化交流與融合提供了較好的條件,這樣也進一步推進了文化的發展。

元初書壇的發展亟待藝文精英的崛起。這其間以趙孟頫為首的“復古”主義書風的倡導,為元朝書法的發展提供了新的契機。趙氏以其“復古”的思想,逐步引領元人的審美心態進行新的調整。宋末沿襲蘇、黃、米、蔡四家,而恣肆的陋習流於粗俗,趙孟頫力矯其弊,以雅媚秀潤的體態掃蕩了宋末恣肆粗俗的書風。趙氏在追蹤晉人風韻中,從晉人的書法真態中深悟到無限的美妙,同時從晉人流便妍媚的行草筆法中,繼承晉人書法的精華,推崇晉人的韻趣。與趙孟頫同時代的鮮于樞也與趙氏面對著同樣的書壇現狀,鮮于樞的書法也正是在“復古”的浪潮中不斷鑄就了自己的書法風格。

鮮于樞的書法風格

鮮于樞早歲學書法,未能如古人,偶於一次在野外看見二人輓車在泥淖中行走,於是頓悟筆法。出生北方的鮮于樞,地位卑微,這就注定了他少有接觸法書名跡的機會,也少有趙孟頫於法書名跡的悉心臨摹而體悟筆法的機會。據《翰林要訣》的作者陳繹曾記載,他曾向鮮于樞請教“懸腕之法”,鮮于樞只是瞑目伸臂曰:“膽!膽!膽!”一個“膽”字道出了鮮于樞早期學書過程中的著力摸索,這也說明鮮于樞對於“懸腕”一類具體而微的技法問題,心中積累的大多是一種感性的經驗,沒有純粹清晰的技法語言。

鮮于樞在到江南以前,大多是就近取法,師承於北方的一些小名家。鮮于樞到杭州後,當時的江浙一帶,雲集了一大批工於詩文書畫的名家,如趙孟頫、鄧文原、戴表元、高克恭等,而且還有周密、王子慶等著名的收藏鑑賞家。鮮于樞到江南之後,與趙孟頫、周密等人交往較深,在江浙的詩書往酬過程中,鮮于樞開闊了眼界,開始確立起“刻意學古書”的目標。鮮于樞與趙孟頫是亦師亦友的關係,他們之間相知又相互推崇,一直是書壇的佳話。他們一起往來交遊,時常書信互酬,鮮于樞稱譽趙孟頫“篆、隸、正、行、顛草俱為當代第一”,趙孟頫則稱鮮于樞“過余遠甚,伯幾已矣,世乃稱仆能熟,所謂無佛處稱尊耳”,從趙孟頫“無佛處稱尊耳”中我們可以看出在當時鮮于樞的書寫水平是很高的,鮮于樞的草書的確較趙孟頫是略勝一籌的。

鮮于樞傳世的墨跡有30餘件,大多是鮮于樞30至45歲之間的作品,風格都較為成熟。雖然鮮于樞年壽不高,書藝生涯較短,但其書法作品風格跨度變化是較為明顯的。

鮮于樞的小楷書多見於他的一些書跋中,如《老子道德經卷》《顏真卿祭侄稿》跋等。這些小楷書跋多上法虞世南、褚遂良、顏真卿等唐人法度,筆法精熟、端麗遒勁,字型爽朗,結體嚴謹。在大楷書中,鮮于樞充分展示了他的骨力與氣勢,行筆使轉矯健,結體開朗,氣勢雄壯。以《透光古鏡歌》《御使箴》等為代表。

鮮于樞的小行書書寫心態放鬆自然,用筆嫻熟,灑脫自如,抑揚頓挫,有較強的立體感。點畫露而不浮,圓潤遒勁,方圓兼備。如《題保母磚帖》《劉敞秋水篇》跋、《游高亭山記》卷、《袁易錢塘雜詩》跋等。鮮于樞的這些信札和題跋越到晚年越多,越到晚年越精彩。鮮于樞的大字行書以《次韻仇仁父晚秋雜詩三首》《杜詩行次昭陵》《王安石雜詩》《石鼓歌》《致巡檢吾侄尺牘》《海棠詩卷》等為代表。在這些大字行書的處理上,鮮于樞用筆大起大落,間以唐人楷法,豐筋健骨,大氣磅礴,結體疏朗,氣勢雄渾,於“乘興”之間多出佳作。

鮮于樞的草書融張旭、懷素、孫過庭等人筆法於一體,自出家法。其用筆頓挫,線條壯健,流走飛動,氣韻神注;使轉明朗,結體橫博,氣勢開闊;章法欹側,多清勁之格。在他的書作中少有狂怪習氣的出現,這與他反對“發瘋動氣”的書作是相關的。代表作品有《杜甫魏將軍歌》《論詩帖》《送李願歸盤古詩卷》《唐詩冊》《唐人水簾洞詩帖》《進學解》等。

仔細賞玩鮮于樞的諸多作品,我們可以看出,鮮于樞存世的作品是大字勝過小字,而且越大越佳。小字運筆以工致虛靈為妙,大字揮灑以氣勢跌宕取勝。

相關人物

康有為

(1858年3月19日~1927年3月31日),又名祖詒,字廣廈,號長素,又號長素、明夷、更甡、西樵山人、游存叟、天游化人,晚年別署天游化人,廣東南海人,人稱“康南海”,清光緒年間進士,官授工部主事。出身於士宦家庭,乃廣東望族,世代為儒,以理學傳家。近代著名政治家、思想家、社會改革家、書法家和學者,他信奉孔子的儒家學說,並致力於將儒家學說改造為可以適應現代社會的國教,曾擔任孔教會會長。主要著作有《康子篇》、《新學偽經考》。

思想定性

對康有為以及對由他推動的戊戌變法運動的定性的爭執一直沒有停止過,對於其人政治思想的研究結果更是百家爭鳴。這裡引用《論康有為政治思想的根本屬性》(王建輝著,安徽師範大學2008年度“學術月”論文一等獎):“19世紀末的中國,是封建社會的末期,但不能據此就套用理論,給這一時期的這個變革定義為資產階級維新運動,給那個運動解釋為資產階級革命,更不能因為客觀的進步作用而不正視變革人物主觀的落後性。帶理論去分析歷史是一種方法,客觀分析歷史得出新的理論是一種研究。制度的變革除了經濟基礎的推動,也需要文化上的適時更新。經濟基礎的形成有時並不能快捷直接的促成上層建築的飛躍。近代,隨著資本主義滲入,19世紀四五十年代已經出現了工人的隊伍,六七十年代形成了國內的資本主義力量。並且,之後在“一戰”中迎來短暫的春天。但當時這個資本主義力量作為推動上層建築的革命是不夠的。況且在依然以儒家思想為主導的氛圍下,把戊戌變法定義為資產階級維新運動是可疑的。作為這場革命指導理論的康有為政治思想也是以儒家教義為主導的封建文化中的一部分,只不過這一個部分孕育了一定程度上的反叛精神。”(這裡只作為一種參考。)

思想局限性

首先,儘管康有為的立憲思想曾經啟迪和影響了後來的憲法理論,但是,其中卻存在許多保守主義的成分,主要表現在對君權的妥協以及對傳統的、占統治地位的以禮治國、儒法合流思想的吸收。

保守主義的立憲觀曾經在西方取得了成功。但是在康有為時代,保守主義的立憲思想卻不能解決中國的危機。當時中國所面臨的國際國內矛盾都十分突出,同時存在著生存問題、民族問題和民主問題三重危機,而康有為的立憲觀最關注的則是生存危機,即中國在國際上的地位問題。無論是設制度局也好、滿漢平等也好,都是富國強兵的手段。即使康有為的變法能夠成功,也只能解決中國危機的一部分,即生存問題。但是一方面,清政府的存在本身就一直受到合法性問題的挑戰。專制君主製作為一種傳統的統治方式,越來越不能適應中國社會的發展。另一方面,隨著西方民主觀念的引入和民族資產階級的成熟,漸進的、調和的保守主義改革思想遭受更為激烈而迅疾的民族、民主革命的挑戰,尤其是滿族官員十分擔心喪失既得權力,而人數眾多的漢族則不滿於長期以來的民族不平等。

其次,以康有為為代表的改良派缺乏成熟的階級力量的支持。恩格斯在評價空想社會主義理論時,非常深刻地指出:“不成熟的理論,是和不成熟的資本主義生產狀況,不成熟的階級狀況相適應的”。雖然有人稱康有為屬於上層民族資產階級的代表,但是迄今為止,幾乎還沒有確鑿可信的史實足以證明,在戊戌變法以前就存在著一個民族資產階級上層。實際上,康有為的變法思想來源於中國19世紀轉型期的特殊階層,他們雖然反對專制體制,但是由於當時尚未形成獨立的民族資本主義階層,因而又不得不依附於專制體制中的開明官僚。正因為如此,改良派為推動立憲所採取的行動具有軟弱性。戊戌變法以前,以康有為為代表的立憲派投靠帝黨,而帝黨由於缺乏實力,隨時準備與守舊派妥協,從而導致“新政”失敗。戊戌變法之後,他們仍然寄希望於清政府內部的改革。辛亥革命之後,康有為又因主張帝制和復辟而不容於新的民族資產階級和小資產階級陣營,始終不可能實現自己的政治抱負。

第三,康有為對西方的立憲政治缺乏價值上的深刻認識。由於時代的局限性,康有為對西學的認識仍然停留在“器物”論的基礎上,他還不能把資產階級的民主政治與封建的開明政治嚴格區分開來。就憲法的來源看,立憲主義包括立憲的價值學說和立憲的規範形式兩方面,其中憲法的價值尤其與資產階級民主革命相伴生。它是一個“新開端”,反映的是新生的獲得勝利的資產階級的利益。而康有為的立憲理想則是從社會進化論出發,希望調和君權與民權之間的矛盾,減緩新生力量對封建專制的衝擊,維護舊體制。因此,康有為對憲法的理解是有內在矛盾的。一方面,他強調憲法是“維新之始”;另一方面,又說憲法是傳統的延續,認為中國的文教禮俗即英國的不成文憲法。這實際上是混淆了兩種傳統:民權傳統和君權傳統,僅僅把它們統一在“法治主義”或者“憲法”的規範秩序當中。實際上,資產階級憲法之不同於“古典”的(希臘城邦或羅馬共和國時代)的憲法,最重要的區別就在於它們所強調的憲法的精神不同。例如,激進的潘恩就十分強調憲法一詞的政治意義,認為憲法不僅規範政府的組織形式,更是保護民權不受政府權力侵犯的立法。康有為雖然認識到民權的價值,但是在權利的實現與權力的效率之間發生衝突時,他就難免要為“效率”犧牲原則。例如,在光緒二十四年五月二十八日《答人論議院書》中,康有為說:“君猶父也,民猶子也,中國之民皆如幼童嬰孩,問一家之中,嬰孩十數,不由父母專主之,而使幼童嬰孩自主之,自學之,能學成否乎?必不能也。敬告足下一言,中國唯以君權治天下而已,若雷厲風行,三月而規模成,二年而成效著”。在設立議院的問題上也是如此。康有為一直稱讚西方的代議制,但是他主張設立的制度局、集意院、懋勤殿等都屬於君主的智囊機構,而不是民選機構。不但如此,議院作為資產階級國家的權力機構,是作為封建君權的對立物而出現於歷史舞台之上的。然而,康有為和當時中國先進的思想家往往是從“通下情”的角度來認識其作用的。這樣一來,議院的設立並不否定封建君權,相反倒成為強化封建國家機器的有效機制。這就不可避免地導致其憲政實踐的諸多兩難困境。