發現過程與推測

彩蛇龍

彩蛇龍彩蛇龍(學名Kakuru)是獸腳亞目恐龍的一屬,生存於下白堊紀的澳大利亞。它的名字是來自澳大利亞原住民神話中的彩虹蛇。

彩蛇龍的化石發現於南澳大利亞州的安達摩卡,是一根脛骨,經過了很稀有的化石化過程而成為蛋白石。在1973年,一間寶石店收購這根蛋白石脛骨與一根足部趾爪,這個足部趾爪被推測來自於同一個體。

彩蛇龍被認為是二足肉食性恐龍,身長約2.4米。它似乎有著修長的後肢,與其他獸腳亞目相比,彩蛇龍的後肢較高、較窄。彩蛇龍是於1980年被正式命名的。

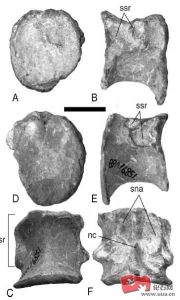

新基礎蜥腳形下目恐龍Arcusauruspereirabdalorum(佩阿氏彩虹龍),建立於分節但有關聯的頭骨及其他至少兩個個體分散的顱骨及顱後骨部分。

彩虹龍屬於南非上艾略特組(UpperElliotFormation)早侏羅世的獨特物種。它的特徵包括其各細節的前頜骨,鼻骨,齒骨,頭骨和在尾椎骨末端的形狀。

這個新屬顯示一些獨特的綜合特徵。它缺乏板龍類(Plateosauria)的共源特徵但也顯示一些板龍類外支較進化的特點。

系統發育分析顯示彩虹龍不屬於板龍類的分支,但與埃弗拉士龍(Efraasia)+進化蜥腳形亞目恐龍(sauropodomorphs)組成姐妹群。

如果彩虹龍的基礎位置屬實,這將使蜥腳形亞目恐龍在諾利克階(Norian)中期之後的趨異演變擁有3500萬年的幽靈後代(ghostlineage)。

此外,至今還沒發現過在侏羅紀時期的非板龍類蜥腳形亞目恐龍,這顯示彩虹龍可能是這類群在侏羅紀早期的子遺種。

化石時期:下白堊紀阿普第階PreЄЄOSDCPTJKPgN

基本資料

中文名稱( chinese )→ 彩蛇龍

拉丁文學名( name )→ kakuru

發音( pronounced )→ kak-oo-roo

含義( meaning )→ 彩虹, 五彩繽紛的大毒蛇

時代( period )→ 晚白堊紀早期 aptian

分布( found in )→ 澳大利亞

食性( diet )→ 肉食

典型狀態( length up to )→ 長1.5-2.5米

發現者( discoverer )→ molnar & pledge, 1980

命名者( first described )→molnar & pledge, 1980

科學分類

界: 動物界 Animalia

門: 脊索動物門 Chordata

綱: 蜥形綱 Sauropsida

總目: 恐龍總目 Dinosauria

目: 蜥臀目 Saurischia

亞目: 獸腳亞目 Theropoda

下目: 偷蛋龍下目 Oviraptorosauria

屬: 彩蛇龍屬 Kakuru (Molnar & Pledge, 1980)

種:彩蛇龍 K. kujani Molnar & Pledge, 1980 (模式種)

化石

02

02 03

03 04

04 05

05 化石

化石