彌沙鄉

彌沙鄉簡介

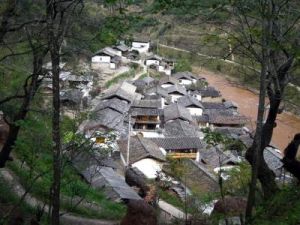

彌沙鄉

彌沙鄉彌沙鄉居住海拔2200—2800米,年平均氣溫11.70C。由於海拔高,氣溫低,霜期長,日照時間短。加上地理位置差,交通不便,勞動者素質低,農業生產和農村經濟發展緩慢。全鄉主要糧食作物有玉米、小麥、主要經濟作物有芸豆。小麥產量占小春糧食總產的70%,玉米和芸豆產量占大春糧食總產的71%,近幾年來,鄉黨委、政府提出了依靠“穩糧、興畜、抓林果”的發展思路,使糧食生產連續10年獲得豐收,近年來,農田水利基礎設施大有改善,全鄉經濟持續、穩步、健康發展。

彌沙鄉的交通、電力、通訊和廣播電視等社會事業有了較快發展,交通方面,彌(沙)象(圖)彈石路面公路42公里延伸到彌新村。新開通了彌(新)喬(後)公路,從彌沙至劍川有3輛微型車、2輛中巴車的便利條件。全鄉6個村委會都通公路,該鄉與外界的公路格線正逐步形成的改善。但由於自然村多,民眾居住分散,自然村通路率還較低。鄉內水力資源較豐富,全鄉主要河流之一的彌沙河流經境內,還有牛耗箐水系、東水箐水系、岩洞河水系等,與彌沙河匯合流到喬後合江流入黑惠江。鄉內有彌沙河一、二級和龍底電站、磨房箐電站安機容量10400千瓦,村辦的八里橋電站、文新電站裝機容量分別為125千瓦和75千瓦;各村已開都開通了程控電話,全鄉已安裝電話機445部。廣播電視事業也快速發展,全鄉已建立了46座地面衛星接收站,鄉政府所在地和大邑、岩曲、西莊三個村已實現廣播電視村村通。

人文地理

明朝鹽礦舊址

明朝鹽礦舊址 彌沙歷史悠久、文化燦爛、古蹟薈萃、山川瑰麗、民族風情濃郁、物產資源豐富。彌沙鄉黨委,政府不負歷史重託,一個以加強文物古蹟保護,突出民族風格特色,合理開發文化資源,發展旅遊產業,促進當地經濟發展的思路正在積極實施之中。

(1)彌沙井(鹽礦)正式有記載開採了597年,歷史上鹽作為一種重要的生活必須品和戰略物質,曾經在產鹽的地方設立鹽督,實行國家壟斷經營管理,在滇西北地區,彌沙井、喬後井、拉井,並稱為“三大井”三分天下有其一的彌沙井位於“三江併流”的橫斷山區中南段,雲南省劍川縣彌沙鄉彌新村,那裡山高谷深、古本參天、雲蒸霞蔚、太陽光穿過晨霧、透過深秋的樹葉,在潮濕的地面上留下斑駁蔭影。遙想當年,沒有氣車的喧囂,只有馬幫的銅鈴和馬蹄在奏樂,他們是大山深處的運輸線,是對外交流的通道,來時馱的是山里人必須的布匹、茶葉,去時運走了外面急需的食鹽,這就構成了“茶馬古道”存在的必然要件,隨著時間的流逝,留下了通往遠方的彎曲小路、鄉間的青石板道以及曾經繁榮過的工礦區、物質集散地的人們的生活習俗。一九四九年四月,劍川縣人民自衛團解放彌沙井,原老鄉政府所在地彌新村彌井老鹽礦也於一九五六年停止了開採,這裡的一切也就變成了文物、成了當地百姓永久的記憶

(2)彌井三聖宮座落在風景秀麗的彌沙河彌新段西岸,乘車到彌新村公所下車,通過彌新大橋,順著青石板台階而上,繞過一個八角的路心亭,就到一古戲台,那是用來慶祝傳統的“四月八”會而設立,白天有“舞牛、舞馬”等演出,晚上有白族的“三玄”情歌對唱、戲曲擂台,看完這一曲再上一個彎,雄偉的三聖宮突然呈現在你的眼前,路過一個功德碑牆體,一座大院裡便是我們介紹主體的三聖宮大殿,它是一個四面出水、四角飛檐的建築,裡面供奉的是文將、武將和張古老是道教,然而它又有別於道教,可以為村里結婚的男女青年、去逝的老人、升官發財的人、榮歸故里的人、男人的三十六關口、華造之慶等舉行法事並接受他們的捐贈,原因是宗教已被地方的生產生活所同化,這個推測的根據是本地用“舞牛、舞馬”去祈求來年的風調雨順、五穀豐登,而不是用“舞龍、舞獅”,只有牛馬的辛勤耕耘他們的祈盼才能成為現實,這是最樸素的崇拜,生活堅苦辛的真實寫照

經濟

彌沙鄉經濟林果已有一定規模,主要以蘋果、核桃、花椒、梅子為主。現有蘋果706畝,花椒120畝,梅子321畝,林果產量每年31.65萬公斤以上,產值131萬元。五年來,全鄉共種植泡核桃12430.8畝,並實施了鐵改泡1124畝,2005年林果業收入57萬元,占全鄉經濟總收入1452萬元的3.9%。

05年全鄉種植芸豆8500畝,戶均3畝以上,成為民眾的主要經濟來源之一;全鄉有豐富的草山草場資源,畜牧業發展潛力大。1998年,被雲南省列為畜牧扶貧示範鄉,建設畜牧改良站,大力推廣畜種改良、青貯氨化飼料、人工種植牧草等技術,扶持發展波爾山羊,逐步淘汰本地矮小等特點的畜牧品種,使畜牧業品種不斷得到最佳化,在現有的基礎上加快發展,使畜牧業成為彌沙的一個骨幹產業。

彌沙土特產主要有玉湖酒、野生菌和蜂蜜等。玉湖酒清香、味純、無異味,鄉內外十分有名,凡品嘗過玉湖酒的都讚不絕口,已成為訪友探親的好禮品。現年產量60噸,尚供不應求,有待於擴大規模,開發建廠批量生產。境內山上松茸、牛肝菌和羊肚菌等野生食用菌類豐富,是當地的一個主要特產,年產量20噸,產值120多萬元;鄉內農民民眾都有飼養家蜂的傳統,全鄉一半以上的農戶都在庭院、房前屋後養蜂,每年蜂蜜產量5噸以上,產值4萬多元。

特色產業

畜牧業

畜牧業在確保糧食生產安全基礎上,進一步吃透鄉情,注重民意,把握市場,科學發展,重點培植壯大產業:一是大力發展鄉的優勢產業芸豆。二是壩區以生豬、奶牛為主,山區以肉牛、肉羊為主的畜牧產業。三是以區域布局、規模發展、提質增效為目標的烤菸產業。四是以山區、半山區為重點的優質泡核桃產業。五是具有名、特、優、新的特色產業。

(一)芸豆種植:以市場為導向,立足資源優勢。突出特色品種,已建成 畝“AA”級綠色食品芸豆基地,三年內在現有種植8000畝的基礎上,芸豆種植面積達到10000畝,加大芸豆籽種的改良力度,增加科技含量,提高單產,提高產品質量,提高產品市場竟爭力,不斷增加民眾的經濟收入,同時加大芸豆優良品種繁育基地建設。

(二)畜牧業: 畜牧業是農村經濟的重要組成部分, 抓實畜禽改良、疫病防治和畜草配套措施,以肉牛改良和發展黑山羊為突破口,加大科技養殖力度,提高牲畜的出欄率和商品率,發揮山林草場面積多的優勢,使其真正成為我鄉農民增收的優勢產業,2006年全鄉年未生豬存欄6395頭,出欄7450萬頭;肉牛存欄2230頭,出欄4205頭;肉羊存欄15578頭,出欄9860頭。是農村經濟的重要支柱產業。

基礎設施

進鄉道路

進鄉道路(1)水利:全鄉水田灌溉壩區主要靠彌沙河,以及三面光輸水溝渠,全鄉共長28公里,受益面積1萬畝,水利化程度達到75%;山區主要以天然水和自然水為主,建有小水池(窯)378口,五年來先後完成了:大邑、鄉級機關、岩曲、石岩、禾頭、岩洞、橫場、乾江、花椒樹、下梅嶺、東彝等村社的人畜飲水工程;完成了東莊、西莊、觀音地、牛氂箐、霧雲莊、石岩、大邑、東伙山等灌溉溝工程以及水毀工程;彌沙河險段的治理工程;挖通了大邑楊家、西伙山和西莊瑞谷莊、石西等鄉村公路;全鄉建成578個小水池水窖,並安裝配套塑管21000多米;灌溉面積4149畝,全鄉自來水已通6個行政村,21個自然村,1242戶,5589人,大小牲畜0.8萬頭(只)受益。

(2)五通情況:全鎮6個行政村達到村村通公路,自然村 %通公路;電網改造後,實現全鄉30個自然村中有26個自然村已通電,占87%;通信、有線電視、計算機網路等信息基礎設施有較快發展,信息套用水平明顯提高,程控電話通村率達100%,行動電話訊號覆蓋率達90%以上;廣播電視覆蓋率達100%以上。

(3)能源建設:溫飽示範村等項目,全鎮已建沼氣池,完成“一池三改”120戶。

(4)集貿市場:有占地面積50畝的綜合農貿市場,有2個百貨超市,及小商品餐飲店5個。

(5)街道情況:主幹道為馬--彌、彌—象彈石路面,其硬化程度高,排水功能強,行道樹栽種(有一部份是核桃)逐年增加。垃圾坑3個,環境衛生條件好,水電設施配套完善。

文化教育

全鄉建有初級中學1個,在校生498人;國小有完小2所,38個校點,有教職工111人,其中:高職1人,初職85人,未7人,高級工1人;近年來,鄉沙鄉教學質量不斷提高,向外輸送了大量的學生。

全鄉有文化站1個,人員1人,擁有圖書6000多冊。