簡介

林業系統勞模張子良

林業系統勞模張子良? 1954年,張子良從東北調到國家林業部。張子良離開東北林區才四年多,張子良卻仍然要求早日回到大森林,到最艱苦的生活中去繼續鍛鍊自己,改造自己!張子良清楚地記得第一次進入小興安嶺,是在1948年。從那時起,他就深深地愛上了這片浩瀚的綠色海洋,決定把自己奉獻給大森林。 1948年12月,張子良擔任東北林業工業總局副局長,以後又兼任伊春林業管理局局長。解放戰爭正在激烈進行著,前方急需大量木材修鐵路、架橋樑。但是,擺在張子良面前的情況是複雜的,不少生產設備已經受到嚴重破壞,森林鐵路折斷了,流送的水壩塌毀了。在這些重重困難面前,在那些緊張的日日夜夜裡,他的辦公室不是哈爾濱總局裡,而是在小興安嶺的廣闊林區。他經常徒步穿行在大森林之中,常常出現在那些困難多,問題大的伐木工段里、水閘上、包車組中,了解、觀察工人的勞動情緒和生產中的問題,幫助工人們解決了生產生活中的一個又一個難題。在他的親自指揮下,許多生產設施恢復了,森林鐵路通車了,水閘重新攔水流送了……支援解放戰爭的木材,一批又一批地送到前方去了,工作有了一個良好的開端。一個滴水成凍的冬天,五道庫林業局一條15公里的冰道修晚了,影響馬套子入山運材,張子良知道後連夜趕到現場,召開建路者大會,向大家講明國家需要木材的迫切程度,張子良號召大家:“團結起來,把困難踩在腳底下,早日把冰道修通。”張子良白天同工人們一起,迎著凜冽寒風舉鎬刨土,夜裡頂著星星拉水澆道。張子良一邊幹活,一邊組織修道的工人、農民搞競賽,分段包乾,負責到底。預計需要半個月修通的冰道,結果只用了7天就完成了。他的兩眼熬得通紅了,但還是繼續住下來和職工們一起過了新年。

1956年,張子良出席了中國群英會,被選為中國勞動模範。紮根林區。

人物誌向

1958年春,黨發出了幹部上山下鄉號召,中央林業部部長助理張子良積極回響號召,幾次申請到基層去,到艱苦地方去。黨組織經過研究,批准了他的請求。不久,張子良的名字同林業部許多青年人的名字一起,出現在下放鍛鍊的光榮榜上。

小興安嶺

小興安嶺張子良來到帶嶺林業實驗局擔任黨委書記,當時的林區景象總是纏繞他。敵偽時期的亂砍濫伐,破壞了森林資源,解放後造林又一時跟不上採伐,雜木叢生的過伐林地越來越多,給永續作業造成困難等等,就像他欠了國家、子孫後代一筆欠賬,這筆賬他一定要還,他堅定地說:“既然這項任務落到我們身上,就應該勇敢地承擔起來!”他把營林、造林擺到重要日程上來。他帶領技術人員、行政幹部、老工人一連幾次到林場,爬過了一山又一山,穿過了一林又一林,研究對老樹、幼樹的成長和培育情況。為了從實驗中探索人工速生豐產林的經驗,並把營林、造林工作中的豐富實踐,一點一滴地記載起來,他和大家一起動手,為山上的每一片林子做檔案,又在永翠河的南岸,建立了各種不同的栽培撫育方法的實驗苗地。這是營林工作上兩項很有價值的實驗,它為森林的永續作業提供最寶貴的資料和最實際的理論根據。1959年,他在帶嶺局寒月林場造林時,認真總結人工造林經驗,編出“挖大坑、栽當中、高提苗、踩實成”的順口溜,使造林人好記易懂,運用方便。那一年,帶嶺營造的人工林被中共黑龍江省委命名為“人工豐產林”,《黑龍江日報》發表社論,號召全省林區走人工豐產林的道路,帶嶺經驗在東北、內蒙林區全面推廣。11月,張子良在《紅旗》雜誌第七期上發表題為《多快好省地發展森林後備資源》一文,主張走人工更新道路,加快恢復森林資源。惜木如金。

工作精神

1961年,1200多公頃的幼林發生了松蚜蟲病害,張子良心急如焚,寢食難安。當天剛放亮,人們還在熟睡的時候,他已經在院裡的實驗林中,望著那滿身被松蚜蟲蠶食得痕跡斑斑的幼松,就像蟲子爬在自己身上一樣的難受。他連續召集有關人員開會,啟發人們出主意。他同科技工作者一起研究、試驗,再研究、再試驗,度過了兩個月的不眠夜晚,終於找到了消滅害蟲的辦法。

長久以來,林區的伐倒木只把粗大的樹幹截造成材,許多大枝丫、小徑木、站乾、風倒木沒有利用起來,丟棄在山上浪費掉;林業部門自用材缺乏嚴格控制,有些暫設工程都用了等內原木;鋪設拖拉機夏季作業的小桿道消耗木材過多;林區居民還燒用了一部分好木材……這些現象張子良一直在煩惱著。

正是夏季集材的時候,張子良又深入林場,繼續研究解決鋪設小桿道浪費木材問題。張子良和工程技術人員在1961年和1962年做過多次調查,結果是,每鋪設10米集材道需耗用兩立方米木材,每年這個局都要鋪設上萬米的集材道,計算起來這筆數字是驚人的。 張子良來林場後,找了許多修道工人、技術人員、拖拉機手談話,有一次他和工人們談起了他家鄉缺少木材的困境:在陝北的黃土高原上,使用點木頭可艱難了,姑娘出嫁得過黃河以南去弄木材,伐倒一棵樹,把枝丫、樹頭利用起來不算,還得把埋在地里的樹根挖出來利用……人們聽了後,有人說:“咱們這裡是福地,可不缺木材用。”張子良說:“咱們可不能因為自己有了木材,就忘了別人,得站在小興安嶺看著全中國啊!”

張子良和工作人員終於找到了一條少用木桿,多運木材,消除浪費的好辦法:夏伐夏運,選擇在地勢高不積水的林場中進行,這樣就可以用枝丫、樹頭代替木桿墊集材道了。帶嶺林業實驗局全面推廣這一經驗後,利用枝丫、樹頭鋪設了4600米集材道,完成了14000立方米集材任務,比用小桿鋪道節約木材350餘立方米。

1963年2月,張子良突然被重病纏倒了。心臟病、冠狀動脈硬化、視網膜動脈硬化……一齊向他襲來。血壓升高、頭痛腦脹,連方向都難以辨別,話語也不清了。在緊急搶救下,張子良的病情才轉危為安。病情稍有好轉,他就給上級領導匯報工作,找人研究木材節約問題。別人勸他安靜休養,張子良說:“我啥也不管,只管節約木材一件事就行。”後來,根據組織上的決定,張子良才離開帶嶺到北京去休養。當張子良在北京參觀了雷鋒展覽館後,就再也不能安靜的休養下去了。第二天,便向醫生提出出院的要求,醫生告訴他:“不行呀,至少還得休養一個月!”張子良說:“沒啥,我注意下就是了!”很快張子良就回到了帶嶺,拄著棍子、提著藥壺,又活躍在林場中,搞木材節約工作。他從北京回來後,除必要的日常工作和會議外,用三分之二的時間7次深入林場,同職工們反覆進行節約木材實驗,摸索出一套從收集、堆垛、裝運到利用枝丫棒的成功經驗。全局到9月初集運下山的枝丫棒1400多層積立米。這些過去被看作“廢物”的東西,現在卻能從中選出20%的小規格材,60%的造紙材,20%的燒火柴。工人們說:“小木頭棒都揀著,怎么能忍心丟大木頭!”艱苦樸素。

工作態度

張子良是個沒有私心的人,他對革命工作做得那么多,而對自己的生活卻毫不計較。

解放後,張子良不論身居多么重要的職位,也不論做出多么大貢獻,得到了多少榮譽,始終保持了黨的艱苦樸素的光榮傳統。張子良牢牢記著毛主席的“多做工作,少取報酬”的教導。工薪定為400分時,只領100分,定到800分時,只領200分,定到270元時,最多只領150元。

他調到哪裡,哪裡的財會人員都因他不領全部工資而發愁。由東北森林工業總局調往北京,積存了2000多元,由北京調到帶嶺前,積存了5000多元,到帶嶺後的近5年來,又積存了5000多元。財會人員幾次向他提出:張書記,這筆錢不好處理啊。張子良便無數次向黨組織提出申請,降低我的工資吧,憑啥拿國家這么多錢?最後,張子良把自己節餘的部分工資都在調動工作時交給了公家。張子良認為:一個革命者在思想里經常起作用的,不是向社會要來多少財富,而是給社會創造多少財富,不是向黨和人民要名利地位,而是給黨和人民辦多少事情,如果把精力放在追求物質享受和個人榮譽上,那就失去了一個革命者的本色!

生活習慣

艱苦樸素,廉潔奉公早已成為他的生活習慣。公出時,遠路很少按規定乘軟席車,近路很少報出差旅費。還有幾次到哈爾濱辦事,不住招待所,到帶嶺林業實驗局駐哈採購站同採購員、工人住在一起。他到大城市工作,經常不坐小臥車,而乘公共汽車。他接待客人參觀訪問或上級領導來檢查工作時,很少陪客人一起進餐,一切招待用的水果、紙菸,從來不動絲毫。在他的艱苦樸素作風影響下,張子良到哪裡,哪裡是一片勤儉辦企業的新風尚。他在兼任伊春林業管理局局長期間,全局沒有買一套沙發。他到帶嶺林業實驗局後,行政管理費用年年低於國家計畫,木材成本是全國最低的單位,勞動生產率是全國最高的單位。

工作作風

張子良辦事一向大公無私,嚴以律己,對親友和子女也不例外。1961年,回響省委發出的大辦農業號召,他動員年過半百的愛人開荒種地。他愛人起早貪黑採集豬食菜,餵起一頭豬。殺豬時,又勸說他的老伴將豬肉送到職工食堂,給大家改善一伙食。20世紀60年代初,帶嶺職工住宅極為緊張。有一次,張子良公出回來,了解到總務科批給他妻侄女婿一套寬敞的房子,他硬是說服了老伴和妻侄女、侄女婿,將分到手的房子退給總務科,讓妻侄女婿花300元買一座舊草房居住。他更不允許自己的子女以高幹子弟自居,嬌生慣養。他的兒子在哈爾濱農業機械化學校念書時,每月只給7元錢生活費,兒子求父親給買雙皮鞋,父親把舊鞋補了補,又遞給了兒子。有一年暑假,女兒回家來看父親,父親動員女兒到機關食堂參加勞動。他常對子女說:“我什麼財產也不會給你們留下,你們只有一心把革命工作乾好!”

張子良接待過到伊春視察的劉少奇、朱德、董必武等黨和國家領導人。中央領導對林區的開發建設作出了許多寶貴指示,為制定林業政策提供了重要依據。張子良還接待了達依諾夫等蘇聯專家和美國著名記者埃德加·斯諾等一大批外國友人。由於他鑽研林業生產業務,被蘇聯專家讚譽為“中國的林業專家”。上世紀50年代,張子良的事跡被編繪成連環畫,成為全黨幹部學習的榜樣。1963年11月3日,黑龍江省委向全省發出通知,號召全省黨員、幹部和人民民眾向張子良同志學習,同日,《黑龍江日報》以整版篇幅刊載了張子良的先進事跡,翌年春,《人民日報》也發表了他的先進事跡摘要。

1972年4月3日,張子良在哈爾濱病逝,享年66歲。

榮獲稱號

張子良1934年參加革命,1937年入黨。在延安時期,曾擔任過中央黨校總務處副處長、黨中央辦公廳供給處處長,在毛主席身邊工作過多年,兩次獲得以毛澤東的名義和陝甘寧邊區政府的名義所授予的特等勞動模範稱號。解放後又在全國群英會、東北先進工作者會議,以及東北林業系統勞模會上,多次榮獲模範工作者、先進工作者的稱號。

人物評價

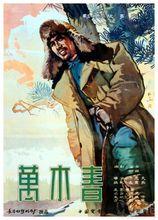

《萬木春》

《萬木春》張子良1934年參加革命,1937年入黨。在延安時期,曾擔任過中央黨校總務處副處長、黨中央辦公廳供給處處長,在毛主席身邊工作過多年,兩次獲得以毛澤東的名義和陝甘寧邊區政府的名義所授予的特等勞動模範稱號。解放後又在全國群英會、東北先進工作者會議,以及東北林業系統勞模會上,多次榮獲模範工作者、先進工作者的稱號。

報刊上介紹過他的事跡,作家把他的事跡寫成劇本,拍成了電影《萬木春》。他無論在戰爭的日子裡,還是在和平的環境裡,都經受住了嚴峻的考驗,一貫保持著共產黨人的高尚品質和英雄本色。他,對黨和人民的革命事業無限忠誠,高度負責;對本行業務精益求精;對民眾滿腔熱忱,虛心學習他們,無條件地幫助他們,平等地看待他們;對個人毫無私心。多做工作,不計報酬,理想遠大,胸懷坦蕩,力求為黨做出更多的貢獻,他這種偉大的共產主義思想,被越來越多的人讚美、傳頌,成為人們學習的楷模。