起源

射箭

射箭弓為古代兵器之一,激弦發矢,可以及遠,考此法之由來最古,黃帝戰蚩尤於涿鹿,純用弓矢以制勝,此為有弓矢之最早者;惟當時之弓矢,都以竹木為之,雖能及遠,終未能完善,迨後推闡其理,互相發明,加以精密之改造,於是乎弓矢逐成為戰爭之利器,非但發古人射抉之技,抑亦開後世火器之端,雖曰此皆由後人推闡而來,其創作者之功,要亦未可遽沒也。按照弓箭之第一人為揮;考工記云:古傳黃帝臣揮作弓,荀子則稱倕作弓,而山海經則謂少皞生般,是始為弓。按年代考之,當以揮為創造者,而般倕大概亦古之弓人也。在當時弓箭之用,誠十百倍於其他兵器,非但力勁及遠,擅是術者,精研而熟嫻之,穿楊貫虱,百步射人,萬無一失,較之現代之火器,無多讓焉,故十八般武藝,以弓弩始而以白打終,其重視之也宜矣。

漢劉熙《釋名·釋兵》:「弓,穹也,張之穹隆然也。其末曰簫,言簫梢也;又謂之弭,以骨為之滑弭弭也。中央曰撫,撫也,人所撫持也。簫撫之閒曰淵,淵,宛也,言宛曲也。」

1963年,山西峙峪遺址發現二萬八千年前舊石器時代的燧石鏃頭。用很薄的長形石片製成,尖銳周正,已具備鏃頭的形式。

介紹

弓是拋射兵器中最古老的一種彈射武器。它由富有彈性的弓臂和柔韌的弓弦構成,當把拉弦張弓過程中積聚的力量在瞬間釋放時,便可將扣在弓弦上的箭或彈丸射向遠處的目標。

弓

弓弓箭作為遠射兵器,在春秋戰國時期套用相當普遍,被列為兵器之首,貴族將門之子從小就學習射箭。“射”作為一種技藝是公卿大夫必須通曉的“六藝”之一,不僅在國君會盟、宴會上被視為一種禮儀,而且在民間風俗中也以它為禮節。哪家生個男孩,門口便掛一張弓,期待男孩長大後,勇武有力,能弓善射。東周時期有一位名叫“養繇基”的小將,自幼習射,少年便精通射技,百發百中,被人們稱為“神箭養叔。” 漢代時,製作弓箭更加利於實戰,造出許多用於步戰、水戰、騎戰的各種弓箭。有虎賁弓、雕弓、角端弓、路弓、強弓等。不僅弓力強勁而且裝飾有銅箍、玉角,十分精緻美觀。人們視射技既是一門戰術又是一門藝術,有人形容呂布射箭“弓開如秋月行天,箭去似流星落地”。古代典籍里,不少文人重筆潑墨描寫了生動逼真的弓箭戰鬥場面。《前漢演義》中描述,漢文帝時,周亞夫迎戰吳楚兵“前驅發出弓弩手,連環迭射,後隊發出刀牌手,嚴密加防”。又有:敵兵“群鏃齊飛,爭注漢軍”;漢高祖“冒矢督戰,毫無懼色”。漢代著名的“飛將軍”李廣,曾以其百步穿楊的射箭絕技威震邊關,使匈奴不敢進犯。據說,李廣使用的箭名叫“大黃箭”,常有“強弓四射,箭如飛蝗”之說。更令人驚奇的是:有一次,李廣巡視山麓,遙見草叢裡臥著一隻老虎,急忙張弓搭箭射中虎射。可是那虎居然靜臥不動,走近一看,原是一塊貌似猛虎的大石頭。箭透進石中約有數寸,外面只露出箭羽。經此一箭,李廣名聲更大,眾人皆傳李廣具有神力,故箭能穿石。

射箭雖然講求技巧,但臂力是首要條件。古時弓力以斤為單位,“上力挽一百二十斤,過此則為虎力,亦不數出。中力減十之二三,下力及其半。” 考古證實明朝一斤約合今591克。軍中標配弓箭合當今60千克,體弱者也用合今30千克弓,強健者能開七十多公斤的強弓,更有高者統稱“虎力”。所有上述弓箭在戰場上都有所套用,但只有強弓才能穿透各種鎧甲和盾牌殺傷敵人,不過如果體弱者能練就一身百步穿楊的本領,也能出奇制勝。

傳奇和小說有以“石”為弓箭計算單位的(1石=94斤)。三國時,有名的蜀將黃忠雖年逾花甲,仍不服老。一次,蜀國點將,欲破魏國名將張郃。軍師諸葛亮認為只有張飛能抵過張郃。黃忠則曰:“某雖老,兩臂尚三石之弓,渾身還有千斤之力,豈不足敵張郃匹夫耶?”說著取下架上大刀,掄動如飛,壁上的硬弓連拽折兩張,可謂“老當益壯”。南北朝弓的拉力增大。據《梁書》記載:“羊侃臂力絕人,所用弓至十二石,馬上用六石弓。”

唐代弓分為長弓、角弓、稍弓和格弓四種。長弓用作步戰,角弓用於騎戰,稍弓和格弓是狩獵用弓和皇朝禁衛軍用弓。唐宋以後直到明清,弓的形制日趨單一化,大致可分為常用弓和練習弓。前者注重射擊的準確度,後者練習張弓的臂力,所以練習用的是“大弓”和“長弓”。明朝特別重視弓的選材與製作,一把弓所用的材料,往往分別來自許多地方。

中古時期研發出多種類型的弓,包括短弓、複合弓、長弓。短弓長三到四英尺,比較容易製造和使用,套用範圍最廣也最為常見。它具有中等的程射、威力和確準度,而且必須有足夠的經驗與訓練才能有效使用。

複合弓是源自於亞洲的武器,以混合的木材或骨頭構成的細長片製造。這種層壓物可以製造出極具威力的弓。比較短的複合弓最適合作為馬騎弓兵的武器,尤其是蒙古人和其它來自亞洲的騎手。複合弓的變形是在製造的時候,讓它的兩端往前彎曲(以蒸氣處理和用力挽拉此層壓物),這種後彎的弓可產生更大的力量,並需要高度的體力和技術操作。

長弓源於威爾斯,後來傳到英格蘭,長六英尺,由一整塊的木頭(通常是紫杉木)來製造。弓長為配合三英尺(等於一碼,碼是用來計算衣料的單位。)長的箭而設。對付步兵時,不需要把弓拉得太緊就可以刺穿他們所穿的皮製護甲;在對付裝甲士兵時,則須用力拉緊即可刺穿步兵或騎兵的裝甲。以長弓來作射擊,需要充足的訓練和練習。一個有經驗的長弓兵可以在一分鐘內作出六次高命中率的射擊。長弓具有長遠的射程和巨大的威力。中古時代的戰場上,大批有經驗的長弓兵往往為敵人帶來極大的殺傷力。他們可以向個別的目標作射擊,或是對一個特定的區域作密集的射擊。

英國人會在英國各地舉行箭術比賽,以鼓勵習用長弓。在禮拜天,除了射箭以外,其它所有運動都被禁止,如此一來便能產生並徵募大批有經驗的長弓手。每一個英國的郡都需要依法每年提供一定數量的長弓手。這項募兵行動通常不乏應徵者,因為當兵的薪俸會比其它工作來得高。

製作過程

制英長弓法

長弓一般長5英尺(1.5米)左右,大致齊眉,個別的長達1.8—2米,比歐洲常見的4尺弓要長。這是單體弓增強威力的必然選擇。為了追求較強的彈力,就必須使用堅硬的材質,不易彎曲,所以必須做得長一些。相比之下,天朝上邦的複合弓由於採用了木、角、筋等複合材料增強彈性,因而不需要那么長。 弓背由一條完整的木材彎制而成,長弓的強勁就全靠它了。上好的弓用紫杉木(Yew)製作,堅硬而有彈性。原料出自溫暖濕潤的地中海沿岸,如義大利、提爾(Tyre,在今黎巴嫩)、克里特島(Crete,屬希臘)等地,尤以卡斯蒂里亞(Castile,西班牙的一部分)的最好。英國國王為此設定了特別關稅——每進口一桶歐洲大陸產的葡萄酒,都必須繳納幾條紫杉木坯材。不列顛島上並非不出產優質紫杉,但數量稀少,被老謀深算的英國佬當作戰略資源儲備嚴加管理,不準動用。當黑太子遠征西班牙、用長弓打敗了當地原始的投槍時,卡斯蒂里亞人竟遷怒於樹木,立法嚴令剷除所有的紫杉。 榆木(Elm)、白蠟木(Ash)、橡木(Oak)等堅硬的材質也是可用的替代品,但性能總歸要差一些。選料十分仔細。製作要嚴謹,但並不複雜,技藝高超的制弓師傅2個小時之內就能做好一張弓。

我們可以試著依古法自己製作一張長弓。 原料要選樹幹中部筆直的部分,紋理均勻,沒有或儘量少木節。將原木的大部分邊材削去,得到一條橫截面1.5英寸(約4厘米)見方、長度與射手等身的弓背材料,從橫截面看,要取偏中間的部分,一半為木心,一半為邊材。木心相對柔軟而耐壓縮,放在內側,堅硬抗拉的邊材則作外側。這可以通過觀察橫截面的木紋來判斷,相對稀疏的一側是外側。 通過切削木心一側,把材料修整成中間厚、兩頭略薄,然後再由兩個側面將兩端稍稍修窄,略如扁擔。兩端再進一步用刨子將橫截面修整成八邊形。在修整中,要做到表面平整、兩端對稱、厚薄一致,才能發力均勻。 削出形狀後,要通過彎曲試驗來檢查弓的各段彈性是否均勻。由於天然生長的木質很難完全均勻一致,可能有的地方硬一些,有的地方軟一些,僅僅外形均勻未必力道就一致。所以,要通過觀察加以修正,把硬度大的地方稍稍削薄一些。弓背大致調整好了,就可以在兩端2英寸(5厘米)處分別銼出弦槽,弓背外側深一些,內側略淺。

“弓者,揉木而弦之以發矢”。制弓最重要的工序就是弄彎它。長弓呈簡單的圓弧型,沒有天朝角弓反彎的複雜形狀。英國人不用火烤的方式,那樣會降低弓的張力;也不能一下子彎到位,那樣的話,弓背就是不折斷也要造成內傷而失去彈性,剛才那一陣忙活就白折騰了。彎曲的過程叫做“馴弓”,就是讓弓背逐步適應彎曲。做這事需要一個專門的托架。托架可用硬木製成,一端豎著挖個凹槽用來托住弓背,另一端設法垂直固定在地上。側面由上到下以1.5英寸(約3.8厘米)的等距離刻8—10個弦槽,其中第一弦槽距托架頭7.5英寸(約20厘米)。在弓背鬆弛狀態將繩子綁住兩端,把弓背的正中架在托架的凹槽上,均勻用力,慢慢拉弦,掛到第一弦槽里,弓背就被略略彎曲了。這是,要仔細檢查弓背的曲線是否流暢均勻,標出過於強直的地方,把弓背放鬆後進行修整微調,直到滿意為止。然後再將繩拉開,逐次加大開度向下掛槽,並不斷修整弓背,直到形成一條令人滿意的均勻弧線。每加拉三、四個弦槽的開度,就可以將繩收緊些。這一過程不能操之過急,特別是每次加大開度之前,最好讓弓背“休息”20—30分鐘,使內部應力得到釋放,以免木質損壞。每次上緊也不可太多,最好一次收緊一英寸。 當達到弓手適合的滿弓開度時,弓就馴好了。

滿弓開度指弓手所能拉開的最大開度,相當於手臂平伸出去時由掌心到胸前的距離。這時,卸去托架,給弓背刷上幾層亞麻籽油作為防潮保護層。油幹了,便可以掛弦。弓弦是用羊腸或筋鞣製而成的,彈性和韌性都很好。掛弦時的固定開度掌握在弓弦與弓背中心的距離達到拳高(Fistmele),拳高是弓術中的術語,相當於握緊拳頭再豎起大拇指的高度,大約15厘米。綁紮弓弦時,要打成專門的“射手結”,以免滑脫。8字形的結扣簡單但管用,越拉越緊。 弓做成了,可以用掛砝碼的辦法測一下彈性係數,越硬的弓射程越遠,但也需要越強的膂力,霸王的弓你能拉得開嗎?一般的長弓拉個滿月大致需100—120磅,也就是45—55公斤的力,最強的達到80公斤。 製作工藝如此簡單,只要有充足的材料,長弓便可以作為制式武器批量生產,而不需像佩劍、鎧甲一樣量身定做。弓手自己也可以用簡單的工具製作,而不依賴專門的設備和工匠。而十字弩的生產則需要多個工種的熟練配合以及複雜的設備。

箭分多種,長約90厘米,頭固然是鐵的,箭桿比較粗,必須要直,才能平穩飛行。用山楊木、白楊木、接骨木、白樺木、柳木等較輕材質製作的叫飛箭,射程較遠;用白蠟木、角木等重材製作的叫重箭,雖然因自重較大而射程較近,但近距離的穿透力更強,與穿甲彈好有一比。羽毛粘在箭尾7—9英寸的地方,不僅用膠水固定,還要綁紮牢固,以免快速飛行中脫落。通常24支箭綁成一捆,算一個基數吧。 學著做弓箭是可以的,但千萬不要拿出去亂射。

中國古代制弓法

在中國古代歷史上,各代朝臣都十分重視弓的製作和使用。因為在古代戰爭中,“兩軍相遇,弓弩在先”。無論是攻守城鎮,還是伏擊戰、陣地戰都可以弓箭為利器,“先下手為強”。自火器問世之後,弓箭仍以它輕巧靈便、射中率高之長而繼續服役軍中,一直延用到清朝末年。時至今日,我們在體育競技場上,仍能目睹射箭神手的英武風姿。

弓

弓自商周以來,弓始終是主要的射遠兵器,所以它的製作一直備受人們的重視。到了春秋,弓的製作工藝又有了較大的進步,其質量大為提高。各國都用它裝備部隊,大量使用於當時的戰爭之中。從《考工記·弓人》中可以看到,當時已有了比較科學的制弓規範。其製作,首重選材,其基本材料有六種,稱之為“六材”:“乾、角、筋、膠、絲、漆”。“六材”的功用分別是“乾也者,以為遠也;角也者,以為疾也;筋也者,以為深也;膠也者,以為和也;絲也者,以為固也;漆也者,以為受霜露也”。對六材的選用標準很嚴格且分成等級,如弓乾,“凡取乾之道七”,其中以柘木為員上乘,以竹材為最次。一張良弓一般要歷經兩三年才能製成,如此製作出來的弓已是非常成熟的複合弓,彈力大,經久耐用,文獻中通常稱為“角弓”。有關春秋時期古弓實物,在湖南、湖北等地的楚墓中曾多有出土,它們基本上能印證《考工記》等古籍的記載。

弓

弓乾,包括多種木材和竹材,用以製作弓臂的主體,多層疊合。乾材的性能,對弓的性能起決定性的作用。乾材以柘木為上,次有檍木、柞樹等,竹為下。角,即動物角,製成薄片狀,貼於弓臂的內側(腹部)。制弓主用牛角,以本白、中青、未豐之角為佳;“角長二尺有五寸(近50厘米),三色不失理.謂之牛戴牛”,這是最佳的角材( 一隻角的價格就相當於一頭牛,故稱之為牛戴牛)。筋,即動物的肌腱,貼博於弓臂的外側(背部)。筋和角的作用.都是增強弓臂的彈力,使箭射出時更加勁疾,中物更加深人。選筋要小者成條而長,大者圓勻潤澤。膠,即動物膠,用以粘合乾材和角筋。 《考工記》中推薦鹿膠、馬膠、牛膠、鼠膠、魚膠、犀膠等六種膠。膠的製備方法“一般是把獸皮和其他動物組織(特別是肌腔)放在水裡滾煮,或加少量石灰鹼,然後過濾、蒸濃而成。據後世制弓術的經驗,以魚組織、特別是齶內皮和魚膘製得的魚膠最為優良。晚近的中國弓匠用魚膠製作弓的重要部位,即承力之處.而將獸皮膠用於不太重要的地方,如包覆表皮。絲,即絲線,將傅角被筋的弓管用絲線緊密纏繞,使之更為牢固。擇絲須色澤光鮮,如在水中一樣。漆,將制好的弓臂塗上漆,以防霜露濕氣的侵蝕,而且要求擇漆須色清。

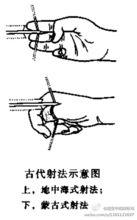

中國古代不僅對制弓在才料的要求十分嚴格要求,對具體的工藝步驟也有細緻的規定。“取六材必以其時,六材既聚,巧者和之。”冬天剖析弓乾,春天治角,夏天治筋,秋天合攏諸材,寒冬時把弓臂置與弓匣之內定型,嚴冬極寒時修治外表。冬天剖析弓乾木理自然平滑細密;春天治角,自然潤澤和柔;夏天治筋,自然不會糾結;秋天合攏諸材,白然緊密;寒冬定弓體,張弓就不會變形;嚴冬極寒時膠、漆完全乾固,故可修治外表。春天裝上弓弦,再藏置一年,方可使用。上述繁複的工藝程式,需跨越兩至三年時間。在制弓作坊中,由於各項工作可交錯進行,流水作業,故每年都會有成批的成品,但就一張弓而言,其工時是無法縮短的。複合弓的製造代表了古代制弓術的高峰,世界上對複合弓製造的詳細記載首見於《考工記》。在此後的兩千年內,中國,或者說亞洲的複合弓製造技術制弓術與考工記相比沒有什麼本質上的變化.由於這個時期世界各地使用弓的材質差異,以使用單體弓為主的地區和已廣泛使用複合弓的地區在拉弓的方式上產生了極大地不同。即地中海式射法,和蒙古(中國)射法。由於歐洲單體弓彈性差,拉弓長度與弓體長度之比低,因此弓長較長,而中國的複合弓正好相反,拉弓長度與弓體長度比甚高,當拉滿弓時手指拉弓處與弓弦形成銳角,用地中海式拉弓法將積壓手指。所以中國拉弓法用一個拇指(帶指環保護)拉弦,食指和中指壓住拇指,而歐洲單體弓由於角度較大,則可以用多個手指拉弓。而且使用指環作為保護是使用複合弓的標誌之一,中國也是世界最早的指環是在商朝的好婦墓遺蹟中出土,詩經中也有大量記載 。

日本和弓製法

日式和弓特殊的竹木層壓是其與國內複合弓或英國長弓都不同的部分。其形制殊異,工序亦不同。

1.備竹材

竹材須選用三年生的毛竹(或名楠竹,日本稱真竹)。根據生長不同竹材分為“芽竹”(朝南一面,生長旺盛,纖維疏鬆)和“脅竹”(朝北一面,纖維緊實)。製作時“芽竹”,“脅竹”各取一面,保證最終成品受力均勻。

2. 制竹芯

竹芯用脅竹。用刨刨去竹皮和部分竹肉,最終成品是一片平的竹板。現代多用木工用機械刨完成。完成後烤焦一面以備粘接。

3.備側木

側木用“櫨”,一種家具常用的硬木。長弓常用的其他木材如橡木,紫杉,白蠟木等亦合用。將準備用作側木的木料切成一厘米見方的木線備用。

4.粘竹芯

按照側木-竹芯*5-側木的順序安置木竹,用膠粘緊。傳統用獸皮和魚鰾膠,現代多用環氧樹脂。成型後刨去高出木線的竹材。

5.制外竹/內竹

外竹和內竹用芽竹,竹肉一側用刨刮平,兩側削至與弓身同寬備用。

6.備關板

選取硬木小料製作關板,上關板大,下關板小。關板的裝飾作用大於性能作用,形制美觀的硬木,如檀木,桃木,雞腿木等都合用。

7.制弓形

![弓[古代兵器]](/img/0/5b0/wZwpmL4ITNyIzM3UjNzETO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL1YzLxMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 弓[古代兵器]

弓[古代兵器]按照外竹-竹芯-內竹的順序布置竹層,關板在內竹兩側,認準上下端。層之間上膠。古代用獸皮和魚鰾膠,今用環氧樹脂。

準備好之後用兩層竹(行話稱“當竹”)包裹弓兩側用麻繩(藤亦可)纏緊,按照和弓彎曲的形制用竹楔改變弓形。這一步不改變弓形當作英式長弓的變形亦無不可。現代可用線切割製作形狀模板壓製成弓。

8.粗削關板

膠水乾後取下麻繩,鋸掉關板長出弓身的部分,並將其削平,以掛弦之後弓弦能平貼在關板上為宜。

9.訓弓和調整

在弓上裝一種粗弦(日語稱しない,一種直徑半公分粗的弦),用“張台”(事先刻畫好和弓弓形的木塊,算是一種模板)調整弓的形狀,對彎曲不良處進行切削。

10.切削

將弓兩側向內切削,這一步成為“荒村”。隨著將來射箭的磨損偶爾也需要切削調整,稱為“小村”或“射手村”

11.裝飾

在“切詰”處纏線,把手處纏皮,纏上”矢折藤“,塗漆。

使用和保養

毋庸諱言,弓是一種武器。“佳兵者,不祥之器也。”在弓的使用和保養中,更要時時小心,處處留意,否則可能造成嚴重的人員傷亡和財產損失。

上弦

![弓[古代兵器]](/img/4/6ad/wZwpmL2ITMzEDO1UTN5ATO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL1UzL4EzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 弓[古代兵器]

弓[古代兵器]為了保存弓力,平時不用時弓應下弦。所以每次使用前都應上弦。

上弦時將弓片夾在兩腿之間,一側弓梢抵在腳面上,弓把抵在另一側膝關節下,將弦耳套入下側弓梢,一手持上側弓梢,一手持弦耳,持弓梢手用力一拉,套弦到位即可。此法人稱“懷中抱月”,對弓力不強的弓都可用。

對弓力強勁,或形制精細者,宜用上弦繩。購買的上弦繩通常附有說明書,請嚴格按照說明書操作。

開弓

當今流行的射箭法有地中海式和蒙古式兩種,兩者都是歷史悠久,經受相當多實戰和競技檢驗的操作方法。新手宜採用地中海射法。

如右圖所示,地中海射法又稱三指射法,由於在歐洲大陸流行而得名。要領為:

將箭尾卡在弦上(沒有箭尾的箭地中海射法容易打空)

箭搭在弓的左側

用食指,中指,無名指鉤住弦後拉,箭用食指和中指固定。拇指小指微微屈曲。

將弓弦拉到臉頰位置。這步稱為靠位,因為弓通常只有一個瞄準點,所以固定的姿勢對命中目標尤為重要。具體拉到臉頰的哪個位置因人而異,但是一旦形成某個姿勢,就要記憶,以便下次再做。這步最好尋求專業的教學,養成了錯誤的射箭習慣不僅影響命中率,更影響弓的壽命和身體健康。

瞄準,果斷撒放。撒放注意一個“撒”的動作,拉弓的手不能向後甩。

1.將箭尾卡在弦上(沒有箭尾的箭地中海射法容易打空)

2.箭搭在弓的左側

3.用食指,中指,無名指鉤住弦後拉,箭用食指和中指固定。拇指小指微微屈曲。

4.將弓弦拉到臉頰位置。這步稱為靠位,因為弓通常只有一個瞄準點,所以固定的姿勢對命中目標尤為重要。具體拉到臉頰的哪個位置因人而異,但是一旦形成某個姿勢,就要記憶,以便下次再做。這步最好尋求專業的教學,養成了錯誤的射箭習慣不僅影響命中率,更影響弓的壽命和身體健康。

5.瞄準,果斷撒放。撒放注意一個“撒”的動作,拉弓的手不能向後甩。

下弦

下弦用上弦的相反方式即可。

保養

弓箭射法

弓箭射法所有弓都要注意水平放置,不可由於重力使弓片改變形狀。如果購買弓的目的不是裝飾,不要掛在牆上,掛牆對弓形損傷很大。

有木製結構的弓要注意保存點應當陰涼,通風,乾燥。用膠的弓比不用膠的弓對溫度更敏感,應當避免直射陽光。

絕對禁止不上箭開弓,或曰空放。任何正常的弓空放一次就足以造成整體損壞。

弓和箭是武器,不是玩具。不要將弓或箭借給 不能駕馭的人(其中包括不懂射箭技藝的人,和懂得射箭技藝但拉力不足的人)玩弄。尤其不要借給兒童。任何由購買和使用弓箭造成的後果都應當由購買者,或說擁有著承擔,借給他人不是推卸責任的理由。

靶場規則

作為一種射擊用具,箭館通常有類似射擊場的靶場規則。現摘錄如下:

除非站在起射線上,射手不管搭箭與否,都不可以舉弓或拉弓。

搭箭前,射手應先確定靶前、靶後及靶四周沒有人。

檢查器材等設備是否良好有無異常。

使用場館公用器材時,選擇適合自己的弓箭器材,以免發生意外及運動傷害。

絕對不向空中射箭,也不可將箭頭、箭桿指向他人。

靶道上必需清除所有地面及半空中的障礙物。

發射時應向自己的靶面或標的,禁止跨道射向他人靶面。

拔箭小心拔箭,不要傷到其他的人。

禁止手中握箭,跑步、追逐或嬉鬧。

循序漸進,在技術和動作沒有穩定前,不要勉強射遠距離。

發生意外或運動傷害時,應立即通知場館工作人員或教練處理。

統一發射、同一取箭。

1.除非站在起射線上,射手不管搭箭與否,都不可以舉弓或拉弓。

2.搭箭前,射手應先確定靶前、靶後及靶四周沒有人。

3.檢查器材等設備是否良好有無異常。

4.使用場館公用器材時,選擇適合自己的弓箭器材,以免發生意外及運動傷害。

5.絕對不向空中射箭,也不可將箭頭、箭桿指向他人。

6.靶道上必需清除所有地面及半空中的障礙物。

7.發射時應向自己的靶面或標的,禁止跨道射向他人靶面。

8.拔箭小心拔箭,不要傷到其他的人。

9.禁止手中握箭,跑步、追逐或嬉鬧。

10.循序漸進,在技術和動作沒有穩定前,不要勉強射遠距離。

11.發生意外或運動傷害時,應立即通知場館工作人員或教練處理。

12.統一發射、同一取箭。

使用技巧

1、精確度: 細心的朋友會發現地中海式射法的箭頭搭在持弓手的外側而蒙古式射法的箭頭卻搭在持弓手的內側,難道兩者有什麼區別嗎?原因就是拉弦手指尖的朝向是和搭箭手方向是一致的。因為人再怎么訓練也無法避免放弦時弓弦的回彈速度遠高於手指伸直的速度,所以會產生側滑滾動。古代人早就發現了這個問題,所以這樣搭箭是為了最大程度的提升精確度。側滑的方向就是指尖的方向,這樣射出去的箭並不是你瞄準時以箭桿為膛線的飛行軌跡。也就是說拉弦手指的數量越多對側滑的干擾越大。地中海3個手指的長度都不一樣,那它的干擾肯定是最大、最不穩定的。蒙古式只用大拇指撒放,不如地中海式精確度高(具體可見我國著名選手徐開才訪談錄,徐開才早期採用蒙古式撒放,當時是國內最頂級運動員,後來國家射箭隊引入地中海式,徐老就發現地中海式更加精確,並在60年代打破世界紀錄) 。西方弓箭手打仗時會帶上皮手套來減少對皮膚的損傷。蒙古式射法的搭箭手其實就是持弓手的大拇指,在打仗時其實這隻手指也帶有扳指(15世紀後出現筒狀的),這樣的意義就在於能進一步提高精確度和初速(骨質、石質扳指肯定要比皮革手套光滑)。

2、穩定性: 現代弓箭之所以用地中海是因為3指的受力面大、容易上手、有箭台、碳素箭桿尾部有“弦卡”。傳統弓無箭台、傳統箭無“弦卡”。用地中海更適用於精確打擊(騎兵戰場上運動射除外)。用過傳統箭(竹桿或木桿,尾部只有凹槽無“弦卡”)的朋友應該有過這種體會:每次射出的箭非常的不穩定,尾部凹槽越淺越不穩定。甚至會出現放弦後箭直接就掉在地上的情況。這是因為用地中海射法的手指其實只是起到拉弦作用,並不會因手夾箭桿對箭造成物理擾動。所以射出的一霎那有很大的幾率是把箭“打”出去的而不是“推”出去。因為在箭尾和弓弦之間有“縫隙”,對擾動產生緩衝。蒙古式射法掌握以後就算尾部無凹槽也會是100%成功射出(蒙古人西征的時候對付西方弓箭手曾經多次使用此方法,讓對方撿起自己的箭後無法射回來)。因為蒙古式射法並不是人們想像的只用大拇指拉弓弦,而是用大拇指第一個關節(從指尖算起)和食指第三個關節夾住了箭尾前方1.5---2厘米處,用箭尾、大拇指第一關節和第二關節之間那個位置共同承擔了弓弦的壓力。很多朋友說沒有扳指根本射不了蒙古式,其實不是的。我不拿箭直接空手去拉40磅的弓都覺得受不了,而我拿上箭桿能空手拉開70磅的弓。原因就在於箭尾被大拇指第一關節和第二關節之間那個位置夾得很緊,把壓力主要分配給了箭桿。那么蒙古式射法就屬於“無縫”射擊,穩定性自然高。有過騎射經驗的朋友應該能明白在馬疾馳的時候是沒有太大可能用地中海式搭箭射出的(疾馳之前就把箭上好的除外,但那樣你也只能在疾馳時射出一箭而已)。因為來自於馬背的震動會讓箭桿掉下來。遊牧民族發明出蒙古式射法是肯定有原因的,就是追求高度的穩定性。

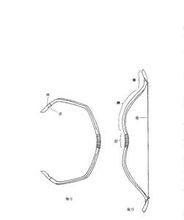

演變

射箭用的器械。起源於原始社會,初將樹枝弩曲用繩索繃緊即成,以後在製作技術上不斷發展,選材、配料、製作程式和規格逐步充實,精良。但弓的基本動力原理和形制沒有改變,即由弓背,弓弦兩部分組成,射箭時拉引弓弦使弓背弩曲度加大,利用弓背曲伸的彈力將箭彈射出去。使用方法有雙臂拉引,也有腳手並用拉引的(如古代印度弓)。弓是古人戰爭中遠距離打擊約有利武器,自人類出現戰爭到近代槍炮大量使用為止,弓的作用是任何武器無法替代的。

弓

單純的弓在不同時代和地域的演變

[中國弓]

漢弓形制

漢弓形制古代射箭用的器械。起源於原始社會,初將樹枝弩曲用繩索繃緊即成,以後各代在製作技術上都有發展,選材、配料、製作程式都有嚴格的規定。原始的制弓材料為單一材料,由竹木製成,後發展為複合材料,一般由獸角、筋、竹木材、絲、漆、膠等複合而成。弓的種類繁多,如春秋戰國時分王弓、弧弓、夾弓、庚弓、唐弓和大弓六種。王弓,弧弓用於守城和車戰;夾弓、廢弓用於打獵和飛射飛鳥。漢代分虎賈弓、雕弓、角端弓、路弓、疆弓。唐代分長弓、角弓、稍弓和格弓四種,長弓步兵用,角弓騎兵用,稍弓、格弓皇朝禁衛軍用。

[長弓]

英國長弓形制

英國長弓形制中世紀英國弓箭。英國13世紀大力發展弓箭部隊,並對弓具進行改迸,逐漸用長弓取代十字弓。長弓用榆木、棒木和羅勒木製成,後來主要用紫杉木製造。最好的紫杉木並不產於英國,而是從義大利和西班牙進口的。長弓的長度為6英尺,箭長3英尺。弓身的中間用手握住的地方為1_5英寸寬,往兩端方向逐漸變細。弓的兩端用角料鑲包。弓架的前部為圓形,後面是平的。長弓射程是十字弓的兩倍(最遠達400碼,有效射程接近250碼),而且射箭速率要高得多(每分鐘可發10至12箭)。在技術熟練的英國士兵手中,長弓的命中率大大高於十字弓。它更輕便、更容易掌握,適用於散兵射擊或齊射。就當時來說,它是戰場上最有效和用途最廣的單兵武器。長弓的不足之處是弓過硬,技術要求高,必須經過長期訓練的弓手才能掌握它。

[古埃及弓箭]

古埃及的弓在世界古代史上是已知最早的反曲弓,也是已知最早的多種材料複合弓(筋、角、木),現存實物及古壁畫,至少在拉美西斯一世時期就是如此(前2900S), 比我國同類設計早2000年 。新王國時期埃及人的弓一般是用圓木條製成。長度5一5_5英尺,中間粗兩端逐漸細尖。也有複合材料製成的弓,在木弓上嵌以羚羊角片,外覆一條牛筋,用棕憫樹皮將各種複合件緊纏在木弓上。複合弓力量大,射程遠,但不易拉開。箭桿長度22一34英寸不等。箭桿材料有木棍、蘆葦等,金屬箭頭,通常有三支羽毛做尾翼。

[亞述弓箭]

亞述人的弓弦長度一般短於埃及弓,最長約4英尺。弓用木料製成,亞述人的弓分角形弓和曲形弓。角形弓整個弓男一樣粗細,曲形弓則從中問到兩端由棍變細,角形弓較小。使用也少。二種弓的兩端均有芍紐(後被雕成鴨首),節紐附近刻有溝槽,用以掛弓弦。弓的攜帶方法可直攘背茬背上或放入弓鞘內亞述人的箭桿直細,大約用蘆葦或輕質木材製成。箭頭用青銅或鐵製造。箭頭菱形,扁平。箭頭中夾帶一條隆起的線以增加強度,下端有洞,嵌人箭桿。箭尾有兩道羽翅,末端有溝槽以便於搭在弓弦上。

[古印度弓箭]

在現已發掘出的考古材料中,發現過印度河文明時期(約公元前2300一前1750年)的青銅箭頭。礙箭是古代印度各兵種普遍使用的武器。典型的印度弓箭在《中阿含經》的《箭喻經》中有詳細記載:弓的材料為朽、桑、概。角,扎弓的材料為牛筋、樟鹿筋_絲、弓弦為筋、絲、絲寧、麻;箭纏為牛筋、樟鹿筋_絲;箭羽為飄鴻毛、雕弩毛、鶴毛;箭髓為孕辣矛、鍍刀;弓色為黑、自、赤、黃。據史料記載,波斯國王抗擊亞力山大入侵時(約公元前七世紀)。印廢人使期的弓按照使用者的身高製做,弓很硬,拉弓時需將一端撐在地上,左腳蹬男,雙手拉弘。箭有三庫比鑄(肘)長。這種弓箭穿透力大,當時一般盾牌、衣甲均能射穿。另據《政事論》記載,新孔雀王朝時期弓的名字有:邀羅摩邀、橋檀陀、特魯那等。它們用棕擱、竹子、木材或獸角製作。弓弦用藤蔓植物纖維,竹子纖維擬及羊腸製作。箭有竹箭、木箭、鐵箭。箭矢用鐵、骨、木製成,具有穿制、切割、撞擊等作用。

[鐵胎弓]

古時弓的一種,以鐵為模具(胎實為模具之意,訛傳為以鐵做弓,大誤),用生物膠將竹絲一層層的粘合。工藝複雜,但是材料成本不高,威力可以與角弓相媲美。

[彈弓]

發射彈丸的弓。彈弓早於射箭的弓弩出現,原為打獵工具,後也用於作戰格鬥。明清兩代軍中,也有身懷彈弓做為暗器的。彈弓彈力較小,弓脂多用竹製,外裹牛筋,內襯牛角,強弓內襯鋼片,以增加彈力。弓弦絲製,也有用牛筋劈絲,混合人發、雜絲編成。強弓需四個力才能晚開。普通弓為兩個半力。強弓射出彈丸,著人即斃命。弓長約十八拳,如拳寬2寸,則弓長3.6尺。一般彈丸用粘土和膠團製成,曬至極乾,即可使用,也有鋼鐵彈丸。

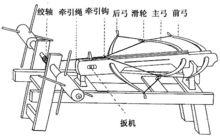

弩

利用機械力量的彈射器。弩是由弓發展而來,是把強勁的弓固定茬帶有箭槽和發射裝置的木(或金屬)槓上,弓弦張開後,由發射裝置磁定住,箭放槽中,弓弦接箭尾。發身時開動發射裝置,箭沿著箭槽射出。有的弩還可以發射石彈、鑲彈等,因此弩又可以分為箭鋒和彈弩。弩與弓的根本區別在於弩具有延時緒構,不須引弓和同時瞄準。可利用臂、足、腰、機械等多種方式引弓,從容瞄準,伺機發射。弩弓發射的箭射程遠,準確性高,穿透性強。但發射速度遜於弓,且比弓笨重。早在古希臘和中國戰國時期已出現了最早的弩。以後傳及幾乎所有主要軍事國家,並一直沿用到近代火器大量使用時期為止。弩的質量和種類也不斷發展,出現了連射弩、自射弩、火箭弩等種類。近現代射擊火器出現後,弩漸被淘汰,但是因其無聲等特點仍然在特警和部隊中占有一席之地。

[十字弓]

是中國弩弓在西方的稱呼。中國最晚在戰國時就已使用弩,著名的龐涓所率大軍就是中了孫臏的弩陣埋伏全軍覆沒。將十字弓威名遠播於西方世界的是歐洲十字軍戰士。在十字軍東征的兩個多世紀,最重要的兵器改進就是十字弓。 十字弓算得上是歐洲中世紀最有效的騎士殺手。與普通弓相比,十字弓使用簡單而成本低廉,殺傷力卻大增,它射程更遠、穿透力更大,在流行歐洲大陸前期,使騎士的鎖子甲幾乎完全失效,促進了硬盔甲的發展。十字弓手還可從城牆、灌木叢或是其它掩體後,發動遠距攻擊和偷襲,有的西方考古學家因此將狙擊手的起源推前了幾百年。

有了十字弓,一個農夫僅需幾小時練習就能殺死一名身披重甲的騎士,這對從7歲就開始受訓、經過14年磨練才能獲得封銜的騎士有失公平,因此,歐洲騎士團多次要求教會禁止使用這種武器。

[中國弩]

中國已發現最早的弩是河南洛陽出土的戰國中期弩,木製弩臂,銅製簿釩。漢代幽瑰腰形弩。連弩、床弩。弩的基本結構由弩弓、弦、弩臂、弩機四大部分組成,弩弓弦與普通弓相似。但更加強勁。弩臂由堅硬木料製成,刻有槽。孔,前端固定弩弓,中間有縱糟,放置箭矢,後部裝置弩機。弩飢是發射的控制機構,一殿由殲、懸刀、牛三部分構成。牙,又稱機鉤,據《釋名_釋兵》:"鉤弦者日牙",用來鉤張弩弦。懸刀又稱機撥,是拍發用的板機。牛,又稱墊機。在張弩時,用它把牙和懸刀鉤合茬一起。發弩時,拍扳懸刀,牛即松升,牙面下落,被鉤緊的弩弦突然馳開,把弩箭發射出去。芽的上面直立部有照門——"望山"。用來瞄準,弩機組合後,裝在一個匣里,稱為簿郭。在中國,弩最早用於打獵,約在春秋時代始用於戰爭,盛行於漢、晉至唐。各代弩的種類較多。性能也不盡一致。如戰國時期分夾弩、痰弩、唐弩和大弩;唐代分臂張弩、角弓弩,木車弩、大本車弩、竹桿弩、竹桿警。大竹桿弩、伏遠弩等。

[臂張弩]

僅依靠人臂力張弓置箭的弩。

[蹶張弩]

同時利用臂,足或膝之力張弓的弩。蹶張弩有兩種引弓方法;一種是腳端出弩,用於強弩;一種是膝上上弩,用於弱弩。

[腰開弩]

以坐姿同時利用臂、足、腰之力張弓的弩。使用時將身平坐地上,以弩平放面前。左右腳掌俱揣入拇內,緊接弩劈,撬上腰鉤,鉤住弩弦。兩手拉腰鉤索,兩腳掌往前一蹬。劈體往後一倒,一齊用力,其機自起,掛住釩構。

[連弩]

通過機械機構,自動裝填射擊的弩。約出現於戰國末期。《墨子_備高臨》篇記載,為專門守城戰設計的連弩弓力很大,要用十個人推動絞車才能上滿弦。連弩用的矢"長十尺",用繩子拴住箭尾,射出後,可以用鍍護收回來。這種重型緝弩,主要是用來射擊城外敵軍的守城戰具。

《六稻_虎稻_軍用篇》提到了組織一支一萬人的大兵團所需要的各式連弩。名目方面有所謂“武翼大櫓矛戟扶胥”(大型雙輪弩車,由一支二十五人的步兵部隊伴隨作戰。),”提翼小櫓扶胥“(獨輪小型弩車,由兩三人伴隨作戰)”大黃參連弩大扶胥“(攜帶戰旗的連弩車,由二十五人伴隨作戰)”矛戟小櫓“(守營戰具,自帶連弩,在營壘內配合繩索,拒馬等障礙物使用,由射手和近戰步兵負責)。從名目,形制,配發數量等情況來看,這類攻城連弩器械在古代的戰術地位類似當今的重機槍和重型火炮,部隊以這些重型裝備為中心組成有組織的戰陣,其他步兵部隊配合戰陣進退。除此類重型器械外,一支一萬人的部隊還配”強弩六千“,組成強大的射擊火力。

漢以後,連弩有了改進,諸葛亮創造"了"一臂十矢俱發"的元戎連弩。《清異錄》記載,晉朝時,有一種稱做"急龍車"的連弩"其弩張一大機則十二小機皆發。用連珠大箭,無遠不及。"能隨步兵作戰的小型連弩早已有之,然而為了自動機構可靠,這種弩的張力不能設計得很大。實際上更多流行於民間用作防身護院而非軍用。“民家妨竊具,非軍國器。” 但是在反應明朝抗倭的畫卷上,依然可以在明軍的戰艦上看到大型連弩的身影。

[背弩]

一種暗發弩,又名緊背低頭花裝弩。弩弓平縛於背上,用繩兩條,分套於兩後,另一條繩索從弩機連於腰上,弩背之出口處向上。臨陣時貫矢於弩,扣弦於弩機之上。發射時,弩腰低頭,將繫於腰間之繩向下拉引,觸發弩機,箭從頸後射出。弓長約8寸,箭長2寸左右。宋朝軍中常用此弩。

[硝弩]

一種暗發弩。較小,裝置在馬蹬之了,用腳踏發。弩背上有一條繩,繫於馬踏蹬下,再以兩繩分繫於弓淵之上,一端縛於馬蹬之耳環上,弩口向前,弩機在後,弩機之上用繩縛住,另一端縛在騎者的腳腔上。在作戰中需要發射時,用腳一蹬,則繩牽釋機,箭即從腳下射出,可射傷敵人馬。

[袖炮]

一種暗發弩。形式與弩相似,弓上加一弩,裝有機關,藏於大袖之中,用時撥機發百擊敵。

[伏弩]

古代預設待敵觸發的弩,又稱耕戈,窩弩。伏弩與普通弩形式上基本相同,只是增加了觸發裝置。放置時,扣弦張弩,置於敵人必經之路上,上面加以掩飾,弩機撥機上拴一長線,其另端拴在路另側的短木樁上,長線橫懸在路面上,當敵人通過時,腳觸長線,牽動撥機,發弩殺敵。由火藥驅動的地雷和定時炸彈發明後,窩弓的軍事作用變得有限,然而民間用窩弓藥箭獵殺大型動物,天工開物記載“其山人射猛獸者名曰窩弩,安頓交跡之衢,機傍引線,俟獸過,帶發而射之。一發所獲,一獸而已” 。

大型彈射器械

很多大型彈射器械的原理都和弓有關,可以視作普通弓的放大版本。這種大型弓弩通常用作攻城和守城,部分也隨戰車作戰。

[轉射機]

一種裝置在要塞、城堡、塢台、敵樓上面,可以環轉射擊的大型弩。《墨子_備穴》記載,這種弩裝在弩床上,埋於地下(或城蝶上),"機長六尺",可以環轉發射弩箭。居延甲渠鋅官、甲渠塞第四隧和肖水金關三處遺址中出土的這種遺物,由上下兩橫坊間豎裝二立坊構成。形似Ⅱ狀,中心有圓軸,上開一內高外低的斜孔,可以左右旋轉,轉射角達120度。將它砌在塢頂的蝶上,把弩承裝其間,則可以向外左有旋轉發射。而敵方的箭難以射人。它的形制和功用類似一座活"射塔"。

[床弩]

三弓床弩

三弓床弩裝置在床架上的大型弩。床弩出現於北宋。弩弓極為強勁有力,利用輪鈾、絞索絞動張弓,弩身安裝在木架上以增加穩定性。床弩使用的箭如幅,簇如巨斧,射程可達500、r1000步。《武經總要》載,北宋軍隊床弩主要有6種:三弓床弩,又名八牛弩,7人張發,發大鑿頭箭,150步;小合蟬弩,7人張發,發大鑿頭箭,射140步。抖子弩,4人張發,發小鑿頭箭,射150步;手射弩,20人張發,發踏蹶箭,射250步;三弓弩,70人張發,發一槍三劍箭,射300步;次三弓弩,30人張發,發踏蹶箭,射200步。這些大型床弩,多用於攻守戰中。

[卡塔普里特弩]

古希臘一種帶有機架的箭弩。自重約1_5公斤,射程平均300——400米,最有效射程為75一150米。使用的箭長為44一185厘米,通常為66厘米。

[波里色勒]

古希臘一種箭弩。它具有箭射出後自動裝好新箭的機械裝置。

[弩機]

古羅馬發射標槍的大型弩。這種弩帶有支架,可固定在地上,弦索很粗,可發射2米長的標槍,威力很大。

傳說

帝俊賜羿彤弓素矰,以扶下國,羿是始去恤下地之百艱。羿與鑿齒戰於壽華之野,羿射殺之。在崑崙虛東。羿持弓矢,鑿齒持盾。 —— 《山海經》

逮至堯之時,十日並出,焦禾稼,殺草木,而民無所食。猰貐、鑿齒、九嬰、大風、封豨、修蛇,皆為民害。堯乃使羿誅鑿齒於疇華之野,殺九嬰於凶水之上,繳大風於青邱之澤,上射十日而下殺猰貐,斷修蛇於洞庭,禽封豨於桑林,萬民皆喜。—— 《淮南子本經訓》

於是后羿便引射日弓,發補天箭,一鼓作氣,凡九箭,射九日。天下因此而安。

神臂弓可以說是冷兵器時代單兵武器的顛峰,它用堅韌的山桑木為弩弓,又用堅實的檀木作弩身,麻為弦,輕巧堅勁,史書記載——神臂弓 “實弩也。以山桑為身,檀為弰,鐵為槍膛,鋼為機,麻索系札,絲為弦”“射三百步,透重札”。

但歷代學者均對神臂弓的威力表示懷疑,因為從史書記載看神臂弓只是一種踏張弩,如此大的威力難以想像,小弟多方查證認為神臂弓上裝有巧妙的機關,這些機關是神臂弓威力的根本保證。神臂弓射二百四十餘步,入榆木半箭,可見神臂弓在370餘米的射程上仍具有驚人的穿透力。而歷代學者正是對此深表懷疑,其實神臂弓上是裝有機關的,只是久已失傳,〈永樂大典〉上就記載著神臂弓的機關圖樣,後〈永樂大典〉毀於第二次鴉片戰爭,神臂弓自此徹底失傳。清代學者紀曉 嵐曾親自見到了這些圖樣,曾想依此重新製造神臂弓,但可惜《永樂大典》上的圖樣只是神臂弓的單個零件圖樣,沒有組合圖,以紀學士之聰明竟不能明白神臂弓機關的各個部件需如何組裝,該事見於《閱微草堂筆記》。請看《閱微草堂筆記》“宋代有神臂弓,實巨弩也,立於地而踏其機,可三百步外 貫鐵甲.亦曰克敵弓,洪容齋試詞科,有《克敵弓銘》是也. 宋軍拒金,多倚此為器.軍法不得遺失一具,或敗不能攜, 則寧碎之,防敵得其機輪仿製也.元世祖滅宋,得其式,曾用 以制勝.至明乃不得其傳,惟《永樂大典》尚全載其圖說.然 其機輪一事一圖,但有短長寬窄之度與其牝牡凸凹之形,無一 全圖.余與鄒念喬侍郎窮數日之力,審諦逗合,訖無端緒.余 欲鉤摹其樣,使西洋人料理之.先師劉文正公曰:"西洋人用 意至深,如算術借根法,本中法流入西域,故彼國謂之東來法. 今從學算,反秘密不肯盡言.此弩既相傳利器,安知不陰圖以去,而以不解謝我乎 《永樂大典》貯在翰苑,未必後來無解 者,何必求之於異國 "余與念喬乃止."維此老成,瞻言百 里".信乎所見者大也. ”通過此文,我們可以明白神臂弓可能運用了類似機輪 齒輪之類的零件。如果以為神臂弓就是一種踏張弩,試問同時期的宋代強弩那一種又有如此威力?宋代軍法對神臂弓的保密工作要求如此之嚴只能說明神臂弓有著極巧妙的機關,這些機關才是神臂弓威力的根本原因,而且中國古代有著巧妙的機關技術,如巧妙的地動儀 渾天儀等,以此技術為基礎,神臂弓的機關技術是可能的。

丸木弓

彌生時代(公元前5世紀) 開始創立丸木弓 ,作為武器使用 丸木弓,是日本和弓之一。丸木弓是早期和弓的雛形他吸收了漢弓的特點和曲線。因其射殺力量大,中箭人異常痛苦,如古代接受木丸刑法,所以有些地區也稱作木丸弓。《後漢書·東夷列傳》簡要提到了當時日本”兵有矛、楯、木弓、竹矢或以骨為鏃……地有銅鐵、唯用鹿格為矛以戰鬥、摩礪青石以作弓矢“《三國志·魏書·倭人傳》第一次描述了和弓”短下長上“的特點。《晉書》首次提到日本有鐵質箭鏃,其餘描述與之前朝代皆類似。

坂東武士全部配備丸木弓,也因此平安時代中後期和鎌倉時代,有”坂東武士天下無敵”的說法。木丸弓主要適合兩軍對壘時和城堡防守時作戰,當箭簇射光後敵軍已經接近弓箭手,弓箭手會卸下弓弦將鐵制槍頭插入弓的一端,作為長槍兵作戰。木丸弓因為本身為單體弓製作而成,其結實耐用,每月養護費用是購買弓時總價格的0.08%到0.16%,也是保養費用最低的弓。平均使用年限為35年。弓衰變為每年0.031公斤。弓形角度形變為每年0.88度。是日本國中,高中,大學體育課和弓道社團的必用弓。木丸弓年產量為55萬張。除了日本本國消費外,木丸弓因其經久耐用也是出口量最大的和弓,占和弓出口總量的93%。木丸弓的製作手藝也成為日本非物質文化遺產。

形制和部件

成熟的和弓有以下部件

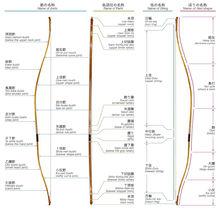

弭(弓梢)

和弓形制

和弓形制此”弭“字是日語取”弓耳“之意造的指事字,指”弓梢“。上端稱“末弭”, 下端稱“本弭”。

關板

和弓採用竹木層壓形制,內側竹層比中間和外側竹層短,彌補這一層長度差距的小段木料稱為“關板”,上端稱“上關板”,下端稱“下關板”。這一小段通常只有10厘米左右,主要是裝飾作用,對性能影響不大。

切詰

“關板”和竹層的分界處稱為“切詰”,通常纏藤保護,稱為“切詰藤”。

矢摺籐

握把正上的保護藤,按形制有“一文字”、“面取籐”、“平籐”、“奴籐”、“杉成”等名目。在弓和箭相互摩擦時對弓體提供保護。

握把

和弓握把在弓從下往上三分之一處。通常用鹿皮包裹。

竹節

和弓有複雜的反曲形制,從上到下有

弭冠節(はずかむりぶし)

掛節(かけぶし)

鳥肩節(とりかたぶし)

足付節(あしつけぶし)

手下節(てしたぶし)

乙腰節(おとこしぶし)

引掛節(ひっかけぶし)(從此以上為外竹節)

姫反節(ひめぞりぶし)(從此以下為內竹節)

上成節(うわなりぶし)

目付節(めつけぶし)

矢摺節(やずりぶし)

下成節(したなりぶし)

小反節(こぞりぶし)

1.弭冠節(はずかむりぶし)

2.掛節(かけぶし)

3.鳥肩節(とりかたぶし)

4.足付節(あしつけぶし)

5.手下節(てしたぶし)

6.乙腰節(おとこしぶし)

7.引掛節(ひっかけぶし)(從此以上為外竹節)

8.姫反節(ひめぞりぶし)(從此以下為內竹節)

9.上成節(うわなりぶし)

10.目付節(めつけぶし)

11.矢摺節(やずりぶし)

12.下成節(したなりぶし)

13.小反節(こぞりぶし)

等種種名目。

對比

日本和弓分為丸木弓,重漆弓,重藤弓,笱即弓,伏竹弓,三枚打弓,四方竹弓,竹木複合弓胎弓。除了竹木複合弓胎弓其它幾種都是實戰用弓。一般長度為160到180厘米。竹木複合弓胎弓標準的長度大概有2.2米(七尺三寸)。古代的和弓稱為“大弓”。另有一種比和弓為短的制式,稱為“半弓”(大約45至160厘米)。使用者執弓的位置主要是弓的下弧部份,長度比例是全弓的三分之一。重漆適合濕地叢林作戰,重藤適合海上或者湖泊作戰,笱即弓適合超遠程狙殺弓長都在260到330左右也是和弓中最大的一種。

平安時代中期

(公元10世紀)開始創立 伏竹弓 粗略地配合木與竹製作的合成弓

平安時代後期

(公元12世紀) 開始創立三枚打弓 以竹從前後包裹著木芯所製成的合成弓

室町時代中期

(公元15-16世紀) 開始創立四方竹弓 由四片竹包裹著木芯的合成弓

江戶時代

(公元17世紀)開始創立 竹木複合弓胎弓因其形體優美是弓道練習常用弓之一在弓道用弓比例中為18%,丸木弓比例是32%,玻璃鋼纖維弓27%,半弓、笱即弓為11%、伏竹弓,三枚打弓,四方竹弓,等和弓12%竹木複合弓胎弓優點:形體優美是適合表演使用,缺點是容易損壞,特別是上下關板在與竹子結合處容易斷裂。為了保證竹弓韌性,需要長期養護。養護費用極高僅次於笱即弓。每月養護費用是購買弓時總價格的3.67%到7.28% 。平均使用年限為6年。弓衰變為每年1.23公斤。弓形角度形變為每年2.18度。

昭和46年至現代

玻璃弓 運用玻璃纖維或碳纖維製作的弓,硬度及彈性兼備,玻璃纖維弓平均使用年限為7年。弓衰變為每年0.23公斤。弓形角度形變為每年2.35度。

中日對比

1:材質

成熟的和弓採用竹木層壓方法製作。由於國內缺乏強大的彈性材料如筋角等,採用層壓結構和放大形制是很聰明的做法。這樣造就了日本弓用重箭,箭速低,撞擊力大的特點。

鑒於中國國內物產更加豐富,國內弓多採用整片竹弓體,桑木為弓梢和握把,輔以水牛角(無時也用黃牛角甚至羊角)等大彈力材料,從而可以做出彈力大,彈道直,箭速快的短弓。

2:形制

和弓無論是較長的大弓還是一般長度的半弓都是上半長下半短,在上下材料相同的情況下,即使直著拉弓也會產生高拋的彈道。重箭和高拋彈道的使用使得和弓比其他地區的弓難以掌握,但是方便45°角密集射擊,這也是為了彌補和弓材料導致的先天不足所想出的方法。

國內弓幾乎全部採用對稱形制。彈道直,指向性更佳。

3:保護漆

日本用烤漆方法覆蓋均勻

據《天工開物》載,中國明朝制弓“凡造弓初成坯後,安置室中梁閣上,地面勿離火意。促者旬日,多者兩月,透乾其津液,然後取下磨光,重加筋膠與漆,則其弓良甚。” 可見明朝全盛時期的弓箭作坊已經開發出了成熟的烤漆工藝。

4:弓弦

日本用苧麻等材料浸以藥液製作。

中國弓弦多用柘蠶絲,民間經驗認為柘蠶絲比桑蠶絲更加堅韌,適合粗重工作。北方和關外用牛筋。且廣泛使用弦墊。

5:銘文和證書

和弓的製作相當程度上和日本刀類似,通常匠人會在弓身刻制銘文證明製造人。有經驗的工匠能獲得類似日本刀職人的證書,並隨弓轉讓。

國內弓箭屬於大規模產品,匠人基本不用銘文。使用者通常會在弓和箭上銘文以防錯認。

![弓[古代兵器] 弓[古代兵器]](/img/4/c7d/nBnauM3XyIzNxcjN1cjN0MTN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL3YzL3IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)