簡介

《延安與八路軍》

《延安與八路軍》1938年,在中國共產黨中央委員會和八路軍總政治部的組織和領導下,在延安成立了“八路軍總政治部延安電影團”,由此開創了人民新聞紀錄電影事業。 在中國共產黨的領導下,人民新聞電影事業伴隨著人民革命事業的發展而發展,記錄了抗日戰爭、解放戰爭,記錄了新中國的建設。

延安電影團從成立之時,就始終堅持黨的文藝方向,緊密結合現實鬥爭,把團結人民、鼓舞人民、打擊敵人作為製片的主要目的。在極其艱難的條件下,為新聞紀錄電影事業做出了巨大貢獻。

延安電影團,中國共產黨建立的第一個電影機構。1938年秋,在中國共產黨中央委員會和八路軍總政治部的組織領導下,成立於延安,全名為八路軍總政治部電影團。譚政任團長。最初人員有:袁牧之、吳印鹹、徐肖冰、李肅、魏起、葉倉林、馬似友、吳本立、周從初、錢筱璋、程默;而後迅速擴展到36人。抗日戰爭勝利後,開辦過兩期攝影訓練班,培養了40多名青年攝影師。

延安電影團有一個攝影隊和一個放映隊。從1938年秋到1946年為止,前後8年,克服陝北物質上、技術上和生活上的各種困難,攝製出《延安與八路軍》、《陝甘寧邊區二屆參議會》、《十月革命節》、《生產與戰鬥結合起來》(即《南泥灣》)、《紅軍是不可戰勝的力量》等新聞紀錄片和《白求恩大夫》、《延安各界紀念抗戰五周年》等新聞素材;拍攝出數以萬計的反映陝甘寧邊區和延安的政治、軍事、經濟、社會等各方面活動的照片;巡迴放映了十幾部蘇聯早期優秀故事片。為積累重要的革命史料;為開拓和發展人民電影事業作出了貢獻。

成立

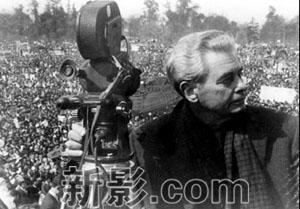

伊文思與延安電影團的第一台攝影機

伊文思與延安電影團的第一台攝影機1938年8月18日 ,袁牧之、吳印鹹創辦延安電影團 。

1938年8月,袁牧之到香港購得了攝影機、洗印機、放映機 等全套十六毫米攝影器材及數萬米膠片,又動員了戰前在“電通” 和“明星“曾與他合作過的攝影師吳印鹹從上海來參加工作。適值荷蘭電影藝術家約里斯-伊文思來中國拍攝紀錄片,由於受到阻撓,無法到延安或其他抗日根據地去進行拍攝,伊文思會見了 袁牧之,決定將自己帶來的埃摩攝影機和膠片轉交給袁牧之等。 剛從上海到武漢的吳印鹹坐著出租汽車到約定好的馬路邊接受了 攝影機和膠片。

伊文思離開漢口前,既然不能親去延安,完全可以把他的攝影機交給中國同志,讓他們帶到延安去工作。這樣,經 過中共同志的幫助,決定在某晚,將攝影機交給一輛出租汽車內的中國同志。那是深夜,在漢口的一條街上,我看到了那輛出租 汽車。當時,未能看清這箇中國同志的模樣,見到他後,急忙把攝影機交給他,同時,激動地低聲對他說:“延安!延安! ”這位同志點了點頭就走了。

袁牧之和吳印鹹帶著電影器材到達延安,在八路軍總政治部 下成立了“延安電影團”。

發展

初期

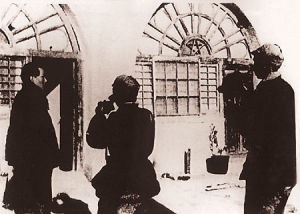

延安電影團的程默為毛澤東拍照

延安電影團的程默為毛澤東拍照《延安與八路軍》1938年10月1日,大型紀錄片《延安與八路軍》在陝西省的黃帝陵拍攝了第一個鏡頭,揭開了“延安電影團”創作的最新一頁。

整部紀錄片拍攝過程歷時兩年,內容十分豐富,思想極為鮮明,其中心為“天下人心歸延安”,這也符合當時全中國進步青年把抗日希望寄托在共產黨、八路軍身上的熱切心情。雖然最終沒有完成上映,但是它拍攝的許多素材,在後來中蘇合拍的《中國人民的勝利》和《解放了的中國》等片中曾被反覆使用,產生極為廣泛的影響。

《白求恩大夫》無產階級國際主義戰士諾爾曼·白求恩大夫一直到現在對於中國人民而言,都是一位家喻戶曉的英雄人物,這要歸功於“延安電影團”吳印鹹拍攝的有關白求恩大夫工作生活的寶貴素材。《白求恩大夫》一片生動表現出白求恩對工作的嚴肅認真,對中國人民的滿腔熱情以及戰士和民眾對他發自內心的感謝與熱愛。

過去時

解放區紀錄片1945-1949

抗日戰爭勝利後,“延安電影團”的全體人員被分配到東北解放區,接收“滿映”

建立了東北電影製片廠。解放區電影創作的新聞紀錄片以《民主東北》為代表,全方位地紀錄了第三次國內革命戰爭時期人民解放軍的軍事鬥爭和後方解放區軍民的生產和生活,這一時期還產生了大量新聞紀錄片,其中毛澤東、周恩來等撤離延安、中途歇息的鏡頭,毛澤東深夜不眠、研究戰局的鏡頭,已成為中國紀錄片的經典內容。

外國進步電影工作者羅曼·卡爾曼在延安羅曼·卡爾曼是當時蘇聯傑出的時事紀錄片製作人,他的足跡踏遍了世界各大熱點:西班牙內戰、緬甸、古巴、印度等等,當然中國人民轟轟烈烈的抗日戰爭也引起了他莫大的興趣。1939年5月,卡爾曼完成在國統區的拍攝之後,突破封鎖線來到了延安,受到了熱烈歡迎,毛澤東也接見了卡爾曼。卡爾曼在後來一篇回憶文章中寫到:“我和中國領袖毛澤東的會見,給我留下了終生難忘的印象。”卡爾曼在中國逗留了將近一年時間,後來完成了兩部反映中國抗戰的大型紀錄片《中國在戰鬥中》和《在中國》。

當時還有許多其他國家如美國的新聞工作者都先後來到中國,拍攝和報導中國抗戰實況,這不僅為中國抗戰留下了從旁觀者角度出發的寶貴歷史紀錄,也在外交上體現出國際人民對中國人民英勇抗戰的支持。

現在時

《可可西里》

《可可西里》中國的紀錄片從1895年開始的“影戲”時代,到之後的民主時代、烽火時代、英雄時代,一直到1983年至今的平民時代,也跨越了將近百年的滄桑歷史。“延安電影團”

2004紀錄片亮點之作《茶馬古道·德拉姆》《茶馬古道》系列看上很像那些現在很紅火的旅遊指南,但還好,它並不是一部只求風光旖旎或是民族獵奇的浮誇之作。《茶馬古道》有一種難得的平靜,這種平靜與田壯壯在這個浮躁的時代,依然堅持回歸電影本質的沉著、泰然是一脈相承的。

具有紀錄片風格的故事片《可可西里》

陸川帶領著工作組深入藏區,耗時兩年半拍攝《可可西里》這樣一部紀實性故事片的行動,聽上去很像一次現代人對邊緣狀態充滿好奇的探險,但難得的是《可可西里》不是一部獵奇之作,它將都市人對青藏高原一廂情願的美好想像,拉回到殘酷的現實,其中呈現的是陸川對人類某種生存狀態的關注,貫穿的是反映真實的一種精神。

歷史地位

慶祝新影廠建廠55周年暨延安電影團成立70周年

慶祝新影廠建廠55周年暨延安電影團成立70周年延安電影團在中國電影史上具有重要歷史地位,這是因為延安電影團不單純是八路軍的下屬宣傳機構,而是黨中央為未來建立新中國電影事業的戰略部署,在當時中央領導人心目里對它有個特殊考慮和長遠打算。

一是,延安電影團是周恩來同志直接領導和指揮下開始籌備的。從袁牧之、錢筱璋和吳印鹹等人的回憶錄里都說到,他們去延安前在武漢做籌備工作,從去香港購買16mm膠片和攝影機,秘密接頭領取荷蘭電影伊文思的捐贈,以及出發去延安的具體安排等等,全部都是在周恩來副主席的指示下進行的;

其二,說延安電影團的建立是黨中央的戰略安排,還可以從新影總攝影師蘇河清(中共五大政治局委員蘇兆征之子,由於其父英年早逝,七歲時由周恩來護送去蘇聯上學) 2001年的一次採訪談話中得到印證。

其三,延安電影團成立不久決定開赴華北前線拍攝戰地紀錄片,1939年初出發前曾得到毛澤東主席的接見。據吳印鹹和徐肖凍的回憶,毛澤東同志除了鼓勵讚揚他們外,還曾說過這樣一段話(大意):現在革命根據地條件有限,開展電影工作有相當困難,但我相信只要堅持奮鬥,依靠民眾,我們一定能打敗日本帝國主義,……不久的將來,你們會大有用武之地的。

代表作品

《南泥灣》

《南泥灣》《南泥灣》

《生產與戰鬥結合起來》是延安電影團在延安拍攝的唯一一部完整的影片,邊區軍民稱它為《南泥灣》。攝影:吳印鹹、徐肖冰;編輯:錢筱璋;洗印:周從初。

《紀念白求恩》

影片表現了白求恩同志為中國的抗日戰爭而獻身的共產主義精神,表現了白求恩在邊區工作時多次把自己的血液輸給傷員;冒著敵人的炮火、不顧個人安危搶救傷員的事跡。攝影:吳印鹹 編導:姜雲川、段洪。

《延安生活散記》

影片反映了在延安工作和生活的紀錄電影工作者對延安的美好的回憶。延安永遠為人們懷念和敬仰。該片是用延安電影團所拍資料於1961年編輯而成。攝影:吳印鹹等 編導:高維進、姜雲川。

影響

《紀念白求恩》

《紀念白求恩》從1939年毛澤東和周恩來的兩次關於延安電影團的談話到1949年新中國成立僅僅十年,真的實現了兩位領袖對延安電影團的預言。1946年電影團走出了山溝,先是接管和建立了東北電影廠,後又進入北京籌建中央電影事業管理局。首任電影局局長和書記,就是延安電影團的老領導袁牧之和陳波兒,他們和白區進步電影工作者大會師開始了“大有用武之地”時代。

延安電影團與新中國電影的薪火相傳關係,除了它為新中國提供電影事業管理幹部外,還表現在著眼未來,積極培養和積累電影業務人才方面,尤其是電影團負責人吳印鹹他為培養革命電影事業接班人傾注了畢生精力。早在1939年,他拍攝紀錄影片《白求恩大夫》路過華北抗日根據地時,他就親自編寫攝影教材給《晉察冀畫報》開課;40年代他主持電影團工作時,曾招募了50多名學員;1946-1948 年,他和袁牧之在東北電影製片廠還開辦了四期訓練班,照收學員約600名。1956年後他擔任北京電影學院副院長兼攝影系主任,畢業生遍及全國。從華北、延安、東北到北京,他所培養的弟子、以及他弟子培養的新弟子,絕大部分後來都成為了新中國骨幹和中堅,真可謂:桃李滿天下。從中我們不難看出延安電影團雖已成為歷史,但它的薪火併沒有熄滅,在繼承中又有發展,越燒越旺。

影史揭秘

眾群星甘當綠葉,濃墨重新延安電影團華美篇章

眾群星甘當綠葉,濃墨重新延安電影團華美篇章電影團拍攝《延安與八路軍》過程中,渡過黃河,到達賀龍率領120師開創的晉西北抗日根據地。賀龍同志發現電影團的同志都是靠兩條腿走路,就給主要成員都配上了駿馬。

由於當時拍攝條件很差,往往造成很多麻煩

有一次拍攝鄧小平時,因為攝影師要求過多,鄧小平發脾氣大聲說:“把我們平常的工作活動拍下來不是很自然嗎?現在這樣,表演的東西太多,很不自然。”好在劉伯承出來打了個圓場:“不拍不知道,一拍嚇一跳。原來拍電影這么麻煩,看來我們這些人是做不了演員啊。可是小平啊,你別著急,他們是為了把我們拍得漂亮點才這么認真的,不然的話,我們這些人本來就長得讓人害怕,馬馬虎虎拍出來,誰敢看啊?“幾句話把大家都說笑了。

朱德的脾氣好,拍電影時非常配合

朱老總有一匹非常漂亮的大洋馬,徐肖冰覺得拍攝朱老總騎在馬背上效果一定很好,他的提議朱老總馬上就同意了,雖然他平時並不騎這匹馬。拍完電影鏡頭後,朱老總還拍了一張照片,這張照片後來成為著名的郵票。

毛澤東對拍電影、拍照片也很配合,但工作人員一般都不敢影響他的工作

徐肖冰拍攝毛主席最著名的那幅照片,是主席在聚精會神地看報,照片裡“南京解放”幾個字特別清晰,構圖也非常和諧,在攝影界曾有評論認為這是擺拍的典型,其實是徐肖冰費盡心機才找到了最完美的角度,他哪敢讓主席擺拍啊?