地理位置

新石器時代遺址屬全國重點文物保護單位,位於中國中部河南省的陝縣。

年 代:

公元前3900年~公元前2780年。

發掘年代:

1956~1957年。

簡 介

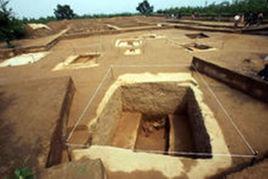

廟底溝

廟底溝遺址的仰韶文化層上面堆積著早期龍山文化層,稱廟底溝二期文化,它是承襲仰韶文化發展起來的,也是仰韶文化向龍山文化過度期的文化。發掘出龍山文化早期房基一座,為圓形半穴式。底部鋪一層草泥土,基上鋪一層灰面。牆根下部塗一層白灰面,牆壁光滑整齊,部分經火燒成灰白色硬面,西壁有一土礱,周圍燒成紅色。房子四周排列有柱洞,房子中間偏北亦有一柱洞,洞周圍添碎陶片和草泥土,以穩固木柱。房子東邊有一長方形窄門道。發掘出窯穴26個,分圓形和橢圓形兩種,還發現一座陶窯,有窯室、火口、火膛及火道組成,保存比較完整。出土的龍山文化早期陶器絕大多數是灰陶,主要採用泥條盤築法製成,器形有碗、盆、杯、罐、瓶、豆、鼎、灶等。以飾籃紋為主。另有少量繩紋、附加堆紋、方格紋和劃紋,還有為數不多的彩繪陶器。出土的石器多為磨製,這一發現解決了仰韶文化與龍山文化的相互發展關係,在考古學上具有重要價值。

意 義

彩陶 廟底溝 郵票 1990

彩陶 廟底溝 郵票 1990廟底溝遺址的發現,為研究中國古代文化的發展提供了重要的實物例證,解決了仰韶文化與龍山文化的年代早晚及源流關係。

廟底溝遺址位於河南省三門峽市區西南3公里青龍漳南岸,為新石器時代遺址。

遺址內涵分為二期。一期(下層)為仰韶文化遺存,命名為仰韶文化廟底溝類型。二期(上層)遺存屬仰韶文化向龍山文化過渡性質的遺存,命名為廟底溝二期文化,它是承襲仰韶文化發展而來,又發展為河南的龍山文化。已出土仰韶文化和龍山文化陶器上千件,在中國考古界引起轟動。

廟底溝遺址的發現,解決了仰韶文化和龍山文化的分期,更重要的是解決了仰韶文化和龍山文化之間的關係。從而證明,中華民族的祖先從遠古時代起經過仰韶文化、龍山文化直至商周,在黃河流域不斷地發展並創造了高度的文明,為研究中國古代文化的發展提供了重要的實物例證。