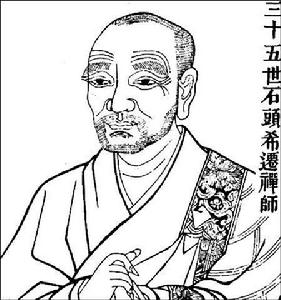

希遷

希遷生平

希遷不但一直全心鑽研佛學,而且精通醫術,造福於老百姓。他在替鄉民治疾時,還曉喻眾人說:凡想齊家、治國、學道、修身之人,先須服我十味妙藥。這就是他寫的《心藥方》。他的醫方深宕佛教理義,明白曉暢地勸世人為善,以此教化眾生。

希遷在南嶽50餘年的生活中,由於他行醫濟世,佛法度人,大大地弘揚了南禪的宗風。他與江西馬祖道一互相往來,兩派法嗣興隆,更使南禪之風大振,聲名遠播,盛讚石頭、馬祖為“並世二大士”。石頭和尚在晚年修行之際,還將他後半生將近半個世紀的草庵生活,用十分明快的語言記述下來,這便是流傳至今的《草庵歌》。唐貞元六年(790),91歲的石頭和尚無疾而終,唐德宗賜謚他為“無際大師”。

禪學

希遷先在曹溪門下受了薰陶,已有所證悟。當他初到青原山和行思見面時,行思問他從曹溪那裡帶著什麼來了,他說,未到曹溪以前,原未曾失落過什麼。行思再問,那末為什麼要到曹溪去,他就說,若不到曹溪,怎知不失。在這番簡短的問答里,可以想見希遷直下承當,自信之切。後來希遷亦常以此旨接引門下,如慧朗問如何是佛,希遷就呵道汝無佛性。朗再問,一切含靈都有佛性,他為何卻沒有?希遷直示道,為汝不肯承當,朗因於言下悟入,即其一例。希遷自說他的法門“不論禪定精進,惟達佛之知見”,並說“能自知之,即無所不備”,都著重在這一點。希遷自從依止行思以後,受到進一步的陶冶,禪境有了新的開展,禪法益臻靈活細緻。門人道悟問佛法大意,希遷答以“不得,不知”。又問,向上更有轉處否,答雲“心空不礙白雲飛”,即暗示在悟入以後,機境可以無限開拓,自在運用。

希遷的禪法總結於他所撰的《參同契》。相傳希遷因讀《肇論》至“聖人會萬物為己”句,得到啟發,對於《肇論》中所說的“法身不隔自他,圓鏡體現萬象”之旨深有契會,於是有《參同契》之作。“參同”二字,原出於道家,希遷蓋取其意,以發揮他的以“回互”為眼目的禪法。其所謂“參”是指萬殊諸法各守其位,互不相犯。其所謂“同”,意示諸法雖萬殊而統於一元,以見個別之非孤立地存在。而他所創倡的“回互”,則指見於萬殊諸法間的互不相犯而又相涉相入的關係。修禪者領會此旨,於日用行事上著著證驗,靈照不昧,是謂之“契”。他把這種思想導入禪觀,加以發揮,豐富了禪法的內容,遂開闢了他這一系的宗風。《參同契》中反覆闡明一心與諸法間的本末顯隱互動流注的關係,以見從個別的事上顯現出全體的理的聯繫。要是將理事分開來看,則“執事原是迷,契理亦非悟”;如果統一起來看,則每一門都有一切境界在,即所謂“門門一切境,回互不回互”;這裡面有相互含攝的地方,也有互相排斥的地方。中間說到諸法自復其性,如子得母,以見會末歸本之不待安排;同時一法體而用(動態的)處(靜態的)兼具,而彼此互相倚待,如明暗相生,往來轉化,展轉無住。能這樣地體認一切事象,自然事存理應,舉足知路,而達到“即事而真”的境界。其禪法運用之妙,圓轉無礙,如環無端。和希遷同時異派的禪家馬祖道一,對於希遷的禪風,常有“石頭路滑”之說,很足以道出它的特徵。

希遷的禪風,顯然帶有哲學的思索的傾向,和同時的馬祖道一之盛倡大機大用相比較,它是近於靜態的。因而他所創倡的禪法,也可以說就是一種禪思想。這種思想,以後還結合了坐禪而續有發展。承受希遷付法的藥山惟儼即常事閒坐,並有“思量個不思量底”之說。再傳到雲岩曇晟(782—841),又提出了“寶鏡三昧”法門,以臨鏡形、影對顯的關係,說明由個別上體現全體的境界。續傳到洞山良價(807—869)、曹山本寂(840—901)師弟,都向這方向發展,成為曹洞一派。他們更從事象各別相涉的關係上建立了偏正回互、五位功勳等等說法,禪法的運用愈趨細密。曹洞一派和同時馬祖下再傳臨濟一派,並世各行其是。臨濟宗風以棒喝峻烈著稱;而曹洞禪則回互丁寧,親切綿密,頗重傳授,表現出慧能門下青原行思和南嶽懷讓兩大系各自發展,形成不同宗風之顯著的對照。

希遷的禪法,還經他的門下天皇道悟弘傳,到五代時,更衍為雲門、法眼兩系,他們同樣著重在“一切現成”,都和希遷所主張的“即事而真”的宗旨一脈相通。禪宗五家中,溈仰一家早絕,其餘四家除臨濟外,曹洞、雲門和法眼三家,在傳承上都淵源於希遷。曹洞禪後傳入日本,迄今傳習不衰。法眼的再傳也曾繁衍於高麗,對於國內外的禪學界,希遷的禪思想的影響是相當大的。

希遷的門下頗多,著名的法嗣有藥山惟儼、天皇道悟、丹霞天然、招提慧朗、興國振朗、潭州大川、潮州大顛等。惟儼在同門中最受希遷器重,他傳法於雲岩曇晟,曇晟傳洞山良價,良價傳曹山本寂和雲居道唐。後曹山一脈中斷,賴雲居門下單傳,到了南宋而再興。另一方面,道悟傳龍潭崇信、信傳德山宣鑒、鑒傳雪峰義存而續傳於雲門文偃,行化自南而北。義存的別系經玄沙師備、地藏桂琛而傳法於清涼文益,為五家中最後出的法眼宗的開祖。文益的再傳永明延壽(904—975),著有《宗鏡錄》一百卷,導天台、唯識、賢首以歸於宗門,集禪理之大成。延壽又以禪來融攝淨土法門,開後世禪淨一致之風,尤為中國佛教從教、禪競弘轉入諸宗融合的一個重要轉折點。

行狀系年

1、生卒籍里 公元700年,希遷禪師出生於端州高要(今廣東省肇慶市高要縣)陳氏鄉民家。

2、曹溪求法(約711-713年),希遷12至14歲之間。

3、上下求索(713-728年左右),希遷14歲至29歲左右。

4、得法住山(729-742年),石頭29歲至43歲之間)。

5、開宗闡教(742-790)。這一時期長達48年之久,在此期間,石頭基本上住於南嶽。

偈詩

吾結草庵無寶貝,飯了從容圖睡快。

成時初見茆草新,破後還將茆草蓋。

住庵人,鎮常在,不屬中間與內外。

世人住處我不住,世人愛處我不愛。

庵雖小,含法界,方丈老人相體解。

上乘菩薩信無疑,中下聞之必生怪。

問此庵,壞不壞?壞與不壞主元在。

不居南北與東西,基址堅牢以為最。

青松下,明窗內,玉殿朱樓未為對,

衲被蒙頭萬事休,此時山僧都不會。

住此庵,休作解,誰夸鋪席圖人買?

迴光返照便歸來,廓達靈根非向背。

遇祖師,親訓誨,結草為庵莫生退。

百年拋卻任縱橫,擺手便行且無罪。

千種言,萬般解,只要教君長不昧。

欲識庵中不死人,豈離而今遮皮袋?