簡介

希望號

希望號日本實驗艙(JapaneseExperimentModule,JEM),命名為“希望”號,日語為Kibō(Hope),意為希望。“希望”號實驗艙是日本對國際太空站的貢獻,由JAXA於2001年9月製造完成,也是國際太空站上最大的艙組。“希望”號實驗艙是日本有史以來第一座連線到空間站上的載人太空艙,是日本的載人太空飛行器。

希望號內部設備

將“希望”號實驗艙的後勤艙增壓段移動到“希望”號實驗艙的增壓艙側面的對接口上。至此,完成了日本“希望”號實驗艙前兩個階段的組裝工作

將“希望”號實驗艙的後勤艙增壓段移動到“希望”號實驗艙的增壓艙側面的對接口上。至此,完成了日本“希望”號實驗艙前兩個階段的組裝工作“希望”號實驗艙是日本首個載人航天設施,最多可容納4人。它由艙內保管室、艙內實驗室、艙外實驗平台、艙外集裝架、機械臂和通信系統6大部分組成。艙內保管室主要作為保管倉庫使用,室內有實驗設備、維修工具、實驗材料以及萬一儀器出現故障時供替換的設備。艙內實驗室是一個外徑4.4米、內徑4.2米、長11.2米的圓筒狀設備。實驗室內的氣體成分和地表大氣幾乎相同,保持著1個標準大氣壓以及便於太空人活動的溫度和濕度,所以太空人可以身穿普通衣服在實驗室內工作。艙外實驗平台可利用宇宙微重力、高真空等特殊條件進行地球觀測、通信、材料實驗等研究。艙外集裝架是向艙外實驗平台運送以及回收實驗設備的過渡平台。機械臂分主臂和子臂兩大部分,主臂可抓起7噸重物。太空人可在艙內實驗室里利用監視器,通過操縱台控制機械臂工作。

“希望”號實驗艙在日本設計和組裝完畢之後被運送到美國國家航空航天局(NASA),然後其各部件由美國太空梭分3次運往國際空間站,並在太空完成組裝。實驗艙的第一部分——保管室於2008年3月11日由美國“奮進”號太空梭攜載先期運往國際空間站。

太空探索

日本太空人星出彰彥在國際空間站上的“希望”號實驗艙內吃零食

日本太空人星出彰彥在國際空間站上的“希望”號實驗艙內吃零食美國“發現”號太空梭機組兩名太空人3日在國際空間站上出艙太空行走,成功將日本“希望”號實驗艙的加壓艙段安裝到空間站的預定位置。

“希望”號是日本為國際空間站所製造的最大組件,這個加壓科學艙安裝完畢後,將成為空間站上最大的“房間”。太空人在接下來的太空行走中將正式開始對它進行安裝和調試。

除了這一重頭戲之外,兩名太空人在長達6個多小時的太空行走中,還把“奮進”號太空梭3月份留在空間站外的一個檢查隔熱板的吊桿平台收回。這個平台在最近幾次的太空梭飛行中用於檢查外部隔熱板是否受損。

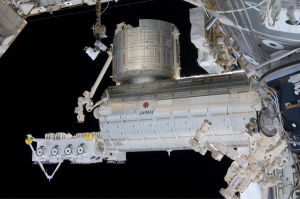

國際空間站上的機械臂正在移動“希望”號實驗艙。

國際空間站上的機械臂正在移動“希望”號實驗艙。 此外,兩名太空人還到空間站右側檢查了一處出現故障的太陽能阿爾法鏇轉接頭。它可以使太陽能電池板在鏇轉中朝向太陽。

美國宇航局的統計數據顯示,本次太空行走是美國太空人進行的第195次太空行走。“發現”號將在空間站停留9天,太空人們共將進行3次太空行走。