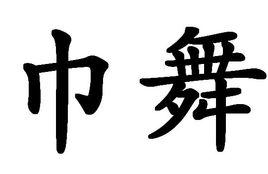

解釋

原稱公莫舞。古代舞蹈名。因舞時以巾作道具,故名。

出處

《晉書·樂志下》:“《公莫舞》,今之《巾舞》也。相傳雲 項莊 劍舞, 項伯 以袖隔之,使不得害 漢高祖 ,且語 項莊 云:‘公莫!’古人相呼曰‘公’,言公莫害 漢王 也。今之用巾,蓋像 項伯 衣袖之遺式。” 隋 時 牛弘 請以《巾舞》和《鞞舞》、《鐸舞》、《拂舞》並在宴會與雜伎同設,於 西涼 前奏之。 唐 時將其曲列入清商樂中。參閱《隋書·音樂志下》、《舊唐書·音樂志二》。

簡介

巾舞得名於舞人的舞具——巾。它的由來可能與周代的《鞞舞》有關,《鞞舞》是手持五彩繒而舞。漢代祭祀后稷的靈星舞還用這種五彩繒作舞具。

巾舞在漢代稱為《公莫》,這是因為歌辭首句有 公莫 二字,它流行的地區很廣,時間很長,是漢代著名的雜舞。漢畫像石(磚)中,多有反映巾舞場面的。從畫面上看,舞人所持的雙巾有的等長,有的長短不一,舞姿熱烈奔放。有樂隊伴奏,以鼓為主,並有拊掌而歌者。這說明是有歌辭可供演唱,而且是比較注重節奏的舞蹈。山東安邱縣的一塊漢畫像石上,刻有一舞女高髻細腰,穿著分為四片的舞裙,裙長及地,雙手各持一巾而舞。巾舞在後來的流傳過程中,還附會了一個動人的歷史傳說。相傳鴻門宴上項莊舞劍,項伯以袖隔之,使他不能傷害漢高祖劉邦,而且對項莊說: 公莫。古人相呼曰' 公' ,雲莫害漢王也。今之用中,蓋像項伯衣袖之遺式 (《宋書·樂志》)。