山谷流泉

山谷流泉 簡介

天柱山是一座歷史悠久的風景名山。主峰海拔1760米,直插雲霄,峭拔如頂天之柱。它是我國首批國家重點風景名勝區。在重巒疊嶂,奇岩崢嶸,翠竹奇松之間,遍布流泉飛瀑。每當暴雨過去,幽谷深澗之中,到處是清溪奔流,而位於山谷寺之西的山谷流泉最讓人忘返流連。特徵

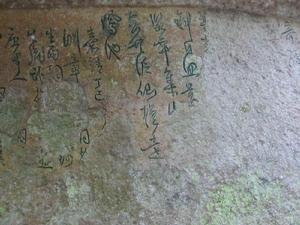

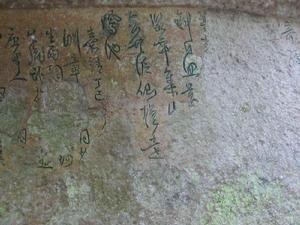

天柱山的審美特徵可以概括為兩點,那就是山頂之雄奇和山麓之靈秀。所謂靈秀,則指自然環境之美與人文景觀之智的最佳結合。山谷流泉,實為天柱山岩體表部裂隙水匯集而暢流於山間溝谷中的清亮溪水。一般來說,在石牛洞以上為上游,稱為潺潺溪,石牛洞一段為中游,稱為石牛溪;下游為主泉區,稱為山谷流泉。溪谷全長近1.5公里。石牛溪之名,相傳為唐代名人李翱所取,"山谷流泉"則是由宋代文豪黃庭堅命名。天柱山下的這片谷地,留有眾多歷史文化遺蹟,堪稱文化谷地。谷寬而不曠,三面環繞青山,幽林古寺,環境極其清雅。南面隨溪開敞,似有吞吐潛河廣野之氣概。在這一溪谷中,有一巨石酷似臥牛,所以才有石牛溪、石牛洞之名稱。山谷流泉之東的山谷寺,又名乾元禪寺,四周古木參天,綠蔭蔥蘢,佛塔高聳,並有寶公洞、錫林井、卓錫泉等點綴其間。"水泠泠而北出,山靡靡以旁圍,欲窮源而不得,竟悵望以空歸。"其實,山谷流泉沿變質岩裂隙發育,河床岩壁陡峭,卻不甚高,經流水侵蝕顯得格外光潔,清水淙淙,終年不息。在這條小溪中的岸邊石壁谷底,布滿石刻,幾乎到了"有石皆鐫刻,使之無空隙"的程度。從山谷流泉到石牛溪上游,約200多米的溪谷內,現有石刻就有280餘處,就年代看,各個朝代均有,尤以宋代為最多;就字型而言,楷、草、隸、篆無所不俱;從書法名家來說,有唐代的李翱、李德修,宋代的王安石、黃庭堅,明代的胡瓚宗等;就其內容來講,多為反映作者熱愛大好河山的感情和善於發掘山水之美的悟性。

黃庭堅酷愛山谷流泉風景,常在泉畔石上讀書賦詩,汲泉煮茶,並自號山谷道人。王安石在任舒州通判期間,常來此遊覽,並對此十分流連,以致與弟王安國擁火夜遊。如今,在石牛溪東岸石壁上,還可看到當初題記:"皇祐三年九月十六日,自州之太湖過寺宿,與道人文銑、弟安國,擁火游,見李翱習之書,坐石聽泉久之,明日復游乃刻習之後。臨川王安石。"與此不遠處,還有王安石的詩刻:"水無心而宛轉,山有色而環圍;窮幽深而不盡,坐石上以忘歸。"溪泉岩壁上還有蘇東坡的詩句:"先生仙去幾經年,流水青山不改遷,拂拭懸崖觀古字,塵心病眼兩醒然。"宋元豐三年,黃庭堅遊覽了山谷流泉之後,曾賦詩多首,至今仍可見其留世字跡。明清以來,書家文人接踵而至,留下了大量的墨寶石刻,其石刻數量之多、內容之豐富、地點之集中,在我國大山名泉中極為少見。這裡是一處珍貴的山水文化庫,堪稱"歷代詩書藝術石刻博物館",是研究我國古代書法藝術和歷史人物的寶貴資料。山谷流泉泠泠潺潺,千古不息。在如此清幽素雅的自然環境和豐厚燦爛的文化谷地中,尋古訪幽,品泉啜茶,無疑是人生之一大樂事也。