歷史淵源

地名由來

《水經·沁水注》:“沁水又逕沁水縣故城北,蓋藉水以名縣矣。”是沁水縣以沁水而得名。

歷史沿革

沁水歷史悠久,下川遺址、八里坪遺址出土的文物表明早在舊時期晚期,人類就在此居住。下川遺址位於於沁水城西70公里的下川鄉,1970年從其挖掘出土的箭鏃、骨針等細石器文物。

沁水古稱端氏。夏為帝都畿內,屬冀州。殷商為郤國,屬畿內地。春秋屬晉,春秋末年趙魏韓三家分晉,徙晉君於端氏。戰國屬韓。西漢為河東郡端氏邑。東漢置端氏侯國,屬司隸校尉部。三國復為端氏縣,隸司州平陽郡。東晉隸建興郡,北魏屬建州,端氏時廢又復置,隸建州安平郡。並在今城西另設東永安,西河、高延三縣,隸屬建州泰寧郡。北齊仍屬建州,西河、高延併入東永安縣,東永安改為永寧縣,和端氏縣同屬建州安平郡。隋開皇三年屬澤州,隋大業三年(607),澤州改稱長平郡,改永寧縣為沁水縣,和端氏同隸長平郡。隋末、唐宋,端氏、沁水隸澤州(或稱高平郡)。金代端氏、沁水屬南澤州、忠昌軍節度。元至元三年(1266),端氏縣併入沁水縣,屬澤州司侯司,隸中書省晉寧路。明代屬澤州直隸州,隸山西布政使司,清代屬澤州府,民國三年改屬冀寧道。

1938年3月3日,沁水縣城第一次淪陷於侵華日軍。 1941年中條戰役後,中共太岳區組建太岳南進支隊挺進中條地區,先後在境內開闢出沁西、士敏、沁南三塊抗日根據地,分別隸屬太岳第四、第二專署。 1943年7月沁水(西)縣撤銷。1944年4月沁水全境解放。1946年5月沁南縣改名為沁水縣。1947年7月士敏、沁水兩縣合併,恢復原沁水縣建 制。1949年4月山西全境解放,沁水縣改屬翼城臨時專署。新中國成立後,沁水縣先後隸屬於晉東南地區。1958年10月,沁水縣併入陽城縣,沁水縣城改為沁水城關鎮。1959年10月與陽城分治,恢復沁水縣建制。1985年5月,晉東南地區撤銷,沁水縣直隸於晉城市。

地理環境

位置境域

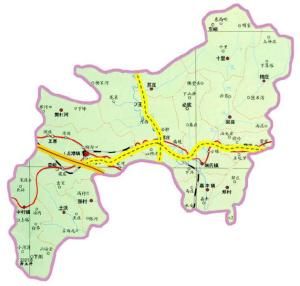

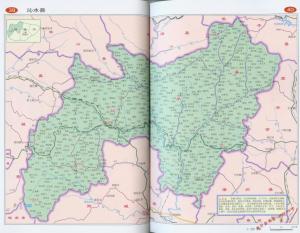

沁水縣位於山西省東南部,隸屬於晉城市,位於中條山東北,沁河中游。太行、太岳、中條三大山系銜接處。地理坐標為北緯35°24′-36°04′,東經112°47′-115°55′。縣境四周環山、東至老馬嶺、岳神山與高平市、澤州縣為鄰;西至東塢嶺與翼城縣搭界;南至仙翁山、舜王坪與陽城、垣曲縣接壤;北至香山嶺、關帝嶺、宇峻山與浮山、安澤、長子縣毗鄰。版圖東西長,南北窄,東西長約150千米,南北寬約55千米,總面積2655平方千米。

地形地貌

沁水地形東西長,南北窄。東西長約150公里,南北寬約55公里。地勢西高東低,最高處西南舜王坪海拔2358米,最低處東南尉遲村沁河出境處海拔520米,相差1838米。

沁水地貌以山地丘陵為主。其中中山區面積占40%,低山丘陵區占50%,河谷平川區占10%。山嶺多屬太岳和中條山脈。海拔1100米以上的高山有歷山、鹿台山、大尖山、白雲山、柏尖山、仙翁山、岳神山、牛頭山、宇峻山、荒山。峻岭有東塢嶺、老馬嶺、界牌嶺、夜明珠嶺、秋峪嶺、關門嶺、夫妻嶺、山中嶺、香山嶺、佛廟嶺。被稱之為“十山”、“十嶺”。其中東塢嶺、老馬嶺海拔均在1300米以上。

水系資源

境內的河流主要有沁河、縣河、端氏河等三條河流。

沁河,黃河一級支流。發源於山西省平遙縣黑城村,河長485公里,流域面積13532平方公里。

縣河,為沁河支流,沁水縣境內最大的河流。由上游梅河、杏河兩大支流匯合而成。兩河在縣城東南匯流後,經城關、鄭莊鄉等4個鄉鎮,在河頭村注入沁河。總長60.7公里,流域面積168.3平方公里。

端氏河,黃河支流沁河的支流。上游為山西省沁水縣境內柿莊河和雲首河,兩河在固縣鄉境內匯合後稱端氏河。河經端氏鎮東山,注入至溪河,在端氏村西入沁河。含上遊河,流經東峪、柿莊、十里固縣、樊莊、胡底、端氏7個鄉鎮,全長47公里,流域面積788平方公里。一般流量2.5立方米/秒。

氣候特點

沁水氣候屬於溫帶季風氣候。四季分明,冬長夏短,雨熱同季,季風強盛。沁水縣氣候因地形複雜,差異顯著,西部寒冷,東部溫和,年均氣溫10度左右,一月零下4.1度,七月23度,年降水量640毫米,霜凍期為十月上旬至次年四月上旬,無霜期160天。

自然資源

礦產資源

沁水縣是礦產資源大縣,初步查明的有煤、鐵、煤層氣、石灰岩、重晶石、耐火粘土、礦泉水等18種,其中煤炭儲量最大。全縣含煤面積2421.9平方公里,占總面積的90.5%,地質儲量265.25億噸,占晉城市地質儲量的32.8%,探明儲量109.94億噸,占晉城市探明儲量的40.2%。煤層氣資源全縣地質儲量4372.07億立方米,主要分布在城東。

森林資源

沁水縣森林面積達193.04萬畝。其中天然林129.1萬畝。森林覆蓋率48.4%。林木蓄積總量242.5萬立方米,人均12立方米。牧坡草地全縣175.8萬畝。其中天然草地163.35萬畝,最大的蘇莊草地面積73.05萬畝。

生物資源

沁水縣共有野生植物400餘種,隸屬45科,屬國家重點保護的植物品種有紅豆杉、連香樹、領春木等11種。全縣共有野生動物220餘種,屬國家重點保護的珍稀動物有虎、金錢豹、金雕、獼猴、大鯢(娃娃魚)等26種。

(以上數據截至2011年)

行政區劃

截至2013年,沁水縣分設龍港鎮、中村鎮、鄭莊鎮、端氏鎮、嘉峰鎮、鄭村鎮、柿莊鎮7個鎮和樊村河鄉、土沃鄉、張村鄉、蘇莊鄉、胡底鄉、固縣鄉、十里鄉7個鄉。全縣共有239個建制村,9個居民委員會,1378個村民小組。

人口民族

2014年末,沁水縣常住人口215091人,比上年末增加503人。全年出生人口1860人,人口出生率為8.66‰,人口自然增長率為2.34‰。從性別結構看,男性人口109953人,女性人口105138人,總人口性別比為104.58(以女性為100)。從城鄉結構看,城鎮常住人口85692人,比上年末增加2368人,鄉村常住人口129399人,比上年末減少1865人,全縣城鎮化率達到39.84%,比上年末提高了1.01個百分點。

沁水縣有漢族、回族、滿族、蒙古族、藏族、維吾爾族、壯族、俄羅斯族等民族分布。

經濟發展

綜述簡介

2013年,沁水縣生產總值達到167.1億元,增長11.7%。其中第一產業增加值5.1億元,增長5.0%;第二產業增加值124.6億元,增長13.1%;第三產業增加值37.3億元,增長7.0%。三次產業占GDP的比重由上年的2.9:76.7:20.4調整為3.1:74.6:22.3。全縣人均生產總值達到78009元,按2013年平均匯率計算達到12596美元。

第一產業

2013年,沁水縣完成農業總產值90234.9萬元,增長9.5%;實現農村經濟總收入423377萬元,增長14.3%。全年農作物播種面積491268畝,下降4.9%;其中,糧食作物播種面積456021畝,下降0.7%;糧食作物中,小麥面積115146畝,下降3.2%;玉米面積254143.5畝,增長0.8%。糧食總產量128589.5噸,減產6.0%。其中,小麥產量18727.4噸,減產32.2%;玉米產量97459噸,增收1.9%。糧食畝產量282公斤,減產5.4%。年末全縣設施農業大棚達1294個,同比增加295個。其中蔬菜播種面積848.7畝,增長11.4%,產量5659.7噸,增長1.1倍;食用菌面積67畝,增長43.5%,產量219.8噸,增長42.5%。截至2013年末,沁水縣有大牲畜存欄330頭,下降4.3%;豬存欄41408頭,下降12.0%;羊存欄188188隻,下降0.6%;禽存欄975900隻,增長103.1%;年末羊群飼養量306555隻,增長0.1%;肉類總產量8908.2噸,增長21.8%;牛奶產量692.4噸,下降28.5%;禽蛋產量3897.7噸,下降9.5%;蠶繭產量1667.6噸,與上年持平。

第二產業

2013年末,沁水縣規模以上工業企業達30家,共完成增加值66.3億元,增長23.0%;其中,煤炭行業增加值41.3億元,增長25.3%;煤層氣行業增加值22.5億元,增長21.2%。共完成總產值100.2億元,增長6.0%;實現利稅23.2億元,下降16.7%;其中煤炭行業總產值53.2億元,實現利稅11.6億元;煤層氣行業總產值35.2億元,實現利稅9.9億元。共完成銷售產值97.3億元,增長15.7%;實現利潤14.1億元,下降29.3%;上交稅金14.5億元,下降20.1%。

截至2013年末,沁水縣具有資質等級的建築業企業13家,比上年增加2家,共完成建築業總產值2.9億元,增長26.2%;其中,建築工程、安裝工程和其他工程分別完成1.7億元、0.4億元和0.8億元。簽訂契約額3.3億元,增長16.3%;其中新簽契約額2.5億元,增長12.7%。建築施工面積達到7.1萬平方米,減少9.1%;房屋建築竣工面積完成6.7萬平方米,增長6.4%;房屋竣工價值完成0.8億元,增長52.2%。

第三產業

2013年,沁水縣社會消費品零售總額17.2億元,增長14%。其中,城鎮消費11.8億元,增長14.8%;鄉村消費5.3億元,增長12.2%。分行業看,批發業零售額0.3億元,增長53.7%;零售業零售額14.1億元,增長11.9%;住宿業零售額0.2億元,降低16.6%;餐飲業零售額2.4億元,增長28.2%。在限額以上商品零售額中,糧油食品飲料菸酒類、服裝鞋帽針紡織品類和日用品類分別實現零售額8333萬元、7404.2萬元和1740萬元,同比分別增長31.3%、53.9%和8.6%;金銀珠寶類實現零售額104萬元,同比增長97.1%;建築裝潢類、家具類同比分別增長25.1%、10.4%。

交通運輸

截至2011年,沁水縣境內公路有省道3條123公里,縣道11條271.9公里,鄉道44條431公里,通村水泥(油)路235條480公里。2001年,全縣通車總里程1328公里,是建國初的23.6倍,是改革開放前1978年的3.5倍。各種運輸車輛4281輛,是1978年的25.3倍。鐵路有侯月線從境內通過,途經龍港、鄭莊、端氏、嘉峰4個鎮,長69公里。

社會事業

教育事業

截至2013年末,沁水縣共有各級各類學校110所,其中,國中16所,高中3所,職業中學1所,國小68所,特殊教育學校1所,幼稚園21所。全年在校學生29368人,當年招生8246人,畢業8534人。

科技事業

2013年,沁水縣全年積極爭取到了省級科技項目4項,其中“蜜蜂高產高效標準化飼養技術推廣”項目列入山西省農村技術承包產業化“百千萬”標桿項目,“太行黑山羊種群繁育生物工程技術套用”項目列入成果推廣項目;爭取到了市級科技項目22項,其中山西嘉沁農業有限公司和中寶生物科技有限公司被列為重點支持項目;組織縣級科技計畫項目63項,重點支持楓彩苗木基地建設項目、大象農牧集團肉雞產業化項目、山西博大靈芝北蟲草加工等科技項目10項;截止2013年底全縣共有省級高新技術企業2個,省級民營科技企業5個,市級工程技術中心2個。全年共完成專利申請量95件,同比增長40%。

衛生事業

截至2013年末,沁水縣共有各級醫療衛生機構322個,醫院和衛生院床位671張,衛生專業技術人員738人,每千人擁有病床3.13張,每千人擁有醫生數3.44人。新型農村合作醫療參合率99.43%,村衛生室覆蓋率100%,縣鄉村三級醫療機構達標率100%。

文體事業

截至2013年,沁水縣共有民眾文化館1個,公共圖書館1個,文史博物館1個,宣傳文化中心1個,老年活動中心1個,青少年活動中心1個,縣級劇團2個,電影發行放映公司1個,鄉鎮綜合文化站14個;全縣共有農村電影放映隊14支,業餘文藝演出團體30餘支;全縣共有國家級非物質文化遺產項目3項,省級項目7項,市級18項,縣級40項。

2013年,沁水縣共舉辦各類文體活動50餘場次,舉辦春節、元宵節社會文化活動9項、“2013年消夏文藝晚會”等大型文體活動10餘場次;赴市參加“煤運杯”晉城市第二屆“紫薇獎”八音會擂台賽,第二屆“紫薇獎”廣場秧歌舞大賽,“活力晉城”舞龍舞獅比賽,晉城市第五屆運動會等文體活動10餘場次;組織舉辦全縣首屆圍棋大賽,迎“五一”象棋比賽,全民健身日系列活動等縣級體育賽事10餘項次;全年組織農村公益電影放映3722場,組織“百姓文化大舞台”鄉村文化展演活動251場,組織送戲下鄉730場。

旅遊景區

沁水縣有河頭村漢墓群、武安村戰國古寨、東峪村北齊石刻造像、玉溪村唐代古塔、竇莊村宋代竇將軍墓、郭南村元代崔府君廟以及明清建築柳氏民居、湘峪古城、上閣古民居、竇莊夫人城等名勝古蹟。

柳氏民居

柳氏民居,位於沁水縣城西南25公里處歷山腳下的土沃鄉西文興村,為省級重點文物保護單位。主要保護對象為明清建築及唐末至清代以來的古建築群、木雕石刻、名人碑文、書畫工藝、壁畫、皇賜金匾、石器雕物等。

柳氏民居,原為河東解州鎮(今運城永濟縣解州鎮)唐代著名文學家、哲學家、散文家、史稱“永州司馬”的柳宗元後裔的宅第。1942年,在沁南抗日縣政府領導下,西文興村的世襲柳府始變為民宅至今,故稱為柳氏民居。

歷山自然風景區

歷山,位於山西省南端沁水、垣曲、翼城三縣交界處,面積 150平方公里,為國家級自然保護區。歷山是華北面積最大、保存最完整的原始森林風景區,素有“五絕、十勝、百景”之稱,被譽為“天然大公園”。

舜王坪是歷山主峰,傳說為舜帝躬耕之處,山頂有四千餘畝的高山草甸,主要景點有南天門、斬龍台、龍翻訕、舜王廟、犁溝、石猴觀海等景點。

西峽景區距下川村1公里。全長5公里,最窄處3米許。舜王"刀劈一線天,高山湖泊變桑田"的傳說即源於此。此外還有天石、樓坎、試刀石等景觀。

三都古城

“湘峪古堡”位於沁水縣東南58公里處的鄭村鎮境內的湘峪村。南距皇城相府6公里,西距趙樹理故居5公里,背山臨河。湘峪村因明朝戶部尚書孫居湘(萬曆20年進士)、御史都堂孫可湘、四部首司孫鼎湘三兄弟同朝為官而聞名.其古堡歷史上民間俗稱“三都堂”。

“湘峪古堡”建成於崇禎七年(1634),至今已有374年的歷史,是一座典型的防禦性城堡,占地面積3.25萬平方米。

郭壁古鎮

郭壁古鎮距山西省沁水縣東部的沁河西岸,西距沁水縣城50餘公里,東距晉城40餘公里,隸屬嘉峰鎮。古代,這裡曾是沁河渡口之一。由於村子地處灘涂戈壁,故名郭壁。

趙樹理故居

趙樹理故居,位於山西省沁水縣加豐鎮尉遲村。故居記憶體有趙樹理生前書籍、柳制箱、皮箱和生活用品等遺物。

著名人物

劉東星,明隆慶進士,累升湖廣左布政使,與明朝著名思想家李贄私交甚厚。

孫居相(?-1634),萬曆二十年(1592)進士,累升兵部右侍郎。

孫鼎相,歷官吏部郎中、副都御史、湖廣巡撫,亦有名於東林中。

張銓(?-1621),萬曆三十二年(1604)進士。歷御史、江西巡按。死後被贈大理卿,再贈兵部尚書,謚忠烈。

張鳳儀,明末著名抗清女英雄。

張五典,歷官南京大理卿。卒,贈太子太保。

賈景德(1880-1960),清朝進士。曾任山西都督府秘書監、山西省政務廳廳長、正太鐵路局局長、山西綏靖公署秘書長。1942年後任國民黨政府銓敘部部長、考試院副院長、行政院副院長、行政院秘書長。到台灣後,任台灣“考試院”院長“總統府”資政。

趙樹理(1906-1970),作家。著有長篇小說《李家莊變遷》、《三里灣》,中篇小說《李有才板話》,短篇小說《小二黑結婚》、《鍛鍊鍛鍊》。趙樹理創立中國著名文學流派“山藥蛋派”。