介紹

山地地震勘探早在20世紀70年就開始了探索,其發展歷程大致可分為:沿溝偵察、攻關探索、攻關突破三個階段。

沿溝偵察階段:20世紀90年代以前,沿山溝做少量地震測線,主要採用小噸位震源、淺井組合、坑炮激發等方法,初步認識了山地勘探的複雜性、艱巨性。

攻關探索階段:20世紀90年代初分別在準噶爾盆地、塔里木盆地、酒泉盆地、吐哈盆地等進行了攻關。採用直測線、深井與淺井相結合的方法,了解構造帶的基本輪廓。

攻關突破階段:經過近十餘年的努力,獲得了山地地震勘探的重大突破,在塔里木盆地庫車山前帶、酒泉盆地窟窿山地區油氣勘探有了重大突破,初步形成了獨具特色的山地地震勘探技術,為我國西部石油勘探與開發奠定了良好的基礎。

初步形成的山地物探配套技術系列包括:山地地震採集、數據處理、資料解釋和非地震技術。

山地地震採集技術:基於地質模型的採集方法設計;基於衛星遙感數據體的施工設計;規則與不規則三維觀測系統的聯合套用;多種震源聯合激發技術;綜合表層建模與多種靜校正方法套用;配套的裝備保障等。

山地地震處理技術系列:地表一致性處理及子波整形技術;疊前多域聯合去噪技術;採集和處理相結合的配套靜校正技術;精細的速度分析技術;處理解釋相結合的偏移成像技術等。

山地地震解釋技術系列:地震與非地震聯合解釋技術;綜合解釋建模技術;層位綜合標定技術;構造分析評價技術;速度分析及成圖技術;複雜山地全三維地震解釋技術等。

山地非地震技術系列:光束法數據體重力地形校正技術;重、磁、地震聯合處理解釋技術;電磁場傳輸函式向上延拓技術;電磁連續及層狀介質反演技術;電磁擬地震反演技術;地震、非地震綜合建模聯合反演、電磁二維約束反演技術等。

目前塔里木盆地庫車坳陷山地地震勘探技術基本成熟;準噶爾盆地南緣、吐哈盆地火焰山地區、酒泉盆地窟窿山等地區地震攻關初見成效。塔里木盆地塔西南及柴達木盆地英雄嶺地區山地地震勘探技術還不能滿足構造解釋的需要;還有一些山地區域地震工作很少,因此山地地震勘探技術發展任重道遠,需要繼續深入研究和發展新方法。

技術難點

山地地震勘探具有一般地震勘探不可比擬的特點,主要突出在“山”字上,由於山區地形陡險,植被發育,無法大規模機械化施工,所有的生產裝備和生活物資全靠人力運輸,對地震勘探產生較大的影響,就其技術難點主要有以下幾個方面。

(一)震源與周圍介質的匹配偶合差

地震子波的波形和振幅主要取決於激發岩性的各個參數,如速度、彈性常數、孔穴半徑等,即震源與周圍介質的耦合匹配程度如何,決定了震源的能量轉化率,次生干擾的程度及地震子波的質量。而山區表層岩性變化大,所以要針對不同岩性進行激發因素的研究。

(二)各種干擾噪音嚴重

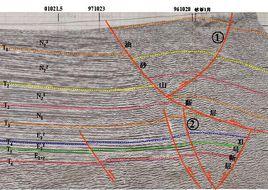

干擾可分為環境干擾和激發後的伴生與次生干擾(圖6—4—2)。(1)環境干擾主要有由於風沙撞擊檢波器造成的高頻連續脈衝干擾,有風吹動大小線以及採集站產生的頻率不穩定脈衝干擾,還有草動的“塊”狀高頻噪音,檢波器與大地未耦合好而產生的干擾、人文干擾、天地電干擾等等,其中以地表的風吹草動而產生的環境干擾對資料的影響較大,野外主要針對該干擾進行壓制。(2)激發後的伴生和次生干擾,這類干擾能量較強是影響資料信噪比的主要因素,主要有面波、表層多次波、聲波以及由於各種地表和地麵條件產生的次生干擾,這些干擾對資料影響程度不同,如在山東膠萊以面波干擾嚴重,在新疆和陝北地區以次生干擾嚴重,要針對主要矛盾進行壓制。

(三)目的層有效反射波能量弱

主要由幾方面造成:(1)由於表層結構複雜造成了地震波的能量沿著岩石迅速在表層傳播開,而地震波能量難以下傳,如岩石出露區;(2)由於表層的浮土、黃土、礫石等大地對地震波的吸收與衰減,如黃土塬地區;(3)由於目的層複雜的構造形態造成了地震波無法接收到該層的有效反射,如山前破碎帶;(4)由於地下目的層間無較大的波阻抗差,接收不到明顯的反射波;(5)由於受地表地形、岩性的限制,如礫石區等無法打到最佳激發岩性中,使產生的地震波下傳能量弱,幾乎看不到有效波的影子。

(四)反射波畸變

主要由以下幾點產生:(1)檢波器與大地耦合差,而產生的波形畸變;(2)由於地形起伏較大,檢波器組合無法正常埋置和地下目的層傾角較大而產生檢波器之間時差大,使有效反射波產生畸變;(3)由於地下反射波的多次反射而造成的畸變。

(五)地震資料一致性差

由於地形、地表地質條件的差異,如在山頂和山溝中激發、接收,地震子波不一致,地震波能量不一致,所以必須進行地表一致性校正。

山地地震技術現狀

通過多年的攻關,已經初步形成了適應性較強的山地地震數據採集技術,研製開發了一批適用性強的山地勘探裝備,同時在山地噪聲形成機理研究及壓制、山地近地表模型研究及靜校正、起伏地表區複雜構造成像等方面取得了顯著進步。

適應山地的數據採集技術

1)多種震源聯合採集技術

針對不同的地表條件應選擇不同類型的震源。山前帶有山地、丘陵、戈壁等多種地表類型,應分段選用不同的激發源,在陡立的山地採用輕便山地鑽;在平坦礫石區採用可控震源激發;在起伏山地礫石區採用礫石鑽機。

2)基於模型的觀測系統設計技術

在山地勘探設計過程中,基於地下複雜構造的模型正演可以估算複雜構造成像所需要的炮檢距和方位角範圍。確定設計是否會產生空白區,是否可以接收到來自複雜反射界面的波場,可以保證在觀測時能夠採集到地下所有有效反射信號,從而指導數據採集。

物理模型研究認為雙邊放炮、長排列是高陡構造的最佳觀測方式;利用模型正演技術可以選擇最佳觀測範圍。

3)根據有效波的空間分布選擇排列長度

利用試驗單炮資料觀察分析有效波的分布,確定適當的排列長度。

4)利用衛星遙感輔助採集設計技術

利用衛星遙感數據選線布點。在二維勘探中對每一條測線都要進行詳細的踏勘,繪製表層地質剖面和測線兩側地形、地物圖,在基本保證直線施工的情況下,選擇合適的測線位置和炮點位置。

在三維地震勘探中,衛星遙感不僅可以幫助設計人員在室內進行觀測系統設計,而且可以劃分出不同的地表結構,為試驗點選擇、表層調查控制點布設、施工組織等提供重要的依據,對提高工作效率和質量發揮了重要作用。

5)混合式三維觀測系統設計技術

由於山地地表條件複雜,一個三維工區往往涉及多種地表類型,單一的規則觀測系統或不規則觀測系統都不適用。以往規則觀測系統對炮點和檢波點的偏移都有限制。實際上三維地震勘探對炮點和檢波點布設的要求要比二維靈活得多。在二維勘探中炮點和檢波點的偏移會造成反射點的離散,而在三維勘探中只要反射點落在勘探目標區內即可,基本不存在反射點離散問題,所應考慮的主要問題是面元內要具有一定的覆蓋次數。因此採用規則與不規則混合式三維觀測系統是解決複雜地表勘探的有效方法。

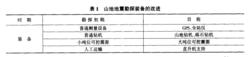

山地地震勘探裝備改進

近年來為適應山地勘探的需要,山地地震勘探裝備有了較大的變化(表1)。目前山地裴備的套用突破了勘探禁區,為山地地震資料品質的提高奠定了基礎。

山地地震勘探技術

山地地震勘探技術山地噪聲形成機理研究及壓制技術

1)地表的不均勻性形成散射干擾

在山地地震勘探中,除一般的規則噪聲以外,最為嚴重的是散射干擾,這是由於地表的不均勻性形成的干擾。它們是激發源附近各種地面障礙物(山體、溝、懸崖、小山包、小沙丘、風蝕地貌等)以及近地表岩性不均勻性造成的,是由反射波、面波或各種折射波激發而形成的二次散射。

2)利用視速度上的差異壓制干擾

利用有效波與散射干擾在視速度上的差異來有效壓制干擾,主要技術措施f一x域預測濾波、Radon變換、相干加強、疊前正交分解、KL變換、矢量分解及中值濾波等。

3)利用有效波的傳播規律和波形差異壓制干擾

隨傳播時間的增大信號,有效波能量逐漸減小、主頻逐漸降低,而干擾波不遵循這些規律。在波形上地震信號與噪聲在時間域或其變換域內也有差異,可利用這些差異壓制干擾。

4)採集和處理相結合壓制干擾

在山地,散射干擾來自各個方向。在數據處理時,利用於擾波和反射波之間的視速度、頻率和振幅等方面的差異壓制沿測線方向的干擾比較有效,但對來自側面的散射干擾就無能為力。針對這種情況,野外採集時在垂直測線方向加大檢波器組合基距,在資料處理中,動、靜校正後進行多道或多炮組合,這樣就可以壓制各個方向的散射干擾。另外,寬線採集、三維採集可以更有效地壓制各個方向的散射干擾。

山地近地表模型研究及靜校正技術

在西部地區的油氣勘探中,由於地表結構複雜,又無穩定的折射界面,精確的地表結構調查和模型建立非常困難。近幾年在西部複雜地區的地震勘探中,針對不同的地表隋況,提出了一些相應的靜校正解決方案,形成了較為實用的靜校正技術,並見到了較好的套用效果。

通過對地表模型的建立、基準面的選取和靜校正量的計算等問題的深入分析與研究,結合目前的資料處理技術,提出了解決複雜地表區靜校正問題的具體方案。在複雜山地地區不再採用浮動基準面,而使用統一的水平基準面;在高速頂界面起伏較大的地區,引人了“中間參考面”的概念;用先驗信息約束初至折射靜校正,這些新思路、新方法的提出為複雜山地的靜校正問題的解決提供了切實可行的方案。

1)地表模型的建立

根據工區的實際特點,採用了多種方法進行表層調查。除常用的小折射和微測井調查方法外,還採用了深井微測井、露頭微測井、黃土山速度調查、淺層地震調查和非地震調查等方法。

(1)地表地質調查。逐點調查全線每個炮點的位置、表層岩性、黃土的厚度、測線周圍的地貌等。根據調查結果繪出地質露頭圖。

(2)小折射和常規微測井調查。在地形比較平坦、低降速層不太厚的地段,採用小折射方法進行調查;在地形有起伏,但低降速層不太厚的地段採用微測井調查。

(3)深井微測井調查。在表層低降速帶較厚的地區加大微測井深度,以高速層頂界面的位置來確定井深,保證鑽人高速層內。在塔西南巨厚黃土覆蓋區微測井最深達532m。

(4)淺層地震反射。在低降速層較厚的情況下結合深井微測井和淺層反射資料,可查明區內沿測線表層低降速帶厚度、速度的分布特徵及變化情況。

(5)露頭微測井。在沖溝內的陡崖上,精確測量坐標、高程和斜坡的角度,採用陡崖中鑽孔放炮,陡崖上接收的方式進行露頭微測井調查,確定高速層的速度以及各條溝之間高速層是否連續和一致。

(6)露頭高速頂高程調查。為搞清高速頂的變化規律,可沿沖溝進行露頭調查,繪製高速層頂界面高程剖面。

(7)非地震調查。非地震調查方法包括:高密度電阻率法、電導率成像法、垂直電磁剖面法。

(8)初至波反演地表模型。目前利用初至波反演地表模型的方法很多。根據近地表模型的不同假設,有層狀模型和連續介質模型的反演方法以及適應複雜模型的層析反演方法。還提出了合成延遲時法和利用地表初始模型約束反演的方法。

2)基準面選取

複雜地表區一般地表起伏較大,首先要考慮的是如何選擇靜校正的基準面。目前有兩種選擇方法,即水平基準面和近地表的圓滑面。靜校正一般都只做垂直方向的時差校正,不考慮地震波傳播方向。近地表的圓滑面在靜校正量較小時問題不大,但當校正量較大時,它將影響靜校正精度和反射波雙曲線的性質,由此產生的影響不可忽略。

通過理論計算,地表起伏大的地區不宜採用起伏的圓滑面為基準面,而應選擇一個水平面作為計算靜校正量的基準面。為了避免因靜校正造成的淺層資料的丟失,這一基準面的高程應大於或等於工區內最高的高程。為了避免靜校正量較大造成的影響,在資料處理中套用靜校正時,在CMP道集內把校正量分解為高低頻兩部分,在疊加之前只使用高頻分量。

3)靜校正量計算

替換速度應是接近高速層平均速度的常速,在局部地段它不一定等於高速層的速度,因此應當考慮高速頂界面的起伏對靜校正的影響。

為此提出“中間參考面”的解決方案。可在高速層頂界面的下面,設定一個平緩的圓滑面,先剝去這個面以上的地層,然後再用一個替換速度校正到統一的水平基準面。這個平緩而圓滑的面就稱作“中間參考面”。在實際工作中“中間參考面”的確定應根據實際情況通過試驗來選取。

起伏地表區複雜構造成像技術

在山地成像方面主要採用以下兩種技術。

1)層位控制法建立速度模型

層位控制法是20世紀90年代初自主開發的一種實用、簡單且精度高的速度場建立技術,其基本思路是首先給出以大套T控制層位為基礎的初始地下模型,套用模型疊代法計算目的層上覆各地層的層速度,對計算得到的層速度進行平滑,作為建模的速度參數,經過模型的多次疊代得到最終速度場。

在老地層裸露的山體部位,儘管構造複雜,反射層傾角大,但同一層的層速度和密度應基本相同。對於這種地區,應利用鑽井的聲波資料和VSP提供層速度參數,以地震偏移剖面作為構造模型建立綜合速度模型,然後求出平均速度和均方根速度,用於資料處理和解釋。

2)從地表開始偏移

從地表開始偏移是通過目前廣泛採用的零速層法來實現的,這種方法在地表傾角不大或填充速度等於目的層的偏移速度時能得到準確的歸位,如不能滿足這些條件將會產生誤差,要解決這一問題應該從地表開始疊前深度偏移。

山地地震勘探效果

1.塔里木庫車克拉2構造山地三維地震

克拉2山地三維地震勘探獲得了高品質的地震資料,在三維地震時間剖面上氣水界面的平點清晰,結合水平切片可確定氣水界面平面上的分布。該區上交天然氣探明儲量約2800×10 m³。

2.塔里木庫車迪那構造山地三維地震勘探

迪那山地三維工區地表複雜,地勢西北高東南低;海拔在1060~2400m,最大相對高差約1300m。通過觀測系統最佳化設計、激發參數最佳化選擇、三維靜校正方法研究、衛星遙感數據輔助設計等措施,使迪那山地三維地震勘探獲得了良好的剖面效果。

3.塔里木庫車卻勒1山地三維地震勘探

該區針對資料信噪比低的地段,通過加密炮和變觀的方式提高資料的信噪比,並建立了較為準確的三維靜校正庫,獲得了較好的剖面效果。

4.酒泉盆地窟窿山地區山地地震勘探

窟窿山地區從2000年開始在窟窿山構造進行二維彎線及寬線地震攻關,2002年分別在金海子、青頭山開展了三維地震採集,並在窟窿山構造上進行山地三維攻關,資料品質得到改善,目前疊前深度偏移攻關工作仍在繼續。