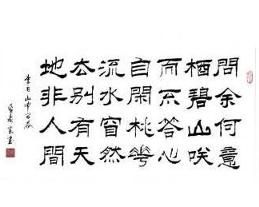

譯文

詞句注釋

⑴余:我,詩人自指。何意:一作“何事”。棲:居住。碧山:山名,在湖北省安陸市內,山下桃花洞是李白讀書處。一說碧山指山色的青翠蒼綠。

⑵自閒:悠閒自得。閒:安然,泰然。三國魏曹植《雜詩》之五:“烈士多悲心,小人媮自閒。”

⑶“桃花”句:晉陶淵明《桃花源記》載,東晉時,武陵有一漁人在溪中捕魚。忽進桃花林,林盡處有山。山有小口。從山口進去,遇一與外界隔絕的桃花源,裡邊的人過著安居樂業的生活。此句暗用其事。窅(yǎo)然:指幽深遙遠的樣子。《莊子·知北游》:“夫道,窅然難言哉!將為汝言其崖略。”

⑷別有天地:另有一種境界。別:另外。唐段成式《酉陽雜俎·諾皋記下》:“抑知厚地之下,別有天地也。”非人間:不是人間,這裡指詩人的隱居生活。

白話譯文

有人問我為什麼隱居在碧山。我微笑不答,心境自在悠閒。

桃花盛開,流水杳然遠去。這裡別有一番天地,豈是人間!

創作背景

李白曾經多次隱居山林。他在少年時代,和逸人東嚴子隱居岷山。出川以後,從唐玄宗開元十五年(727年)開始,李白在安陸(今屬湖北)居住十年,曾隱居碧山桃花岩。此詩當作於李白在碧山桃花岩隱居時期。

作品鑑賞

文學賞析

這是一首詩意淡遠的七言絕句,以問答形式並暗用典故抒發了作者隱居生活的自在天然的情趣,也體現了作者的矛盾心理。

第一聯:“問余何意棲碧山,笑而不答心自閒。”前句起得突兀,後句接得迷離。這首詩的詩題一作《山中答俗人》,那么“問”的主語即所謂“俗人”。詩以提問的形式領起,突出題旨,以喚起讀者的注意。當人們正要傾聽答案時,詩人筆鋒卻故意一晃,“笑而不答”。俗人的疑問,就是李白為何要隱居。可是他的隱居,卻實在不容易說得那么清楚,使得俗人能夠明白;而且這樣的事,對俗人不便說,也無必要說起,所以他就“笑而不答。”李白所以隱居,是有意造就聲譽,好取得有力的人的推薦,更便捷地走上仕宦的道路。他真誠地愛好自由自在的隱居生活。他的隱居,可不是遁世,而是想要等待時機到來,就做一番“濟蒼生”、“安社稷”的事業。及到功業既成,就飄然引退,“與陶朱、留侯,浮五湖,戲滄州”(李白《代壽山答孟少府移文書》)。李白隱居的思想是這樣複雜而且充滿矛盾,他難以跟俗人說明白。這裡“笑”字值得玩味,它不僅表現出詩人喜悅而矜持的神態,造成了輕鬆愉快的氣氛;而且這“笑而不答”,還帶有幾分神秘的色彩,造成懸念,以誘發讀者思索的興味。“心自閒”三個字,既是山居心境的寫照,更表明這“何意棲碧山”的問題,對於詩人來說,既不覺得新鮮,也不感到困惑,只不過是“悠然心會,妙處難與君說”(張孝祥《念奴嬌·過洞庭》)罷了。第二句接得迷離,妙在不答,使詩增添了變幻曲折,有搖曳生姿、引人入勝的魅力。“笑而不答心自閒”,李白此時的心情是很安閒的,神態有些悠然自得。

第二聯:“桃花流水窅然去,別有天地非人間。”這是寫“碧山”之景,其實也就是“何意棲碧山”的答案。這種“不答”而答、似斷實連的結構,加深了詩的韻味。這兩句用陶淵明《桃花源記》的典故。詩雖寫花隨溪水,窅然遠逝的景色,卻無一點“流水落花春去也”的衰颯情調,而是把它當作令人神往的美來渲染、來讚嘆。因為上面寫的“笑而不答”的神態,以及末句的議論都流露出這種感情。“山花如繡頰”(李白《夜下征虜亭》)固然是美的,桃花隨流水也是美的,它們都是依照自然的法則,在榮盛和消逝之中顯示出不同的美,這不同的美卻具有一個共同點——即“天然”二字。這種美學觀點反映了詩人酷愛自由、天真開朗的性格。“別有天地非人間”,其言外之意是,碧山桃花源別有天地,妙趣無窮,他就愛在這山中隱居。詩人在前面對俗人的疑問“笑而不答”’在這裡才作出了巧妙的回答。“碧山”之中這種沒有名利,又不冷落荒涼的環境,充滿著天然、寧靜之美的“天地”,不是“人間”所能比。而“人間”究竟怎樣,詩人沒有明說。只要讀者了解當時黑暗的現實和李白的不幸遭遇,詩人“棲碧山”、愛“碧山”便不難理解了。這裡隱含了詩人心中許許多多的傷和恨。所以,這首詩並不完全是抒寫李白超脫現實的閒適心情。詩中用一“閒”字,就是要暗示出“碧山”之“美”,並以此與“人間”形成鮮明的對比。因而詩在風格上有一種“寓莊於諧”的味道,不過這並非“超脫”。憤世嫉俗與樂觀浪漫往往能奇妙地統一在他的作品之中,體現出矛盾的對立統一。

這首詩完全是口頭語,很樸素,像行雲流水似的,流暢自然,渾然天成。如李白所說:“清水出芙蓉,天然去雕飾”。全詩雖然只有四句二十八字,但是有問、有答,有敘述、有描繪、有議論。詩境似近而實遠,詩情似淡而實濃。用筆有虛有實,實處的描寫形象可感,虛處的用筆一觸即止,虛實對比,蘊意幽邃。明代李東陽曾說:“詩貴意,意貴遠不貴近,貴淡不貴濃;濃而近者易識,淡而遠者難知。如……李太白‘桃花流水窅然去,別有天地非人間’,……皆淡而愈濃,近而愈遠,可與知者道,難與俗人言。”詩押平聲韻,採用不拘格律的古絕形式,顯得質樸自然,悠然舒緩,有助於傳達出詩的情韻。後兩句意境甚美,構思很巧妙,更使全詩為之增色。

名家點評

《誠齋詩話》:

“問余何意棲碧山……”,又“相隨遙遙訪赤城,三十六曲水回縈。一溪初入千花明,萬壑度盡松風聲”,此李太白詩體也。

《麓堂詩話》:

詩貴意,意貴遠不貴近,貴淡不貴濃;濃而近者易識,淡時遠者難知。如杜子美“鉤簾宿鷺起,丸藥流鶯囀”、“不通姓字祖豪甚,指點銀瓶索酒嘗”、“銜泥點涴琴書內,更接飛蟲打著人”,李太白“桃花流水杳然去,別有天地非人間”,王摩詰“返景入深林,復照青苔上”,皆淡而愈濃,近而愈遠,可與知者道,難與俗人言。

《唐詩選脈會通評林》:

周珽曰:隨心趁口,不經思維,蒼詞古意,自成天籟。非謫仙人何得此不食煙火語!

《唐詩摘鈔》:

此絕句中拗體,三、四隻當“心自閒”三字註腳,究竟不曾答其所以。棲山原非本懷,然難為俗人道,故立言如此。

《古唐詩合解》:

此詩信手拈來,字字入化,無段落可尋,特可會其意,而不可拘其辭也。

《而庵說唐詩》:

此詩純是化機。白作此詩,如世尊拈花;人讀此詩,當如迦葉微笑。不可說,亦不必說。

《唐宋詩醇》:

自是君身有仙骨,世人那得知其故。許顗曰:賀知章呼太白為“謫仙人”,余觀此詩信之矣。

《雨村詩話》:

李詩本陶淵明,杜詩本庾子山,余嘗持此論,而人多疑之。杜本庾,信矣;李與陶,似絕不相近。不知善讀古人書,在觀其神與氣之間,不在區區形跡也,如“問余何事棲碧山……”,豈非《桃源記》拓本乎?

《湘綺樓說詩》:

“為政心閒物自閒,朝看飛鳥暮飛還。寄書河上神明宰,羨爾城頭姑射山”,此篇超妙,為絕句上乘。所謂“羚羊掛角,不著一字”者也。欲知其超,但看太白詩“問余何事棲碧山”一首,世所謂仙才者,與此相比,覺李詩有意作態,不免村氣。李選字皆妍麗,此則拉雜,如“神明宰”等字,比之“桃花流水”等字雅俗相遠,而俗者反雅,雅者反俗,何耶?

作者簡介

李白像

李白像李白(701~762),字太白,號青蓮居士。是屈原之後最具個性特色、最偉大的浪漫主義詩人。有“詩仙”之美譽,與杜甫並稱“李杜”。其詩以抒情為主,表現出蔑視權貴的傲岸精神,對人民疾苦表示同情,又善於描繪自然景色,表達對祖國山河的熱愛。詩風雄奇豪放,想像豐富,語言流轉自然,音律和諧多變,善於從民間文藝和神話傳說中吸取營養和素材,構成其特有的瑰瑋絢爛的色彩,達到盛唐詩歌藝術的巔峰。存世詩文千餘篇,有《李太白集》30卷。

作者介紹

李白(701年2月28日—762),字太白,號青蓮居士。中國唐朝詩人,有“詩仙”之稱,是偉大的浪漫主義詩人。漢族,祖籍隴西郡成紀縣(今甘肅省平涼市靜寧縣南),出生於蜀郡綿州昌隆縣(今四川省江油市青蓮鄉),一說生於西域碎葉(今吉爾吉斯斯坦托克馬克)。逝世於安徽當塗縣。其父李客,夫人有許氏、劉氏等四位,育二子(伯禽、天然)一女(平陽)。自稱與李唐皇室同宗,祖籍隴西成紀(今甘肅天水)。

少年時居住在四川,讀書學道。二十五歲出川遠遊,先後居住在安陸、魯郡。在此期間曾西入長安,求取功名,卻失意東歸;後來奉詔入京,供奉翰林。不久因受讒言出京,漫遊各地。安史之亂起,為了平叛,加入永王李軍幕僚;後來永王為唐肅宗所殺,因受牽連而被流放夜郎。遇赦東歸,投奔族叔當塗(今屬安徽)縣令李陽冰,不久病逝。他因寫詩而聞名,為當時的人們所激賞,稱讚他的詩可以“泣鬼神”。他以富於浪漫主義色彩的詩歌反映現實,描寫山川,抒發壯志,吟詠豪情,因而成為光照古今的偉大詩人。

李白生活在唐代極盛時期,具有“濟蒼生”、“安黎元”的進步理想,畢生為實現這一理想而奮鬥。他的大量詩篇,既反映了那個時代的繁榮氣象,也揭露和批判了統治集團的荒淫和腐敗,表現出蔑視權貴,反抗傳統束縛,追求自由和理想的積極精神。在藝術上,他的詩想像新奇,構思奇特,感情強烈,意境奇偉瑰麗,語言清新明快,氣勢雄渾瑰麗,風格豪邁瀟灑,形成豪放、超邁的藝術風格,達到了我國古代積極浪漫主義詩歌藝術的高峰。存世詩文千餘篇,代表作有《蜀道難》、《行路難》、《夢遊天姥吟留別》、《將進酒》等詩篇。有《李太白集》傳世。公元762年病卒,享年61歲。其墓在安徽當塗,四川江油、湖北安陸有紀念館。