清潔級ICR小鼠(封閉群)

清潔級ICR小鼠(封閉群)封閉群動物(Closed colony animals)是指引種於某親本或同源親本的動物,讓其不以近交形式,也不與群外動物雜交而繁衍的動物群,目的是要求整個群體儘量防止近親交配而保持著遺傳變異,也就是說既保持群體的一般特性,又保持動物的雜合性。

至於個體間差異的程度因引種來源的不同而有不同,如引種於一般雜種,則個體間差異就大;如果引種於有近交歷史的動物,則個體間差異就小。概述

ZCLA長爪沙鼠封閉群生物學研究

ZCLA長爪沙鼠封閉群生物學研究封閉群是指一個種群在五年以上不從外部引進新種,僅在固定場所的一定群體中保持繁殖的動物群。由於封閉群體本身的特點,加上客觀上具有各種各樣的相似存在形式,就使封閉群這個概念很混亂。有人叫“非近交群”(Non-inbred colony),有人叫“非近交系”或“非近交品系”(Nou-inbred),甚至有人叫“遠交系”、“遠交株”或“遠交動物”(Outbred animals)。實際上這些叫法並不是指真正的“封閉群”,而只是通常供應使用的、保持於各種飼養系統的非近交群體而已。特別是“遠交”一詞很容易使人理解為遺傳學上的“異系交配”。

因為“遠交”在遺傳學上是指遺傳上不相關的動物、植物的雜交,或沒有相近親緣關係的不同家系的兩個個體的交配,甚至把不同特種、不同變種的交配都看作是異系交配。而實驗動物的封閉群,其個體之間並不是沒有親緣關係,甚至是很親近的或有一定的近交。所以封閉群不應叫成上述這些名稱,它們之間更不能劃等號。

特點

澄江動物群-動物資料

澄江動物群-動物資料常見的封閉群動物有,昆明種小鼠、LACA小鼠、Wistar大鼠、NIH小鼠、 青紫蘭兔、紐西蘭兔等,尤其是中國昆明種小鼠,目前是使用最多的動物,其祖先可能是Swiss小鼠,1946年從印度引進中國昆明,以後又分送中國各地,因此得名“昆明種小鼠”,而且已經為該動物的名稱註冊。

分類

澄江動物群產地

澄江動物群產地1.來源於近交系的繁殖群及其子代,不用兄弟姐妹交配方式保種進行生產的實驗動物。

2.來源於非近交系,不是以培育近交係為目的而生產的實驗動物群。

如系來源於近交系的封閉群,雖然對繁殖群的的大小不作特殊規定,但應採取在群體內不產生隔離狀態的方法繁殖。

如系來源於非近交系的封閉群,應經常保持“群體的有效大小”,一般為50隻以上,同樣應採取群內不產生隔離狀態的方法繁殖。

上述兩種封閉群,除了在選擇時應考慮繁殖力外,均不採用特殊的淘汰方法進行選種。

培育方法

封閉群動物的培育方法較為簡單,只要不引進新品種,讓其自行繁殖就可以,當然要避免近親繁殖。但是長期保持一個封閉群就必須要控制各種條件,採取一定的措施。

保持封閉群的主要目的的是為了減少群體內的遺傳變異,使整個群體的性狀、特徵能持續穩定不變,而且不產生性質不同(變異)的個體或小群體。培育時應注意下列規則:

(一)群體封閉後應維持五年以上

|

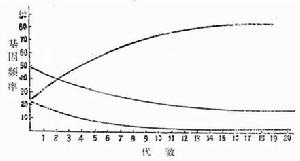

| 圖1—不同繁殖率基因型個體的基因型頻率變化:在A/A為35% A/a為5%,a/a為25%的群體中a/a的繁殖率為A/A和A/a的1/2時 各基因型頻率的變化。 |

(二)防止產生群體內的隔離狀態

封閉群體,不要在隔離狀態下進行繁殖(交配)。上面所講的是隨機交配時的情況。如果交配不隨機(如一封閉群隔離飼養,每處的雌雄只數都不多),而是兄弟姐妹之間交配,則該封閉群就會分化為許多近交系,從而使該群體的基因型結構發生變化,結果不但破壞了封閉群固有的遺傳結構,而且將使封閉群分化成幾個近交系,如近交系之間再進行雜交,雖可提高該群體的繁殖率,可是封閉群原有的特點將因此丟失。

|

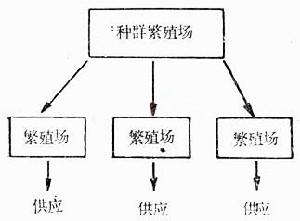

| 圖2—繁殖場較多時,為避免各繁殖之間產生隔離生產的方法 |

總之,若同屬於一個封閉群,則留種對必須在整個群體內普遍地選擇,並進行隨機交配。如果繁殖場有兩個以上都生產同一品系的封閉群,為避免隔離狀態下的配種,可採用圖2方式繁殖生產。即由一個種群繁殖提供雌雄種鼠,再分配給各繁殖場,進行隨機交配生產,然後供應使用。

(三)不要用人為淘汰的方式選種

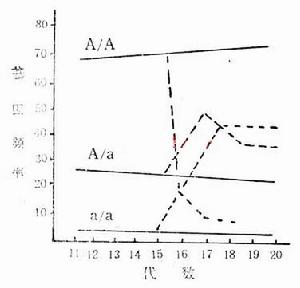

圖3—自第15代起進行淘汰式選種後基因頻率變化情況

圖3—自第15代起進行淘汰式選種後基因頻率變化情況圖3所示只是一種基因型的改變所產生的結果,但即使是單基因,在實際上也伴隨著許多其他遺傳性狀的變化。因此,在封閉群中,原則絕對上不允許進行淘汰式選種。

但是,涉及到繁殖能力問題,可視為例外,因為作為實驗動物首要的基本條件是可繁殖性,尤其是封閉群,利用雜合性提高繁殖率是其特特。人們在選種時有意無竟地都想用繁殖率高的動物作種。在群體被封閉後在5年之內,只要採用同一方法,只選擇繁殖率高的留種,其基因結構幾乎不會引起變化。因此育成封閉群後選種時,應挑選繁殖率高的為宜。