簡介

富鈷結殼

富鈷結殼富鈷結殼又稱鈷結殼、鐵錳結殼。生長在海底岩石或岩屑表面的皮殼狀鐵錳氧化物和氫氧化物。因富含鈷,名富鈷結殼。表面呈腎狀或鮞狀或瘤狀,黑色、黑褐色,斷面構造呈層紋狀、有時也呈樹枝狀,結殼厚05~6厘米,平均2厘米左右,厚者可達10~15厘米。構成結殼的鐵錳礦物主要為δMnO2和針鐵礦。其中,含錳2.47%、鈷0.90%、鎳0.5%、銅0.06%(平均值)、鉑(0.14~0.88)×10^-6 、稀土元素總量很高,很可能成為戰略金屬鈷、稀土元素和貴金屬鉑的重要資源。

調查歷史

20世紀50年代,美國中太平洋考察隊在開展大洋基礎地質科學考察時,就發現了太平洋水下海山上存在著鐵錳質的殼狀氧化物,但未引起重視。此後,美國、俄羅斯亦曾分別對夏威夷群島和中太平洋海山上的鐵錳氧化物開展過調查。

直到1981年德國“太陽號”科考船率先對中太平洋富鈷結殼開展專門調查後,富鈷結殼才真正受到世界各國政府的高度重視和海洋學家的密切關注。

美國、德國、英國和法國已完成野外調查。經過最詳盡調查的是赤道太平洋的礦床,主要是多個島嶼國家專屬經濟區內的礦床。

大約42個研究航次(1981年至2001年)調查了太平洋水域的富鈷結殼及其他深海礦床,野外和研究工作共花費7000萬至1億美元。

日本從1985年起,按照一個為期15年的項目,為南太平洋套用地球科學委員會(SOPAC)的發展中島嶼國家進行了許多上述的調研工作。

中國於20世紀90年代中期拉開了富鈷結殼正式航次調查的序幕。

形成分布

富鈷結殼

富鈷結殼富鈷鐵錳結殼氧化礦床遍布全球海洋,集中在海山、海脊和海台的斜坡和頂部。數百萬年以來,海底洋流掃清了這些洋底的沉積物。這些海山有一些和陸地上的山脈一樣大。太平洋約有50,000座海山,其富鈷結殼貯存量最豐,但經過詳細勘測及取樣的海山占少數。大西洋和印度洋的海山相對較少。

結殼中的礦物很可能是借細菌活動,從周圍冰冷的海水中析出沉澱到岩石表面。結殼形成厚度可達25厘米,面積寬達許多平方公里的鋪砌層。據估計,大約635萬平方公里的海底(占海底面積1.7%)為富鈷結殼所覆蓋。據此推算,鈷總量約為10億噸。

結殼無法在岩石表面為沉積物覆蓋之處形成。結殼分布於約400—4,000米水深的海底,多金屬結核則分布在4,000—5,000米水深的海底。最厚的結殼鈷含量最為豐富,形成於800—2,500米水深的海山外緣階地及頂部的寬闊鞍狀地帶上。

結殼一般以每1至3個月一個分子層(即每100萬年1至6毫米)的速率增長,是地球上最緩慢的自然過程之一。因此,形成一個厚厚的結殼層可需要多達6,000萬年時間。一些結殼有跡象顯示,結殼在過去2,000萬年經歷兩個形成期,鐵錳增生過程為一層生成於800萬—900萬年前的中新世的磷鈣土所中斷。這一層在新、老物質之間的間隔可以為尋找更老、更豐富的礦床提供線索。最低含氧層的礦床較豐的現象,使調查人員將鈷的富集部分歸因於海水中的低含氧量。

根據品位、儲量和海洋學等條件,最具開採潛力的結殼礦址位於赤道附近的中太平洋地區,尤其是強斯頓環礁和美國夏威夷群島、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦周圍的專屬經濟區,以及中太平洋國際海底區域。此外,水深較淺地區的結殼的礦物含量比例最高,是開採的一個重要因素。

特點成分

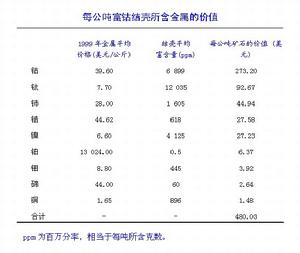

富鈷結殼價值

富鈷結殼價值除鈷之外,結殼還是其他許多金屬和稀土元素的重要潛在來源,如鈦、鈰、鎳、鉑、錳、磷、鉈、碲、鋯、鎢、鉍和鉬。結殼由水羥錳礦(氧化錳)和水纖鐵礦(氧化鐵)組成。較厚結殼有一定數量的碳磷灰石,大部分結殼含少量石英和長石。結殼鈷含量很高,可高達1.7%;在某些海山的大片面積上,結殼的鈷平均含量可高達1%。這些鈷的含量比陸基鈷礦0.1%至0.2%的含量高得多。在鈷之後,結殼中最有價值的礦物依次為鈦、鈰、鎳和鋯。

另外一個重要考慮因素是結殼與其附著生長的基岩在物理性質方面的反差。結殼在各類岩石之上生成,因此使用普通的遙感技術難以區分結殼及其基岩。然而,結殼與基岩的不同之處在於結殼發出高得多的伽馬射線。因此在勘查上覆沉積物較薄的結殼以及測量海山上的結殼厚度時,以伽馬射線進行遙感可能是有用的工具。

採礦者在尋找可以開採的結殼時,很可能注意以下一些特點。包括:水深不超過1,000—1,500米,年齡在2,000萬年以上的大海山,其頂部沒有大環礁或暗礁,所處位置有持續的強烈底流,上覆水體較淺並且為成熟的低氧帶,遠離大量注入海洋的河流和風生碎屑物。此外,需要尋找的海底應起伏不大,位於山頂階地、鞍狀地帶或隘口,坡度平緩並且當地沒有火山活動。鈷平均含量至少應為0.8%,結殼平均厚度不低於4厘米。

工業用途

富鈷結殼所含金屬(主要是鈷、錳和鎳)用於鋼材可增加硬度、強度和抗蝕性等特殊性能。在工業化國家,約四分之一至二分之一的鈷消耗量用於航天工業,生產超合金。這些金屬也在化工和高新技術產業中用於生產光電電池和太陽電池、超導體、高級雷射系統、催化劑、燃料電池和強力磁以及切削工具等產品。

經濟因素

富鈷結殼

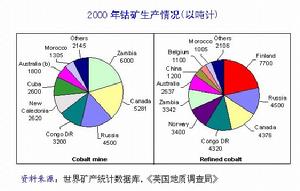

富鈷結殼結殼除了鈷含量高於深海錳結核之外,因其高質量的結殼儲存在島嶼國家專屬經濟區內,水深較淺,離海岸設施較近的水域。1970年代後期,世界上的第一產鈷國薩伊(現在的剛果民主共和國)境內礦區爆發內戰,鈷價飆升,結殼的經濟潛力收到重視。由於剛果民主共和國的生產持續下降,到2000年,尚比亞、加拿大和俄羅斯聯邦三國總產量占了全球總產量(29,500噸)的一半以上。

鈷和其他許多賤金屬一樣,現貨市場價格在過去30個月裡持續下降,從1999年5月每磅20美元以上跌至每磅10美元以下。在歷史上,鈷價波動較大。在1979年前薩伊沙巴省發生動亂期間,鈷價在數周之內激增三倍。當時薩伊約占全球供應量的一半。從中、短期來看,需求仍趨於缺乏價格彈性。

富鈷結殼開採位置

富鈷結殼開採位置勘探開採

富鈷結殼

富鈷結殼為了確定可能比較高產的地區的位置,採礦者首先需要繪製結殼礦床詳圖和小比例尺海山地貌綜合圖,包括地震剖面圖。確定取樣站後,部署拖網、岩芯取樣機以及聲納攝像機和視頻攝像機,以查明結殼、岩石和沉積物的類別和分布情況。需要裝備齊全的大型研究船來操作海底聲波信標和拖拽設備,並處理大量樣品。在較後階段需要載人潛器或遙控作業系統(ROV)。為進行環境評估,需部署測流計錨定設備和生物取樣設備。

開採結殼的技術難度大大高於開採多金屬結核。採集結核較易,因為結核形成於鬆散沉積物基底之上,而結殼卻或松或緊地附著在基岩上。開採結殼,須在回收結殼時避免採集過多基岩,否則會降低礦石質量。採用海底爬行採礦機,以水力提升管系統和連線電纜上接水面船隻。採礦機上的鉸接刀具將結殼碎裂,同時又儘量減少採集基岩數量。已提出的一些創新系統包括:以水力噴射將結殼與基岩分離;對海山上的結殼進行原地化學瀝濾,以聲波分離結殼。除日本外,對結殼開採技術的研究和開發有限。儘管提出了各種想法,但這一技術的研究和開發尚在初期階段。

海山環境

需要對海山生物群落的性質進行更多研究,以便積累可靠的依據,就結殼勘探和採礦造成的環境問題提出建議。除了知道其複雜和變化大的特點外,對這些群落知之甚少;位於同一深度的兩座海山可能有完全不同的生物組成。海山生物群落的組成和特點由流型、地貌、海底沉積物及岩石類型和覆蓋面積、海山大小、水深及海水含氧量等因素確定。

另外還必須了解海山周圍的海流,以便開發適當的採礦設備和技術,並確定被擾動沉積物顆粒和廢物的擴散途徑。海山阻擋海流流動,產生各種更強的渦流和上升流,從而增加生物的初級生產力。這些海流的影響在海山頂部周圍的外緣最為強烈,在這些地方找到最厚的結殼。

相關事件

2012年9月4日,根據外交部網站提供的訊息,國際海底管理局公布信息,確認中國率先提交富鈷結殼礦區申請。如獲海管局核准,中國將在西太平洋獲得面積為3000平方公里的富鈷結殼資源專屬勘探礦區。

牙買加當地時間2013年7月19日11時,國際海底管理局理事會核准了中國大洋協會於2012年提出的富鈷結殼礦區申請,意味著中國將獲得3000平方公里範圍內的富鈷結殼資源專屬勘探權。該礦區位於西太平洋國際海底區域。