簡介

宜昌地處長江三峽西陵峽口,上控巴蜀,下引荊襄,素有“川鄂咽喉”之稱,歷來是兵家必爭之地。抗日戰爭時期,這一戰略地位又一次凸現在世人面前。

宜昌地處長江三峽西陵峽口,上控巴蜀,下引荊襄,素有“川鄂咽喉”之稱,歷來是兵家必爭之地。抗日戰爭時期,這一戰略地位又一次凸現在世人面前。歷史發展

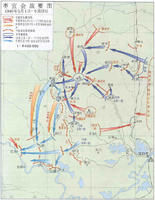

抗日戰爭爆發後,國民政府西遷重慶,中國民族實業也西遷入川,致使宜昌成為西遷人員和物質的轉運基地。“從1937年11月到1940年6月,由宜昌轉運東下軍隊110萬人,西上入川的機關、學校、工廠內遷人員及難民達150萬人,中轉旅客29萬人,上駛轉入川江的輪船105艘,搶運至重慶的各類物資125萬噸”(《宜昌市交通志》,1992年宜昌市交通志編纂委員會編)。此外,宜昌港在這一時期還完成軍運物資31.98萬噸(據《宜昌港史》,1990年武漢出版社出版)。進而,宜昌成為中國軍隊的後勤交通樞紐和陪都重慶乃至西南大後方的門戶。宜昌戰略地位的凸現,引起日軍的極大關注。日軍對宜昌實施了瘋狂的轟炸。1940年4月30日發動了“宜昌作戰”(中方稱為“棗宜會戰”),致使宜昌於1940年6月12日淪陷。為把宜昌作為轟炸重慶的“中繼基地”;對“因擊敗企圖奪回宜昌而聚集的敵人,組織有利的消耗戰”;進而“切斷內地和武漢周圍與中原及長江南北交通”;引誘蔣介石投降,以“支援政治謀略的成功”,日本天皇裕仁下達了“確保宜昌”的旨意。從此宜昌便處於日軍的鐵蹄之下。宜昌陷落,震驚重慶。戰後日方曾這樣評論:“中日戰爭八年中,蔣介石總統最感到危機的時刻,就是宜昌作戰的時候”。蔣介石不容宜昌落入敵手,試圖奪回宜昌,以解後顧之憂,於是調兵遣將,反攻宜昌,但未得手(《宜昌抗戰紀實》,1995年宜昌市政協文史委編)。日軍占領宜昌期間,為加緊對我軍的攻勢,以消滅我江南的野戰軍,奪取川江第一門戶石牌要塞,威逼重慶,於1943年5月組織10萬兵力、上百架飛機,發動了鄂西會戰。這次會戰,是中國八年抗戰中發生在湖北境內的四大會戰之一,是繼棗宜會戰之後中日軍隊在鄂西地區的又一大戰,也是抗戰期間全國40幾個著名戰役之一。蔣介石稱這次會戰之關鍵的“石牌乃中國的史達林格勒”(出處同上)。此次會戰,東起湘北華容,西止西陵峽口石牌,歷時一個多月,斃傷日軍官兵25718人、軍馬1384匹,毀滅日機15架、汽車75輛、船舶122隻、倉庫5所。其他俘虜人馬、械彈、器材、公文無算(出處同上),終以我三軍將士的頑強抵抗、日軍的慘重失敗而告結束。尤其是日軍第十三師團這支在南京大屠殺中沾滿中國人民鮮血的所謂甲種精銳部隊,經過鄂西會戰元氣大傷,不再具備機動作戰能力,而被日本大本營取消其原調往太平洋戰場對付美軍的命令。至此,日軍再無能力對鄂西及大西南發動如此規模的軍事行動。

正因為武漢失守後宜昌戰略地位的凸現,使宜昌成為日軍與我軍爭奪的焦點,因此,宜昌在抗日戰爭中遭到空前的毀滅性的破壞。據戰後對宜昌全縣的統計,日軍在宜昌虐殺致死致傷187224人,損失農村私房51686間、公房316棟、耕牛12158頭、糧食506785石、農具217931件。全縣損失值現銀2321億元(《宜昌縣誌》,1993年冶金工業出版社出版)。尤其是宜昌這座鄂西重鎮遭受的破壞更為集中而又慘重。

宜昌淪陷前,日軍從1938年初至1940年6月,對宜昌城進行了瘋狂的轟炸,形成了三次高潮。1938年1月至6月,即國民政府部分機關在武漢停留後西遷重慶至武漢會戰前夕,為第一次轟炸高潮。《民國大事日誌》記載民國廿七年(1938年)一月廿四日“敵軍二十四架初次襲擊宜昌”。對此,1938年1月25日的《大公報》作了報導:“敵機十二架廿四日早十時二十分首次侵襲宜昌,江中落彈數枚,泊於江內船隻僅受波動,其他無恙,敵機於郊外監獄附近投彈十餘枚,死平民四十餘人,震倒房屋數棟。”(中國第二歷史檔案館:《湖北舊影》,2001年湖北教育出版社出版)《宜昌市文史資料》也記載這天上午10時,日機9架第一次飛臨宜昌上空。直飛轟炸鐵路壩機場,投彈數十枚,炸毀國民黨軍隊停在鐵路壩的飛機6架,炸死炸傷修飛機場的民工200餘人。此後,日機又多次以機場為目標,空襲宜昌。4月5日和6月21日,日機20多架襲擊宜昌。尤其是6月21日下午,日機投下的大批硫磺彈除將大公路和四道巷子完全燒毀外,還焚掉鄰近江邊的幾十條船,200餘人同時喪命。1939年1月至5月,為第二次轟炸高潮。此間宜昌在軍事和交通方面的作用凸現。因此,自1938年12月宜昌被日機轟炸後,局勢日益緊張。1939年2月21日清晨,9架日機轟炸宜昌,環城東路至新街,獻福路至北正街一帶的民房全被炸毀。3月8日、9日63架日機轟炸宜昌。其中3月8日36架日機4次輪番轟炸,大北門、東正街、璞寶街、二架牌坊、學院街、環城南路、通惠路、中山路等一帶大片房屋被炸毀,死傷市民無數(《宜昌百年大事記》,1994年中國三峽出版社出版)。這階段日機轟炸宜昌達13次之多。為此,在宜昌督練的國民政府軍事委員會副委員長馮玉祥,特地在三游洞題記了“是誰殺了我們同胞的父母和兄弟”的石刻。1940年6月日軍進攻宜昌,為第三次轟炸高潮。早在4、5月間日軍便常對宜昌進行轟炸。6月9日日機全天襲擊宜昌市區和近郊,“投彈多枚,我建築物及平民死傷、被毀頗巨”(出處同上)。6月11日日機分批輪炸宜昌市區及郊外,市區的二架牌坊、教軍場及郊區的楊岔路等10餘處街道及建築物橫遭摧毀。

當日《大阪朝日新聞》對此作了報導,稱日軍對“宜昌市街進行了猛爆”,“巨彈象暴雨降落”(日本木尾浦銀次郎:《藤第六八六四部隊戰記》,昭和49年藤友會聯隊史編纂委員會編、廣島市飯田印刷所印刷)。據統計,抗戰以來,日機空襲宜昌達95次,投彈2031枚,炸死居民1863人,炸傷居民1967人,損毀房屋2870棟。宜昌人民遭到空前的浩劫(除上述已注出處外,皆引自《宜昌抗戰紀實》)。

宜昌淪陷後的五年中,日軍又在這裡犯下滔天罪行:一是搶劫財物。日軍占領宜昌後,將城中倉庫、商店和居民的財物搶劫一空,並連續5天用三十餘輛大卡車、百餘匹騾馬,將搶掠的財物運至大公路、楊岔路集中(《宜昌百年大事記》),對帶不走的生活用品一概砸碎。市區未及逃亡的上萬難民遭此劫難。二是焚燒房屋。日軍搶劫財物後,在宜昌城中焚燒房屋五天五夜。6月12日焚燒懷遠路、和光里,並延燒至園覺庵一帶;13日焚燒濱江路、招商局及二馬路和通惠路部分地區;14日焚燒環城東路、環城南路、大東門外正街、大北門正街及一馬路江邊一帶;15日焚燒福綏路、東門及東門外一帶;16日焚燒大東門及一馬路上段(《宜昌抗戰紀實》)。“熊熊巨火 ,達三星期始息”(《宜昌縣誌》,1993年冶金工業出版社出版)。“僅這五天,日寇就燒毀大小房屋六七千棟”(《峽口明珠——宜昌市》,1987年《中國城市百科叢書?宜昌市》編輯組編)。“街道除劃為難民區的天官牌坊、南正街、白衣庵、二架牌坊等房屋尚保存較多外,環城西路、鼓樓街、璞寶街、南門外正街僅有少數房屋,而其餘大街小巷房屋幾乎全毀”(《宜昌市文史資料》第十一輯,1990年宜昌市政協文史委編)。三是草菅人命。日軍兇狠殘暴,占領宜昌後亂殺無辜。僅在占領後的5天之中,被殺死的人約有數百。1941年10月8日日軍血洗葛洲壩,死傷百姓達100餘人(出處同上)。尤其慘不忍睹的是,日軍讓狼狗咬人取樂;將兒童挑在刺刀上戲逛;魔鬼般地將人的心肝取出炒了喝酒(《宜昌縣誌》)。四是姦淫婦女。日軍占領宜昌期間,不知有多少婦女同胞慘遭姦污,有的甚至被輪姦致死,就連十一二歲的少女和70多歲的老太婆都難以倖免(出處同上)。

總之,日軍占領宜昌前後,給宜昌人民帶來極其深重的災難。據《民國三十六年度武漢日報年鑑》記載:“宜昌在戰時城市被破壞十之八九,完整房屋尚不及十分之一,戰前為二萬一千九百八十九戶,十五萬零六千二百零八人,全市房屋為九千七百餘棟,戰後僅存一千四百數十棟。光復之初,居民僅二千餘人,未及兩月,人口急增。”1946年5月《湖北省臨時參議會會議記錄》稱:宜昌從城市毀滅的程度講,可謂“破壞之甚,為全國冠”(《峽口明珠——宜昌市》)。

但是不可一世的日本侵略者終究逃不出失敗的下場,英雄的中國人民最終贏得了這場戰爭的勝利。在這場生死存亡的戰爭中,宜昌作出了重要的貢獻,同時也付出了巨大的代價,不愧是英雄的城市。