基本資料

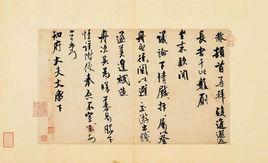

【名稱】知府帖(又稱《長者帖》)

【類別】中國書法

【年代】宋代

【作者】米芾

【規格】紙本,行書,縱29.8厘米,橫49.6厘米,尺牘。

【現藏】台北故宮博物院藏

法帖原文

黻頓首再拜。後進邂逅長者於此,數廁坐末,款聞議論,下情慰忭慰忭。屬以登舟,即逕出關,以避交遊出餞,遂末遑只造舟次。其為瞻慕,曷勝下情?謹附便奉啟,不宣。黻頓首再拜。知府大夫丈棨下。

背景簡介

米芾在信中感謝這位知府的提攜和教誨,而對方也特地囑咐米芾即早登舟離開本地,避開無謂的交遊或集會。

米芾寫信的時間,應是元佑二年(1087),當時是他在汴京(河南開封)交遊活動最頻繁的時期,雖然他並無官職在身,卻能結識仕宦朝臣,他曾與好友王渙之前往駙馬李瑋的宅邸觀賞晉賢十四帖,在收藏家蘇激得到王獻之書跡的唐摹本等,傳說還曾在駙馬王詵的府邸處舉辦過“西園雅集”的大型聚會。同年稍晚,米芾便離開汴京,到揚州(江蘇揚州)擔任地方官吏的幕僚。

此為致知府大夫書札。由“屬以登舟,即逕出關,以避交遊出餞”,或即元祐二年去汴京東歸時所作。

元祐二年,米芾過甬上(今安徽宿縣),六月南都舟中(南京、商丘)。居汴京保康門內,出則戴高檐帽,撤轎頂而坐,招搖過市,晁說之喻為鬼章。是年,以唐巾深衣語蜀黨蘇軾、蘇轍、黃庭堅、蔡肇、李之儀、李公麟、晁補之、張耒、鄭嘉會、秦觀、陳虛碧、王欽臣、劉涇及圓通和尚雅集王詵私邸之西園。公麟作圖,米芾為詩集作序。當時宋的政壇出現了洛黨、蜀黨、朔黨這樣的稱呼。蜀黨以蘇軾為首,依附朔黨的人最多,這時候熙寧、元豐兩朝掌權的官員,都已經退休居閒散的官職,怨恨的情緒都浸入了骨髓,暗中在窺伺內爭的嫌隙。

余以為米芾或許不想淌入政爭,遂離汴出京,以避交遊出餞。高后垂簾時詔避父高遵甫諱,故文及甫但稱文及。“府”字犯嫌名,乃缺筆避之。

此帖末簽名形態與《苕溪詩》幾同,“聞”字門部,亦與《苕溪》“蘭”字相似,皆集顏行使然。但寫時或略早。

名家點評

宋曹勛《松穩集》:“米襄陽此帖,尤是早年。若後此所書,則英風義概,筆跡過六朝遠甚。然前人用意多推獎,若一顰笑、一言動可道者必譽之,足以激昂士風,皆歸於厚。”

元錢逵跋:“右米南宮長者、明公二帖,剛健端莊之中,而有婀娜流麗之態。蘇文忠公謂其超邁入神,評語不虛。”

藝術賞析

對照字形,與米芾三十八歲的《苕溪詩》相近,但書寫時間也許略早,理由之一,“坐”、“議”、“論”數字結體的緊斂,以及不少起筆側鋒的逋峭,都帶有歐陽詢的特徵,而這在《苕溪詩》中已經較為少見了。理由之二,“游”字水旁之挑接寫短衡的上翻筆勢,與同寫於三十八歲的《蜀素帖》中“泛泛五湖”的“湖”字如初一轍。所以似可認為,這件尺牘是米芾三十五歲左右的書作。

這件作品亦可推論是米芾的“少作”,如相次的“進邂逅”三個辵字邊,便有一律之嫌,這無疑是經驗不足所造成的。《蜀素帖》這個部首變化無端,極少雷同,這也從另一個側面為此書早於“元祐戊辰”的結論提供了證據。

雖說此幅是米芾的“少作”,但並不因此降低《知府帖》的藝術價值。整個布局上,以余淺見,只有首行有小缺失,首字“黻”略小,且第二字“頓”的氣勢大大的壓過了“黻”字,這是在一般行草作品中罕見的。“邂逅”二字也許是為了章法排列,擠在一塊兒,美中不足。前六行的用筆幾乎一樣,片狀的筆法多,這也是米芾的作品一大特色之一,雖是小字的尺牘,字字仍飽滿不單薄;末四行始,筆鋒轉為用中鋒較多,尤其“慕”字以下,少了小心翼翼的筆法,書寫時多了情意,信筆揮灑開來,硬挺的線條搭配厚重的筆觸,使後半部有不一樣的特色。