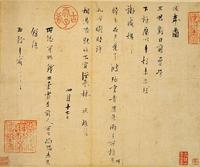

宋林逋手札冊

【名稱】宋林逋手札冊 宋林逋手札冊

宋林逋手札冊【類別】中國書法

【年代】宋代

【文物原屬】故宮舊藏

【文物現狀】現藏台北故宮博物院

【簡介】

林逋(西元967-1028年)字君復,錢塘(今杭州)人,少力學,景德中,放游江淮,及歸,隱居於西湖之孤山。好古,性恬淡,真宗聞其名,屢賜粟帛,詔州縣常存遇之。不娶無子,種梅養鶴,自稱梅妻鶴子。仁宗諡和靖先生。和靖先生高節邁俗,詩文筆札,當時即享譽,喜為詞,多奇句。工行草書,存世書法極少。

蘇軾(1036-1101)跋林逋「自書詩卷」:「書似留台(李建中,945-1013)差少肉」。(注1)

黃庭堅(1045-1105)同意這種看法,更直接的說「清氣照人,其端勁有骨,亦似斯人之涉世也。」(注2)

從字的筆劃結體及總體的丰神,林逋書風的特徵,大致可以上引蘇黃二家的說法為定論了,本幅的書風也正是如此。就書風淵源,向不見有人指出其胎息何處,就書論書,其疏朗處顯然得自王羲之「平安何如奉橘」三帖變化而來。存世王羲之名跡,以故宮藏「快雪時晴」圓柔敦厚,「七月都下」二帖偏於流暢,惟「平安」三帖,以勁健為特色。尤其是「何如奉橘」二帖,字形的結體較為豎長方,這也與本幅字之結體相同,又此幅之筆劃之鋒稜露骨,也就是為蘇東坡所評「差少肉」,反之即「多有筋骨」。

與「自書詩」兩相比較,正如安岐所謂:「較此二帖,結體稍肥。」(注3)

事實上,「自書詩」其肥如此,比之顏真卿、蘇軾,還是瘦硬。古人不容易見到真跡,惟從翻刻流傳摹本得之。「平安何如奉橘」三帖,為宋初駙馬都尉李瑋所藏(注4),太宗曾取其家收藏法書以刻閣帖。

又此帖宋初歐陽修(1007-1072)、蔡襄(1012-1067)等人均曾觀賞(注5)(見該帖後署觀款),即使當時林逋未見此帖或刻本,就存世王羲之諸法帖言,「平安何如奉橘」三帖之結體,也是最近於「集字聖教序」者。「集字聖教序」的流傳,較為普遍,這或許是一線索。

歷來評論林逋的書風,均讚揚他的清勁,正如他的詠梅名句「暗香疏影」,逸出塵外,其清勁處說明書法與個性的關連,這是「字如其人」的說法。傳統的書法評價,卻往往帶有泛道德的因素。揚雄(西元前53-後18):「書,心形也,心畫形,君子小人見矣。」(注6)清代劉熙載(1813-1838)《藝概》:「書,如也,如其學、如其才、如其意,總之曰如其人而已。賢者之書溫醇,駿雄之書沉毅,畸士之書俐落,才子之書秀穎。」(注7)。

國人談書法,喜歡以「人品即書品」,人品的成分,使論者因慕其人益重其書。歸結到書寫或書跡,其整篇顯現的丰神,從一點一字又是如何說起?本幅呈現的是行與行之間的距離,較一般為寬,也就在篇幅上有一股疏朗的情趣,其勁則表現在筆劃的力量。此件下筆總以尖削居多,而轉折處也顯得方硬,單字之結體往往置重心於一角,而非平均分配,加以筆劃,相對細瘦,也就清勁有加。

釋文:逋奉簡三君。數日前曾勞下訪。屬以多故。未果致謝。感愧。感愧。牓名必已見了。彼珍重者。果為兩手所矣。呵呵。如因暇時許相過否。馳此不宣。從表林逋頓首。四月十七日。所託買物錢二索。省是前人留下。尚恐未足。餘俟面謝。多感。多感。