背景

上世紀八九十年代,全民下海的浪潮風起雲湧,此種背景下,包括大學教授在內的知識分子,也紛紛投身商海希望成就財富人生,雖說在那一波經商潮中,“淹死”的大學教授要遠遠多於成功者,但教授經商的香火卻開始連綿不絕,至今不熄。

案例

2016年5月23日下午,位於上海青浦區練塘鎮的上海焦耳蠟業有限公司發生爆炸,事故共造成近200平方米的彩鋼板坍塌,致3人死亡。工廠爆炸,固然是一起悲劇,但不至於引發輿論泛起;即便輿論介入,討論的重點也應該是安全生產、監管問題。但實際情況卻是,輿論的主要關注點不在安全生產監管,而在大學導師和學生關係的討論。

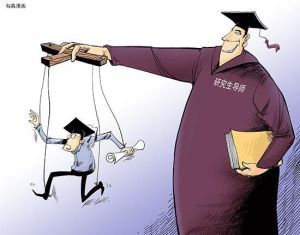

死亡的3人中,有一人叫李鵬,是華東理工大學研二在讀學生,事發工廠則由他的導師張建雨副教授獨資成立。正是這樣一層師生關係的存在,成為這一起爆炸事故在輿論場引發爆炸的火藥桶。一時間,指責老師剝削學生,把學生做廉價勞動力,批判師生關係淪為“僱傭關係”的聲音不絕於耳。

原因分析

具體來看李鵬和導師張建雨之間的關係狀態:李鵬在導師所有工廠參與研究或實習,既有教學科研的一面,也有僱傭關係的一面。正是這種混沌不清的狀態,讓很多學生與導師的關係,變成了員工和老闆的關係。這種混沌關係為什麼會出現呢?我們不能因為發生爆炸,而把責任完全推給老師一方。事實上,除了導師在這種關係中獲益之外,我們也需要認識到,學生獲得了科研實習平台和一定的物質回報,市場獲得了科研轉化為產品的一個渠道,政府鼓勵科技工作者創業的計畫可以得到更好的實施。本質上,這種關係的維持擁有較為充足的動力。

按照華東理工大學的校規,除學校允許外,禁止教師在校外企業進行實質性兼職,教師也不能作為法人開辦公司。所以,現在的問題便是,張建雨的公司是否在學校允許範疇。假如是允許範疇,那么問題變成了張建雨是否對李鵬等學生的實習工作提供了足夠安全的保護。然而,假如沒有經過校方允許,表面來看,張建雨違反了校規,但實際上,問題還是會回到導師是否對學生的安全問題產生了疏忽這一點。

一種看似理想的模式是,導師參與到校外產業中去,需要接受校方的允許和監管,這樣以來,學生在參與到導師校外企業的實習過程中,就有了學校這一道中介。學生是否有權利拒絕實習,是否有權利要求相應的物質回報,學生的人身安全保護問題,這些都會有一個仲裁者、監管者。儘管導師和學生的關係肯定不會平等,但聊勝於無,學校的角色和作用依舊有想像空間。

但現實的情況是,加入了學校這一層中介之後,導師的收益會被學校以管理費的名義切去一塊,更重要的是,高校後勤系統效率低下,報銷流程非常緩慢,導師們會更願意選擇私下成立公司,繞過學校的方式來接項目、辦公司。所以,李鵬在導師工廠的爆炸事故中死亡,很可能就是在一種導師繞開學校介入的“灰色地帶”中喪命的。而這種現象,存在於大量工科院校的教師群體中,張建雨並不算異類。

各方觀點

"學術奴工"背後師生關係應該漂白

從學生和導師的關係出發,張建雨應該受到的指責,是涉嫌對學生安全的保護工作產生重大疏忽,這種疏忽害了學生,也害了自己。

但是,回到師生關係的變質話題,李鵬的死亡應該警醒的是,在灰色地點的師生關係必須得到漂白。一般來說,學校的介入是正當的,也應該是有效的。可以想見,假如有了學校這一層把關機制,也許張建雨也會更加重視學生的人身安全,李鵬的悲劇就可以避免。

但是,目前高校行政體制看齊的是政府,而導師參與的是市場化中的企業運作,兩者完全不在一個頻道上。如此一來,問題似乎變成了高校行政體制改革的話題:如果類似於嚴苛報銷制度不能得到改變,那么導師繞開學校成立公司,同時要求學生參與,這種現象就是不可避免的。這樣說,決不是為張建雨開脫,而僅僅是展示了研究生李鵬死亡背後的“灰色邏輯”。這種灰色邏輯不能被漂白,導師對學生安全疏忽的幾率一定會更大。

對大學教授經商的"學術奴工"堅決說不

李鵬的悲劇發生後,全社會應該迅速形成一個共識,即對大學教授經商堅決說不。一個典型的例子是,教育部對中國小教師有償補課明確說不,既然中國小教師都不能依託自己資源,進入教育培訓市場從事商業,憑什麼要單單給大學教授開口子呢?難道,中國小教師去搞培訓影響本職工作,大學教授經商就不影響?

悲劇發生之後,華東理工大學表示,學校有規定不允許教授在外兼職、創辦公司,但媒體調查卻發現,張建雨創辦公司的事情,幾乎是一個“公開的秘密”,學校不可能不知道。這種狀況,或許說明了一個尷尬的問題,即便有個別大學在制度層面,已經對大學教授經商有了比較詳細的規定,但往往也因為各種各樣的原因,處於一種虛置的狀態,所以,明確並嚴格執行教授不得經商的規定,亟須提上日程。

這般主張,並不是說教授不能利用學術資源去創業,去搞“產學研”結合的路子,但一定要在商業與教育之間,樹立堅實的防火牆,堅決不能讓教授的商業追求,傷害了學生的基本利益、損害了教育的質量。