學習權

——從“孟母堂”事件談起倪洪濤

[案例]:2004年9月,全日制私塾“孟母堂”在上海松江開設,“孟母堂”秉承“讀經典、尊孔孟、誦莎翁、演數理”的宗旨,由5名老師教授從4歲到12歲的12位孩子。教學內容以讀經為主,如《易經》 、 《道德經》 、 《論語》等中國古代傳統典籍;英文則從《仲夏夜之夢》起步;數學由外聘老師根據讀經教育的觀念,重組教材,編排數理課程;體育課以瑜伽、太極之類修身養性的運動為主。 2006年7月17日,上海市松江區教育局下發告知單,指出:“孟母堂”屬非法教育機構,從事的是非法教育活動,應立即停止非法行為。24日,上海市教委發言人闡述了三大理由:學堂未經教育行政部門審批,未獲得辦學許可;“讀經教育”與義務教育多學科、全面發展的要求不相符,違反了義務教育法的多項規定;未經物價部門審核,擅自收取高額學費。而家長未按規定把適齡子女送到經國家批准的教育機構接受義務教育,也屬違法行為。 然而,“孟母堂”負責人則聲稱,孟母堂並沒有違反《義務教育法》 。教育部門的告知書和公開發言,無法律依據,並準備以行政訴訟和民事訴訟分別起訴上海市松江區教育局和上海市教委,通過法律手段維護其合法權利。

“孟母堂”事件發生後,在社會上引起了廣泛關注,圍繞“孟母堂”教育模式的合法性危機,人們不僅對民主語境裡“多數”與“少數”的衝突以及後者權益的憲法保障展開了激烈論辯,而且也在深刻地反思著“國家——社會”二元分析框架下國家管制與公民自由關係的調處。由於“紹南文化讀經教育推廣中心”在設立“孟母堂”時,並沒有根據《民辦教育促進法》及其《實施條例》的相關規定取得辦學許可證,所以,“孟母堂”以“全日制學校”名義進行招生和教學的違法性應無多大爭議。問題的關鍵在於,如果把“孟母堂”視為適齡兒童或少年“家庭自主學習”的一種形式的話,又將如何解釋其法律性問題呢?換言之,“家長未按規定把適齡子女送到經國家批准的教育機構接受義務教育”,是“違法行為”嗎?這一問題的回答,有賴於對“義務教育”宗旨與性質的理解,而“義務教育”的本質又與學生學習權的憲法屬性存在內在關聯。故此,本文以“孟母堂”事件為契機,試圖在深入分析義務教育權利義務主體的基礎上,給義務教育階段學生的學習權以恰當的憲法定位,並為我國未來義務教育的改革與多元化發展尋求理論依據。

一、作為自由權的學習權

從社會學意義上講,人與(其他)動物至少有以下兩點本質區別:一方面,動物是靠“生理結構所決定”的本能——即“不學而會”——盲目生存的,而人僅憑本能都很難生存下去,卻又在追求一種有意義的生活;另一方面,大多數動物通過“生理性撫育”很快就能夠成熟並獨立“謀生”,相比之下,一個人從“生”到“育”卻要經過相當漫長的時間,並且其間還要實現“生理性撫育”和“社會性撫育”的有機結合,才能逐漸成熟成為自立的成年人,進而完成人類的“種族綿續”。可見,“社會知識的傳遞對於個人的生活是極其重要的,因為人不能個別地向自然去爭取生存了,而得在人群里謀生活”。亦言之,學習對於人生而言意義非常重大,沒有有意識的不間斷學習,個人就無法生存更遑論生活了。特別是隨著科學技術發展,引發了知識大爆炸和社會分工的高度細密化,現代社會已演變成為赫欽斯(Hutchins)所謂的“學習社會”,“終身學習”無法避免,就更加凸顯了學習之於個人的必要性和重要性——人類創造了文化,文化反而成為人類之累!學習是人之為人所必備的一種基本生活技能和生活方式,同時也是每個人與生俱來的一項自然權利與自由。每個人只有在理解外界環境、探索宇宙真理的學習過程中才能逐漸實現人格塑造和人格自律,並在追求“人的自我決定和自我實現”中樹立人性尊嚴、形成世界觀和人生觀,以此調處與周遭的不適與緊張,進而達致精神的自由和內心的安定。也正是從這個層面上講,“學習自由”即“學習權”可稱之謂第一人權,在“立憲主義”的視野里“學習自由”或“學習權”亦理應成為公民的一項最基本憲法權利——其實,這早已被現代法治國家的憲法文本和憲政實踐充分證實。學習自由作為人之為人的基本權利之一,具有固有性、不可侵犯性和普遍性的當然屬性,其從本原上屬於自由權中精神和良心自由的範疇。而自由權是與“夜警國”相對應的人權譜系中居中心位置的重要人權,它以個人私域的自律性與自治性為前提,強調國家權力介入個人領域的禁止與排除。因此,自由權又被稱為個人“不受國家干涉的自由”或“防禦請求權”。可見,學習自由的原始屬性決定了,其從一開始就天然排斥包括國家在內的一切公權力的強力介入——那怕以足夠的善意提供幫助為由——以便守護一個精神自由和思想自治的個人空間,學習自由首先是作為一項自由權展示其基本品格的。

由於個人心智呈現階段性發育和逐步成熟的內在特徵,加之社會分工日益細密化在極大地最佳化了人類整體知識結構、增加了人類知識總量的同時,卻使這種“知識增量”的占有和分布呈現“分立性”格局——即哈耶克所謂的現代社會“知識上的構成性局限(Constitutional limitations)”。所以,每個人在知識的獲取和人格的塑造上,又無不仰賴於外力的幫助、支持甚或強制才能完成。這樣,“學習權”一開始就與“教育”構成了密不可分的內在勾聯,也成為了問題得以展開的一體兩面。“教育,構成了個人為形成其人格,並在社會中過有意義生活不可欠缺的前提”。不過,在學習和教育二者的關係中,學習權或學習權是基礎,教育是輔助;學習權是目的和內容,教育是手段和形式;學習權是第一性的,教育是第二性的。沒有學習權,教育也就失去了其存在價值與必要性,而僅有學習權又無法自洽與自足。教育成就和保障著學習權,學習權又規定了教育的實施範圍和道德邊界,二者相輔相成、緊密關聯。

從最一般的意義上講,現代社會中學習的過程亦是一個接受教育的過程(成人的自學和自修亦是一種自我教育),只是,隨著心智發育和自主性的增強,個人對學習意義的認識逐漸深刻,學習的積極性、主動性以及獨立性也在不斷提升,此間接受教育的被動程度則相應日趨式微,二者呈現此消彼長的運行規律。因此,在一個人的成長過程中,學習權又可區分為兩層內涵:即不受妨礙地主動學習的自由和經由他人協助甚或強制被動學習即(接)“受教育的權利”,後者也就是我們通常所謂的“受教育權”。筆者以為,“受教育權”這一概念及其昭示的教育理念在描述個人知識探索活動時並不確當且沒有普適性,應有區別的慎用:其一,它淡化了學習自由作為一項自由權的固有屬性。學習自由強調的是學習的主動性與主體性,而“受教育權”的範疇卻暗含了學習的被動性和學習者的被動地位,在這個過程中本應是助成性外力的授教者的作用和權威極易被過分誇大和無限提高,進而形成並抬升為一種權利或權力。這樣,學習自由作為一項基本權利就會演變成了學習的義務或負擔,協助性外力卻從一種義務與責任搖身轉化為強制力,主次易位、本末倒置,背離了教育得以存在和發展的初衷。其實,“受教育”與“權利”是無法完全和諧統一的,二者之間必然存在著內在的價值衝突與邏輯張力,因為“受教育”的背後暗藏著一種外在的督促者或強迫者,在學習是在外力強制下完成的情景中,學習究竟是“權利”,還是“義務”呢?其二,不利於創新精神的培育。“受教育權”語境裡有著“受教育者”與“授教育者”雙方主體,由於二者在知識、年齡、閱歷等因素的分布上極不平衡和對等,所以在受教育者“無知”、“幼稚”和不諳世事等先入為主觀念的支配下,授教育者極易反客為主,將引導性、建議性和討論式教學相長的活動,置換成了強制性、“填鴨式”的被動承受過程。這樣,在一個被迫或命令接受經過精心篩選的“知識”,而非自由地探索真理、活潑地反思既有命題和勇敢地挑戰學術壁壘的教育氛圍里,豐富多彩的知識失去了其應有的趣味和意義,科技創新亦沒有了動力源泉和發生土壤,留下的只是一些俯首聽命的“真理”執行者。其三,不利於學習者平等觀念的養成和人性尊嚴的確立。學習是一追求真理的過程,也是一個人自我實現的過程。但是,這一切的順利展開無不仰賴於“思想的自由市場”和獨立的文化環境。而“受教育權”這一理論範式卻使學習活動置於受教者與授教者力量、地位等過分懸殊的框架內,並且通過授教者的道德優勢地位不斷地強化這種不平等的機制建構。如是,獨立性文化泯滅,服從性文化風長,在工具化、客體化的人才觀念指導下人性尊嚴不張,本就淡漠的民主精神也會在支配理性中不斷消耗殆盡。

不過,“受教育權”這一分析工具極易演變成為支配文化和服從文化的病灶。申言之,“受教育權”也正是支配文化和服從文化在教育領域裡的邏輯結果和表現形式。故此,筆者以為,應該用學習自由或學習權概念全面取代“受教育權”概念,特別是在“終身學習”已成為時代發展必然趨勢的今天。如果將教育劃分為啟蒙教育即“成己教育”——認識自己的存在、養成教育即“成人教育”——培養調處群己關係能力和成熟教育即“成事教育”——培養科學精神、實現人生意義的升華,這三個階段不無道理的話,那么,“受教育”的理念必須隨著上述教育階段的遞進而逐步弱化並最終退席。由於現行法律規定的不精確和人們對教育法制本質的認識誤區,目前我國理論界和實務界幾乎都是以“受教育權(利)”範式展開自己的學理探討和審判實踐的,人們只知“受教育權”而不曉“學習權”,既便提到了“學習權”一語也是在“受教育權”的意義上使用的,相互混淆、不分軒轅。而日本有的學者則將“受教育權”視為“學習自由”這一基本人權在實定法上的表現形式,對此筆者亦不敢苟同。筆者以為,“受教育權”的概念僅在上述“成己教育”、“成人教育”的階段即未成年人教育時期才能有限制的和“學習自由”配合適用,而不適宜於“成事”教育階段即包括大學教育在內的成年人教育時期,這一時期應該用“學習自由”或“學習權”加以描述。就我國大陸而言,在前高等教育階段特別是義務教育階段,由於學生還未滿18周歲,認識能力和學習的自覺性都不強,因此可以在強調其學習的主體性和權利性的基礎上,有限制的使用“受教育權”,而在大學教育時期,則只能稱之為“學習自由”或“學習權”,不能以“受教育權”概念代替。只有這樣才能解釋為什麼大量學生考不上大學而不享有這項“受高等教育權利”的事實,否則的話,受教育權既然是人人享有的憲法權利,為何還有競爭性考試的制度安排?而且至今無一例“聯考落榜生”狀告國家不作為的訴訟出現呢?可見,正如我國台灣學者周志宏所論:“嚴格說來,從學習權之保障的觀點而言,受教育的權利乃是作為保障學習權之實現而存在的,也是學習權概念的下位概念。”

至此,我們可以就“受教育權”和“學習自由”或“學習權”的關係作如下總結:學習自由或學習權適用於所有的教育型態和教育時期,而“受教育權”僅在未成年人教育特別是義務教育階段才能作為學習自由的替代性和補充性概念發揮著自己的作用力與解釋力。因此,學習權或學習自由是上位概念,而受教育權是其下位概念,脫離了前者的統轄,後者無法自足和自洽,而且極易演變為支配文化和服從文化的御用工具而失去其應有的效能。

二、作為社會權(福利權)的學習權

學習權的有效保障是教育體製得以建立的出發點和落腳點。從歷史的視角觀之,教育經歷了一個從私人教育到公共教育的發展歷程。在古代,子女是否接受教育基本上是家庭內部的私人事務,其與國家權力並無內在的關聯,國家亦很少直接介入教育事務。因此,那時接受教育或學習也就沒有納入法權範疇予以研究的必要性。如在古代的西方社會裡,部分國家雖然亦設有學校但卻不積極介入,更談不上壟斷教育事務,除了古希臘的斯巴達是一特例外,教育並非因國家的目的而存在,接受教育或學習的過程任由家庭自負其責。在中國古代社會,曾出現過“親職教育”、“學徒教育”、“私塾教育”、“書院教育”和“官學教育”等教育型態和模式。除了“書院”這一“學術自治組織”具有一定“公共論壇”的性質與特徵外,其餘的在本質上都是私人教育,所謂的“國子監”等官學也無非是統治貴族的“親職教育”罷了——即私人教育的高級表現型態。近代以來,隨著民族國家的興起,透過政府組織,國家力量開始全面介入教育事務,自17世紀直到20世紀初期,國家對教育事務的管理日益深入與寬廣。各國不但逐步確立了公共教育制度,而且教育的義務性和強制性也日益普遍,義務教育制度被廣泛建立了起來。由於當時的教育制度是因國家的目的而建構起來的,“是為了造就良好的國民而不是為了個人之人格發展與自我實現”。因此,教育被認為是國家的權力即國家享有教育權,相應的,接受教育也就成為人民對國家應盡的法定義務。可見,近代的憲政思想雖已承認教育是國家的重要任務與功能,但接受教育是一項憲法基本權利的觀念和制度還遠未普遍確立。

真正在憲法上承認接受教育乃公民的一項權利是“二戰”以後的事了。之所以不再強調受教育是人民的義務,原因是“戰前法西斯主義及軍國主義國家常藉著受教育是人民的義務,便透過國家對教育的控制,不斷的灌輸特定的政治意識形態及國家所要求人民應有的道德、價值觀,間接造就成了侵略戰爭、獨裁者、專制政權以及違反人性尊嚴之犯罪行為的出現。”因此,接受教育從法定義務轉變成為一項基本的憲法權利,將教育的目的回歸到個人人格的發展而非國家的需要,是戰後教育制度的重大轉型和顯著特徵。到了1980年代,學習自由或學習權的觀念又開始全面勃興,並作為一種有效的分析工具和理論框架反思、整合著“受教育權”理論的優劣與事非,從而以1985年聯合國教科文組織發表《學習權宣言》為標誌,開啟了教育理念和制度發展的新紀元。

綜上,接受教育經歷了一個無所謂權利義務,到公民的義務,再到公民權利的歷史發展進路。從20世紀中葉始,受教育權或學習權又迎來了一個憲法化的高潮。據統計,在142個國家的憲法中,有73個國家的憲法有受教育權利的規定,占總數的51.4%,並且,在1787年至1948年的28部憲法中有10部(35.7%)有受教育權的規定,而1949年至1975年間制定的110部憲法中有60部憲法有受教育權的規定,占到了總數的54.5%。按照我國台灣學者周志宏先生的統計,目前世界範圍內的憲法中直接明確規定受教育是權利也是義務的僅有以下少數幾個國家與地區:1、1969年利比亞憲法第14條:“教育為所有利比亞人之權利與義務”;2、1978年泰國憲法第35條和第52條;3、1980年越南憲法第60條:“學習為公民之權利與義務”;4、我國1982年憲法第46條:“中華人民共和國公民有受教育的權利和義務”;5、我國台灣地區“憲法”第21條規定:“人民有受國民教育之權利與義務”。而規定接受教育是義務者僅有1952年約旦王國憲法第20條。

如上所述,義務教育經歷了一個從私人教育到公共教育的發展過程,與此同時,學習權亦有一個從自由權到自由權與社會權並存的歷史演進規律。歷史的拐點就在20世紀的上半葉,此前學習權只是一項自由權,但是此後,“隨著社會財富的分化和急劇集中,至少一部分人發現所謂的‘自由’僅僅是‘貧困的自由’,於是,人們試圖放棄部分‘自由權’而主張‘社會權’的最低保障。這樣,‘自由放任’的市場走向了‘規制市場’,‘自由法治國’過渡到了‘福利法治國’。上世紀中葉已成規模的‘福利國’的基本功能,就是通過政府對經濟和社會的適當干預,為全體公民特別是最少受惠者提供最低生活保障,以抵禦現代社會的種種風險對人們生活和基本權利的威脅與剝奪。”正如日本學者大須賀明所言:由於資本主義的“構造性危機”,導致了“古典式”的“經濟性貧困”和“現代式”的“文化性貧困”的雙重困境,才最終引發了人們對社會權的熱烈討論與制度建構。其中,關鍵舉措無非兩端:一方面,依靠徵收推行累進稅制和“遺產稅”等方式“剝奪剝奪者”,縮小貧富差距;另一方面,通過提供一定年限的教育平等機會,給人們以有關未來的美好期待和生活信心。這樣,學習權取得了社會權的現代權能屬性,並且社會權產生伊始就大有取代自由權的發展勢頭。然而,學習自由權是對學習自治性的承認,意味著要把個人在學習中的自主判斷和決定置於最優先的地位,並對此給予最大的尊重。所以,“從歷史上看,……社會權只能是一種自由權的補充物。就是說,旨在創造各種必要條件以在實際上保證已經化為自由與平等之法的價值者,是社會權;自由權是目的和原則,而社會權的存在與作用,僅僅局限於為了資本主義社會的構造性弊病與矛盾而必不可少的最小範圍內。因此,儘管社會權在法的形態上有異於自由權,然而兩者之間卻有著邏輯上的整合性,而且這樣的整合性成了規定社會權的局限性甚至‘隱偽性’的樣式。從這樣的邏輯上來說,社會權的位置關係是,以自由權的存在為前提,而且其內容總體上由自由權規定。” 不過,時至今日學界對學習自由或學習權並沒有一個明確的界定和統一的概念,根據1985年聯合國教科文組織在法國巴黎舉行的第四屆國際成人教育會議通過的《學習權宣言》 (Theright to learn),“學習權”可作如下描述:學習權乃是指讀與寫的權利;質疑分析的權利;想像與創造的權利;研究自己本身的世界而撰寫歷史的權利;獲得教育資源的權利;發展個人及集體技能的權利。

在義務教育階段,學生的學習權既是一種自由權,又是一種社會權。換言之,接受義務教育的學生的學習權有著自由權和社會權的雙重構造和屬性。當我們意欲說明的是學習的自由度、選擇性以及追求真知的自治空間時,強調的就是學習權免於國家權力干預的消極性的防禦請求權屬性,亦即學習權的自由權側面;與此相對,當要求來自於國家的積極援助時——比如創設學習條件、確保財政投入以及提供高師資質量——學生則是在行使對於國家的給付請求權,即聲請國家積極地作為以便滿足自己的法定需求,從而顯示出了學習權的社會權或福利權的側面。“學習自由權”和“學習社會權”共同構成了義務教育階段學生的憲法基本權,二者相互補充,不可偏廢。儘管這一時期學生的心智特徵決定了,他們要很好的完成學業離不開來自外界的指導和監護,但國家教育行政機關的指導僅是建言性和倡議性的而不是強制性的,否則就會背離事物的本質而走向反面。對此,國內有學者儘管意識到了義務教育和高等教育存在很大的區別,但卻認為:“就義務教育階段所存在的國家和學生之間的這一憲法關係而言,這一權利的性質屬於社會權,是要求國家積極給付才可實現的權利,而高等教育階段學生的受教育權則在性質上屬於自由權。”按照這種邏輯該學者又得出了如下結論:義務教育中“作為國家代理人的公立學校既使不是完全不享有自治權,其自治空間也幾乎可以忽視不記的”。對此筆者實難苟同,她將我國現實教育中非正常狀態視為當然,在不承認接受義務教育學生的學習自由權和教師的教學自由、研究自由的基礎上,進而否認了“中國小校”的自治權。其實,在義務教育階段學生及其監護人享有擇校權、教學內容決定參與權以及選擇教師權等各項自由權,教師亦享有教學內容研究和教學方式的探索等相當程度的自由,儘管這些權利或自由受到眾多因素的制約而有所弱化,但是其具有不得粗暴干涉和非法剝奪的固有屬性,怎么能夠以實然否定應然,斷言學習自由權和教學、研究自由及其制度性保障在義務教育階段的公立學校“幾乎可以忽略不記”呢?同時,作為我國教育基本法的《教育法》第2條明確規定,“在中華人民共和國境內的各級各類教育,適用本法”。而該法第28條第1項又規定,學校及其他教育機構行使按照章程的自主管理權。很顯然這裡的學校不僅僅指高等院校,應該包括實施義務教育的中國小校。雖然二者在自主管理權上即自治權上應該存在著程度和方式的差異,但不應有質的區別。

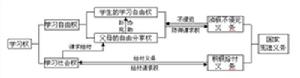

也正是基於義務教育階段學習權是自由權和社會權有機統一的基本認識——儘管該時期學習權的社會權程度要遠遠高於自由權程度,筆者以為,我國義務教育階段學生的學習權或學習自由的憲法依據不是通常所認為的那樣僅指現行憲法第46條之規定:“中華人民共和國公民有受教育的權利和義務”。而且還包括憲法第47條之規定:“中華人民共和國公民有進行科學研究、文學藝術創作和其他文化活動的自由。國家對於從事教育、科學、技術、文學、藝術和其他事業的公民有益於人民的創造性工作,給以鼓勵和幫助”。在義務教育階段,憲法第46條所確認的是學習權的社會權側面與屬性,即憲法第46條是學習社會權的憲法依據,而憲法第47條則是對公民學習自由權的宣告,即是學習自由權的憲法依據。兩條規定共同構築了我國義務教育階段未成年公民學習權或學習自由這一基本人權的完整憲法框架。前者強調的是國家的作為義務即積極的給付義務,後者表達的是國家的不作為義務即消極的不干涉義務。它們的內在關係如圖表1所示:

圖表1:

學習權

學習權三、義務教育是誰之義務?

一般而言,所謂義務教育,系指所有適齡兒童和少年在法定的年限內強制性地接受免費教育的制度。義務教育具有包括大學教育在內的其他教育階段所不具備的三個顯著特徵:1、普遍性,即所有適齡兒童一律接受教育;2、強制性,即以國家強制力為後盾迫使義務主體促成學生就學;3、無償性,即義務教育是一種免費教育。然而,在“免費”的內涵理解和具體操作上,各個國家或地區卻由於政治、經濟、文化背景的差異性呈現出了多樣性。概言之,有以下三種情形:第一種,“免費”就是免除教育上的“一切必要費用”;第二種,“免費”僅指“學費”的免除,換言之,在義務教育階段國家不徵收“學雜費”;第三種,則除了“學費”以外,教科書亦是免費分發的。由於“一切必要費用”實屬一不確定性法律概念,在實踐中不易界定也很難操作,所以,各個國家在免費問題上都是根據綜合國力逐步放開的,就目前情況而言,一般實施義務教育的國家都實現了學費的免除,並且正向教科書免費分發邁進。如根據《關於義務教育諸學校之教科書免費措施的法律》規定開始,日本自1963年就已經實施了教科書的免費發放。而我國1986年頒布的《中華人民共和國義務教育法》 (以下簡稱1986年義務教育法)第10條規定:“國家對接受義務教育的學生免收學費”,但是由於綜合國力、教育政策以及財政體制等方面的原因,公立學校不但一直在徵收學費,而且繁重的雜費已成為加重人民負擔的一個亟待解決的普遍社會問題。可見,實其政府一直處於違法狀態,而20年來竟無一例訴請政府履行法定免費義務的案件發生!反而湧現了大量 “官告民”的法治怪胎,並且訴訟中作為被告的學生家長也沒有一人依法對原告鄉鎮政府提出反訴!中國的法治狀況從中可窺見一斑。可喜的是,2006年修改後的義務教育法(以下簡稱2006年義務教育法)第2條第3款在重申義務教育不徵收學費精神的基礎上,為了遏制教育亂收費又進一步明確規定不收“雜費”。而且今年“不徵收學費”的制度安排在一些地區已部分地落到了實處,並有望在不遠的將來於全國範圍內全面推開。

既然學習權是自由權和社會權的有機統一,那么義務教育的權利主體也就不難理解,即享有學習自由權和學習社會權的未成年適齡兒童或少年。實踐中將適齡兒童和少年視為教育法律義務承擔者的觀念和做法有悖憲法基本原理,扭曲了義務教育的法律關係。那么,我國現行憲法第46條第1款規定的“公民有受教育的權利和義務”中的“義務”又是誰之義務呢?是作為監護人的父母還是國家?是兩者分擔還是一方獨擔?上述問題的回答,既涉及到現代公共教育背景下對義務教育性質的界定,又與公民憲法權利從自由權到社會權的嬗變密切相關,同時還關涉教育權的歸屬問題即究竟持“國家教育權說”還是采“國民教育權說”。

問題的探討必須置於以下背景中進行:其一,義務教育階段的學生是心智發展尚未完全的未成年人,需要外力的協助和監護,才能順利開展學習並在學習中逐步達至“人的自我實現”;其二,現代的義務教育是一種公共教育,這就意味教育並不完全是私事,它與國家經過長時期的博弈已與後者存在著千絲萬縷的內在關聯。這樣,既然接受教育者是未成年人,那么未成年人的父母或其他法定監護人就具有了帶有強烈自然屬性的無法迴避、不可推卸的固有管教責任,這是一種先於國家與社會的倫理義務,它並不以法律的規定或確認為前提和條件,也不因法律的規定或確認而平添任何重要性,毋寧是因為它的重要才得到各國法律不約而同的規定或確認。並且該種義務已經進入實定法的視野而法律化,就表明了國家對此的強烈關注,其結果必然是,一旦作為義務主體的父母或其他監護人不履行或怠於履行自己的法定義務,招致的將是道德和法律的雙重製裁。因此,“與兒童的受教育權相對應負有兒童受教育的責任者,在第一次元上乃是父母或親權人”。正如德國基本法第6條第2項規定的那樣:“對子女的照顧與教育是父母的自然權以及首要的強制義務。”我國《教育法》第18條規定:“……適齡兒童、少年的父母或其他監護人以及有關社會組織和個人有義務使適齡兒童、少年接受並完成規定年限的義務教育。”第49條規定:“未成年人的父母或其他監護人應當為其未成年子女或者其他被監護人受教育提供必要條件。”2006年《義務教育法》第5條第2款則規定:“適齡兒童、少年的父母或者其他法定監護人應當依法保證其按時入學、接受並完成義務教育”。而《未成年人保護法》第9條又明確規定:“父母或者其他監護人應當尊重未成年人接受教育的權利,必須使適齡未成年人按照規定接受義務教育,不得使在校接受義務教育的未成年人輟學。”

可見,父母或其他法定監護人是義務教育的首要義務主體。然而,這種義務是憲法義務還是法律義務?換言之,父母或其他法定監護人管教未成年子女的義務是否就是我國現行憲法第46條第1款所指的義務,還是僅指《義務教育法》等所指的法律層面的義務?如果該種義務是屬於憲法義務的話,是否意味著此時憲法具有了第三人效力?眾所周知,憲法是調整公民與國家之間關係的法律規範,憲法關係中除了幾類特定事項(稅賦、服兵役)外,國家是義務主體,公民是權利主體,怎么在義務教育事項上作為私法主體的父母或其他法定監護人反而成為了公法上的義務承擔者呢?要回答這個問題,必須從父母方在此法律關係中的特殊地位入手。如上所述,學習權是一具有憲法位階的公民的基本人權,而這一權利的行使對於未成年人而言又無法自足和自洽,必須藉助外界給以物質、方法等方面的協助方能完成,這種協助很自然地就首先落在了父母身上。換言之,未成年子女在行使學習權、享有學習自由時,由於他們心智發展未完全等原因,父母就有了指導、督促和管教的權力,並藉此幫助子女共同行使學習權,我們可以稱父母的該種權能為“學習自由分享權”。父母的“學習自由分享權”是以子女的學習權為前提的輔助性權利(力),二者相互結合排除了義務教育階段未成年人的心智障礙,使他們像成年人一樣能夠真正的自由學習。這樣,父母的“學習自由分享權”和子女的“學習權”共同構築了一個完整的未成年人的學習自由。由此可見,父母在教育子女的問題上,首先是一個權利(力)主體,其次才是一個義務或責任主體;而且這種權利(力)和義務是一個事物的兩個不同側面,二者緊密相聯、無法分割。這種權利義務一體兩面的特徵也就形成了義務教育階段父母地位特殊的內在規定性。另外,由於學習權的憲法位階性,作為學習輔助性權利的父母的“學習自由分享權”也就當然具有了憲法位階性,再加之“學習自由分享權”和“教育子女義務”的一體兩面的特性,父母或其他監護人在義務教育階段的義務也自然具有了憲法位階即屬憲法義務。故此,義務教育階段父母的法定義務應該是我國憲法第46條第1款所指的義務。並且該種義務又因我國憲法第49條第3款規定——“父母有撫養教育未成年子女的義務”——得以補強和再證實。父母的教育義務對子女而言是一種教育的責任,對包括國家在內的第三方而言則又顯示出其權利的特徵,從而對抗著來自社會各方面的對其子女學習權的干涉與侵害。

父母或其他監護人作為義務教育的固有義務主體已昭然若揭,那么,除此還有沒有其他的義務教育的責任承擔者或義務主體存在呢?答案是肯定的。根據憲法學的基本原理,接受義務教育既然是適齡兒童和少年行使學習權這一憲法基本人權的必然要求,那么國家就具有了供給義務教育制度和環境的責無旁貸的義務和無法迴避、推卸的責任,這是不言自明的必然邏輯結果。一方面,就學生學習自由的自由權側面而言,國家承擔消極不作為的不得侵犯的憲法義務,這裡包括了立法侵犯和行政侵犯兩端。換言之,學生的學習自由權是一種“免於權力干涉的自由”,即防禦請求權。另一方面,就學生學習權的社會權側面而言,國家則又承擔著積極作為的給付義務。換言之,學生享有“給付分享請求權”。那么,國家在義務教育階段應該履行那些給付義務呢?筆者以為,這種“給付義務”應該包括“學生的學習條件”和“教職工的工作條件”兩部分。具體而言,涉及教育基本制度的建構、預算的編制與學費的免除、學校的組織、設定的整備與校園環境的最佳化以及師資的培訓與供給等方面。

綜上,義務教育的權利主體是適齡的兒童和少年,而義務主體是父母方和國家,這不僅僅因為學生是未成年人。由於父母方義務的原始性與自然性,較少故意侵犯子女的學習權,即使有侵犯案件的發生,亦大多是生活拮据所致。從這個意義上講,國家既是義務教育的制度供給者,也是義務教育制度最大的潛在危害者,成為了義務教育法制的重點調整和規制對象。那么,具體承擔義務教育的中國小校是否是我國憲法第46條所謂“義務”的一方主體呢?學校在具體實施教育時,當然承擔著重大而“瑣碎”的法定義務或責任,不過,這些義務主要是相對於學生學習自由權的,如不得體罰、不得隨意退學與開除等,並且這只是學校作為公共行政主體的行政法上的義務而非憲法義務。至於師資的最佳化、校舍的整備等則不是學校相對於學生學習社會權的義務,而是應該劃歸國家的憲法義務,只有在國家教育預算依法足額投入學校卻沒有合理使用從而造成學生學習權損害時,學校才承擔相應的行政法律責任。義務教育憲法關係如圖表2所示。

圖表2:

義務教育憲法關係圖

義務教育憲法關係圖四、義務教育是何種義務?

父母使子女接受義務教育的義務,究竟是“就學義務”還是“教育義務”?如是“就學義務”的話,究竟是“就讀公立學校的義務”還是“就讀私立學校的義務”?考諸各國教育實踐,對此作法不一。概言之,可分為以下三種類型:1、“教育義務”和“就學義務”並存型(多屬基督教或天主教國家,如愛爾蘭);2、“就學義務”型,這又可分為兩種模式,一種是只允許到公立學校就學(如部分非洲國家),另一種是既可進入公立亦可進入私立學校就學(韓、日等);3、原則上屬“就學義務”型,但允許“教育義務”型態在特殊情況下例外存在(如美國多數州)。在Wisconsin VYoder(1972)案中,居住於威斯康辛州的特殊族群Amish堅信現代文明將使人類生活墮落,所以,當其子女學習到約14周歲時,該族群的家長就會要求他們輟學回家並接受農耕為主的職業教育,以應付未來的農耕生活,然而,該州法律規定適齡學生必須強迫入學直到16歲。於是,威斯康辛政府就對輟學學生的父母提起訴訟,認為其違反了義務教育法,學生必須強迫返校。最後,聯邦最高法院基於對Amish宗教自由的尊重判決政府敗訴,允許Amish族群的“在家教育”。根據聯邦教育部教育統計中心的數據顯示:1985年接受教育的孩子大約5萬名,而到2003年,這一數字達到210萬,平均每年以20%的速度增長。那么,我國教育法制採用的是何種義務型態呢?我國憲法第46條第1款規定:“中華人民共和國公民有受教育的權利和義務。”僅從該條規定來看,應將我國的型態理解為“教育義務”,即父母只要能夠保障適齡兒童和少年接受同階段學校教育相應水平的教育即可,至於接受的是民辦學校教育、公立學校教育、抑或在家教育則在所不問。因為,上述條款表明我國憲法並沒有進一步課予父母必須使其子女接受何種類型的學校教育的義務。然而,我國2006年《義務教育法》第5條第2款卻規定:“適齡兒童、少年的父母或其他法定監護人應當依法保證其按時入學接受並完成義務教育。”第11條規定:“凡年滿六周歲的兒童,其父母或其他法定監護人應當送其入學接受並完成義務教育”;第12條規定:“適齡兒童、少年免試入學,地方各級人民政府應當保障適齡兒童、少年在戶籍所在地學校就近入學”。同時,我國《未成年人保護法》亦有相同的立法宗旨,該法第9條明確規定:“父母或其他監護人應當尊重未成年人接受教育的權利,必須使適齡未成年人按照規定接受義務教育,不得使在校接受義務的未成年人輟學。”可見,我國最高立法機關持一種義務教育就是“入學教育”、父母使其子女接受義務教育的義務是“就學義務”的立法觀點和價值取向。儘管立法機關的上述法律並沒有將“就學”限定為“就讀公立學校”,實踐中父母也確實享有使其子女入民辦學校或入公立學校就學的自由選擇權。但不可否認的是,上述立法不僅有悖於“接受法定年限的教育並達到一定文化水平”的義務教育制度的本質,而且將憲法第46條第1款“受教育的權利和義務”限縮為“受學校教育的權利和義務”,實屬違憲法律,構成了對父母義務教育選擇權的立法侵犯,亦不利於義務教育多元化發展。

就現代憲政理論而言,接受義務教育是公民不可剝奪的基本權利,為了實現該項權利必須建立相應的基本保障制度,而義務教育這一特定的制度形式正是公民學習權的“制度性保障”。作為公民學習權的“制度性保障”,義務教育一經確立,就如同一國婚姻制度、大學自治制度一樣具有了憲法位階,立法機關只能並且必須進一步地細緻化和程式化該項基本制度,但不得廢除、變更和曲解制度本身所承載的憲法精神與宗旨,否則就屬違憲的立法而無效。制度性保障理論,由德國憲法學家卡爾·史密特(Carl·Schmitt,1888-1985)首創。史密特認為,社會先於國家,自由先於法律,“唯有自由之人才可以決定自由為何物”。自由是如此彌足珍貴,必須將自由和保障自由的“制度”加以區別,並且一旦保護自由的特定製度經由憲法所確認,即使是立法者亦不得以法律的形式將其廢除,進而掏空“自由”的原始內涵。可見,“制度性保障”的憲法理論主要是針對立法者的,以保障自由的特定製度的不可廢棄性來限制立法權的恣意裁量,從而守護自由。

很顯然,我國的《義務教育法》和《未成年人保護法》等法律,都不同程度地歪曲了義務教育這一學習權保障性基本制度的原有擔當,違背了現行憲法的立憲精神,這也正是“孟母堂”事件得以發生的癥結所在。無獨有偶,“童話大王”鄭淵潔放棄了對其兒子的“在校教育”採用“在家教育”,然而自相矛盾的是,他們違法即違背了義務教育法等法律卻並不違憲,如何解決唯賴違憲審查一端。但是,反觀我國的憲政實踐,嚴格意義上的違憲審查制度——即“對準議會的一門大炮”——由於政治體制等綜合性因素的掣肘,至今尚未確立。根據《立法法》、《各級人民代表大會常務委員會監督法》以及《行政法規、地方性法規、自治條例和單行條例、經濟特區法規備案審查工作程式》的規定精神,也只是確立了以“人大常委會”為主體的法規、自治條例、單行條例、“兩高”司法解釋和其他政府規範性檔案的備案審查制度和以國務院為主體的行政規章備案審查機制。不過,一種以解決規則衝突為已任的“法律”位階以下規範的抽象性審查模式畢竟已艱難啟航,它的意義不僅僅在於初步實現了從“靜態憲法”到“動態憲法”的制度變遷,更昭示了我們對法治核心體悟的深化和飛躍,它所隱含的價值導向遠遠超過了制度功效本身,必將對我國未來的憲政發展和建設構成深遠的影響。按照這樣的制度邏輯,要實現義務教育的良性發展和學習權的有效保障,我國法律違憲審查制度的創新與建構就顯得非常必要與迫切。

故此,從憲法層面而言,筆者以為,既然父母教育處於義務教育階段未成年人子女既是其權利(力)又是其義務,並且該種權利義務如上所述又具有憲法位階,就必須有效地保障父母“在家教育”、“在校教育”抑或其他型態教育的自由選擇權,即將憲法上父母使子女接受義務教育的義務作“教育義務”而非“就學義務”理解。正如“孟母堂”的一位學生家長所言:“家長是其子女天然的監護者,這個世界上不可能有任何人比父母更關心自己的子女,更了解自己的子女對於教育的需求,因此,家長自然有權安排子女的教育。”同時,為了保證義務教育的質量,還應該借鑑其他國家或地區的“學力鑑定制度”,對“接受”非學校教育的未成年人進行制度化的學力鑑定,以便檢驗父母履行義務教育的真實情況,並作為責任追究的重要證據或依據。

【作者介紹】湘潭大學法學院副教授,在讀法學博士,主要研究方向:憲法學與行政法學。

注釋與參考文獻

[①]參見李麗:《我們的憲法權利就在身邊——2006年度中國十大憲法事例》,載於《中國青年報》,2007年1月6日。[②]現代通說以18歲作為分界點,儘管愈回溯人類歷史這個分界點就會愈提前,但至少也要10年左右。

[③]費孝通:《鄉土中國·生育制度》,北京大學出版社1998年5月版,第106頁—107頁。

[④]參見費孝通:《鄉土中國·生育制度》,北京大學出版社1998年5月版,第191頁。

[⑤][英]弗里德利希·馮·哈耶克:《法律、立法與自由》(第1卷),鄧正來譯,中國大百科全書出版社2000年版,第12頁。

[⑥][日]蘆部信喜:《憲法》(第3版),林來梵等譯,北京大學出版社2006年2月版,第238頁。

[⑦] 有關教育的“三段論”參見李惠宗:《教育行政法要義》,元照出版有限公司2004年9月版,第11-16頁。

[⑧] 如我國《高等教育法》第9條規定:“公民依法享有接受高等教育的權利”。

[⑨] 參見孫霄兵:《受教育權法理學:一種歷史哲學的範式》,教育科學出版社2003年12月版;龔向和:《受教育權論》,中國人民公安大學出版社2004年1月版;胡錦光、任端平:《受教育權的憲法學思考》,載於《中國教育法制評論》(第1輯),勞凱聲主編,教育科學出版社2002年7月版;莫紀宏:《受教育權憲法保護的內涵》,載於《中國教育法制評論》(第2輯),勞凱聲主編,教育科學出版社2003年11月版;溫輝:《受教育權的司法保障——一則受教育權案例所引起的法律思考》,載於《行政法學研究》,2003年第1期;文正邦等:《公民受教育權的行政法保護問題研究》,載於《政法論叢》,2006年第6期;2001年7月24日《最高人民法院關於以侵犯姓名權的手段侵犯憲法保護的公民受教育權的基本權利是否應承擔民事責任的批覆》,北京市海淀區人民法院行政判決書(1999)海行初字第103號;北京市海淀區人民法院行政判決書(1999)海行初字第104號;北京市海淀區人民法院行政判決書(1998)海行初字第142號;福建省廈門市思明區人民法院行政判決書(2005)思行初字第80號。

[⑩] 參見[日]堀尾輝久:《國民と教師の教育權》,載於《法と教育》,兼子仁編,學陽書房1972年版,第255-256頁。

[11] 這裡所指的古代,在西方社會主要是指16世紀以前,而中國則按通說是以1840年鴉片戰爭為分界。

[12] 徐宗林:《西洋教育史》,台灣五南圖書出版公司1991年版,第81-84頁。

[13] 義務教育的歷史,最早可上溯至公元802年查理大帝下令課予父母送子就學義務的作法,但一般認為義務教育發端於12世紀英格蘭的“學徒制度”。參見周志宏:《教育法與教育改革》,高等教育文化事業有限公司2003年9月版,第489頁。

[14]周志宏:《教育法與教育改革》,高等教育文化事業有限公司2003年9月版,第506頁。

[15]各國憲法中最早明確規定受教育權是公民權利的是1936年蘇聯憲法,該法第121條規定:“蘇聯公民有受教育的權利。此項權利之保證為:普及初級義務教育,七年免費教育……”

[16]董雲虎、劉武萍編著:《世界人權約法總覽》,四川人民出版社1990年版,第582-605頁。

[17]周志宏:《教育法與教育改革》,高等教育文化事業有限公司2003年9月版,第508頁。

[18] 倪洪濤、劉麗:《走出福利法治國的困境》,載於《法律科學》2006年第4期,第30頁。

[19][日]大須賀明:《生存權論》,林浩譯,元照出版有限公司2001年6月版,第32頁以下。

[20][日]大須賀明:《生存權論》,林浩譯,元照出版有限公司2001年6月版,第203-204頁。

[21] UNESCO(1985), International conference on adult education,4th.Paris,Final report.paris:UNESCO,PP.67-68.

[22] 鄭賢君:《公立高等學校的懲戒權有多大——淺析大學自治與學習自由的衝突》,載於《大學自治、自律與他律》,湛中樂主編,北京大學出版社2006年5月版,第182頁。

[23] 參見[日]蘆部信喜:《憲法》(第三版),林來梵等譯,北京大學出版社2006年2月版,第240頁。

[24]相關案例參見《不送孩子上學吃官司,修文八位家長成被告》,載於《法制日報》,1998年11月20日,第2版;《家長不讓孩子上學,鄉長控告家長違法——酒泉一鄉政府將4位家長推上法庭》,載於《法制日報》,1999年3月30日,第1版;《湖北基層法院幫數百名學生重返課堂》,載於《法制日報》,1999年5月28日,第3版;《鄉政府狀告失學兒童家長》,載於《法制日報》,2001年11月1日,第7版。

[25] 2005年12月24日,國務院發出《國務院關於深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》,並承諾:確保2006年西部農村義務教育階段的中國小生全部免除學雜費,2007年這一免費政策擴展到中部和東部地區,對貧困家庭學生免費提供課本和補助寄宿生生活費。參見李麗:《我們的憲法權利就在身邊——2006年度中國十大憲法事例》,載於《中國青年報》,2007年1月6日。

[26]參見[日]蘆部信喜:《憲法》(第三版),林來梵等譯,北京大學出版社2006年2月版,第239頁。

[27] [日]蘆部信喜:《憲法》(第三版),林來梵等譯,北京大學出版社2006年2月版,第238頁。

[28] 轉引自許育典:《法治國與教育行政》,高等教育文化事業有限公司2002年5月版,第41頁。

[29] 所謂“就學義務”,是指父母有使子女進入學校就讀而接受教育的義務,通常不容許在家自行教育。

[30] 所謂“教育義務”則是指父母有對子女給予教育的義務,至於教育的方式則不限於學校型態,非學校教育型態亦被允許,只要子女所受教育能夠達到同階段學校教育的水平即可,因此通常容許在家自行教育。

[31] 參見周志宏:《教育法與教育改革》,高等教育文化事業有限公司2003年9月版,第494頁。

[32] Wisconsin v Yoder,406 u.s.205(1972).

[33] 蘇頌興:《“現代私塾”應該緩行》,載於《文匯報》,2006年8月3日,第5版。

[34]參見李建良:《“制度性保障”理論探源——尋求卡·史密特學說的大義與微言》,載於《公法學與政治理論》,吳庚大法官榮退論文集編委會,元照出版有限公司2004年10月版,第220頁以下。

[35] 參見《童話大王的“現代私塾”》,載《南方周末》,2005年6月30日。類似的“個案”參見《14歲女孩從未進校門聯考考出560分》,載於《中國青年報》,2006年7月4日;《父親自行教育8歲兒子,前妻交涉無果告上法庭》,http://www.bsptt.gx.cn/news/news-view.asp?id=17359;《天才兒童:去學校還是在家接受教育》,http://www.hlj.xinhunet.com/xw/2006-10/30/content-8387796-2.htm。

[36] 劉陶:《“孟母堂”學生家長欲起訴上海市教委討要在家教育權》,載於《法制日報》,2006年8月2日。