基本信息

| 中文名: 孫克剛 | 出生日期: 1912年12月17日 |

| 字號: 字克剛,號養吾、象乾 | 逝世日期: 1967年01月05日 |

| 國籍: 中國 | 職業: 軍人、記者、作家 |

| 名族: 漢族 | 服役軍隊: 國軍新三十八師 |

| 出生地: 安徽省廬江縣金牛鎮 | 主要成就: 著作《緬甸蕩寇志》 |

人物簡介

孫克剛

孫克剛孫克剛——抗日名將孫立人將軍的堂侄。孫克剛,漢族,原名孫至道,字克剛,號養吾,又號象乾,生於1912年12月17日,卒於1967年1月5日,安徽省廬江縣人金牛鎮人,少將軍銜。其所在的孫氏家族史安徽廬江縣名門望族,屬於 書香世家和官宦世家,史典型的由商而儒,再由儒而仕,即學優登仕的大家族。孫克剛的祖父孫浤澤(1855-1915年),光緒三年(1877年)進士,官廣西賀縣知縣,後為台灣首任巡撫劉銘傳幕僚,跟隨劉銘傳到台灣參與政務,任台灣滬尾海關監督。孫克剛二祖父孫熙澤、孫立人將軍之父,光緒二十年(1894年)舉人,官安徽省警察學堂學監,登州府知府,山東省審判廳廳長等職。孫克剛的三祖父孫春澤,為清末選拔的優貢生,曾授浙江餘杭巡檢佐雜官,歸鄉不就,經商為業,家境殷實。孫克剛的父親孫傳人史孫立人將軍的堂哥。孫氏家族歷來重視教育,家庭文化氛圍濃厚,一直都保持著崇文重教的優良傳統,常常以重金聘請地方名塾師來家中講學。孫氏家族世出官門,孫克剛的堂叔孫立人將軍是孫氏家族的傑出代表,孫立人系抗日名將、軍事家、民族英雄,1923年畢業於清華大學土木工程系,同年赴美留學,就讀於印第安納州普渡大學土木工程系,1924年畢業,獲理學學士學位。後又考入美國維吉尼亞軍校,攻讀軍事,1927年畢業。孫立人1928年歸國參軍,長期服務軍旅,曾參與和指揮淞滬會戰,遠征緬甸,史上有名的抗日將軍,戰功卓著,被譽為“軍神”、“叢林之狐”、“東方隆美爾”。

孫克剛自幼天資聰慧,聰明好學,孫父特別重視兒子的正統文化教育,注重他的啟蒙教育家教嚴格,孫克剛自小便深受中國傳統文化薰陶,中國古代文人志士的愛國情懷和愛國思想深深浸淫著年幼的孫克剛。在安慶讀書時,他便開始參加反帝愛國運動,參與學生上街遊行示威等愛國活動。後來他以優異的成績考上當時的北平師範大學,學習歷史。讀大學期間,孫克剛胸懷天下,關心時局,關心國家大事和民眾疾苦,曾積極參加反對華北自治、反抗日本帝國主義的抗日救國示威遊行,也就是總所周知的“一二·九”運動。

生平事跡

1938年,經過自身的不懈努力,孫克剛從北平師範大學歷史專業順利畢業。畢業後孫克剛投筆從戎,於堂叔孫立人將軍屬下,參與軍中政治工作,為上尉軍官。

1937年底,日軍主力大舉西侵,包圍南京,攻勢猛烈。孫克剛作為教導總隊組織的“軍官敢死隊“—員,英勇地參加南京保衛戰,與日軍戰鬥後避人城內居民區,後經居民掩護又僥倖逃出。其後,他在武漢進入“戰地政乾訓練團”學習。數月後,被調人中央日報社,擔任該報駐第三戰區的軍事記者,主要採訪蘇皖、浙贛等省抗戰軍民,報導第三戰區的戰績。幾年裡,他的足跡踏遍大江南北,多次隨軍隊進入敵後活動,寫了大量的戰地通訊,發表在重慶、武漢等地的《中央日報》、《掃蕩報》、《抗戰半月刊》等報刊上,其中較著名的有《寇艦被炸記》、《國軍在桐城外的伏擊戰》、《打破寇軍所向無敵的神話》等。

戰時圖片

戰時圖片1939年夏孫克剛在採訪駐皖南青陽的21集團軍司令、川軍將領唐式遵的一篇訪問記中,不指名地批評顧祝同多方限制新四軍活動的行徑。他認為顧祝同坐鎮東南戰區,理應主動麾師出擊打日寇,緩解友軍第四、六、九諸戰區面臨的壓力,而且顧祝同也不應—再扣發應調撥給新四軍的糧草和軍火。孫克剛的大膽直率令顧祝同、上官雲相、岳星明等人很惱火,特指派軍統駐第三戰司令長官部工作站特工找孫克剛談話,施加壓力,並扣發他寫的稿件。經《中央日報》社長兼特派員馮有真出面周旋,已在第三戰區待不下去的孫克剛被《中央日報》調回重慶。

1942年2月,中國遠征軍組成。4月初,孫立人將軍率領新三十八師從貴州都勻出發,年輕的孫克剛隨同孫立人將軍的部隊晝夜兼程,跋山涉水,向緬甸進發。一到緬甸,他所在的部隊就參加了曼德勒會戰,並取得了舉世聞名、震驚中外的仁安姜大捷。

中美

中美1942年8月,孫克剛所在的中國遠征軍新三十八師在孫立人將軍的帶領下進駐印度蘭姆珈訓練基地,番號改為中國駐印軍,開始裝備美式器械和軍事訓練。1943年10月,中國駐印軍開始向緬北大舉反攻,第二次緬甸戰役開始。經過中國遠征軍的英勇奮戰,1945年3月,入侵緬甸的日本侵略軍被徹底打敗,孫克剛所在部隊勝利結束在緬甸的戰爭。在整個入緬作戰當中,孫克剛都全程參與,隨軍而行,隨軍而戰。他採訪認真,不滿足於跑指揮部,跟著長官轉,經常穿著軍裝,佩掛手槍,肩挎採訪包,攜帶乾糧進入林中追殲潰逃的日軍,在百餘次戰地採訪中歷經艱險,九死—生。他三次負傷,仍堅持執行任務,積累了豐富的資料和照片,展現了一個抗日軍人的勇氣和偉大。

1945年9月7日,孫立人將軍率領部隊進入廣州,接受侵華日軍第23軍投降。孫克剛所在部隊在廣州駐紮約半年時間,他利用難得休整的時間,在短時間內寫下了我國第一部以紀實手法、生動詳實,真實描述和反映二戰時中國遠征軍入緬作戰、英勇頑強抗擊日寇的作品《緬甸蕩寇志》。

1947年7月7日,孫克剛隨堂叔孫立人(時任陸軍副總司令兼陸軍訓練部司令)由大陸調駐台灣鳳山新軍訓練基地,協助堂叔進行新兵訓練,擔任陸軍訓練司令部政治部副主任。1947年底,陸軍訓練司令部改名為台灣防衛司令部。

1949年9月1日,孫立人正式就職台灣防衛司令,孫克剛擔任台灣防衛司令部少將主任。

1950年3月1日,孫立人擔任陸軍總司令兼台灣防衛總司令,孫克剛則任台灣”陸軍總司令部“辦公室少將主任。

1955年6月,台灣國民黨當局以孫立人將軍與其部屬少校郭廷亮預謀發動兵變為理由,導演和製造所謂的”孫立人兵變事件“,孫立人被冠以”縱容“部屬武裝叛亂,”窩藏共匪“,”密謀犯上“等莫須有的罪名,被革除總統府參軍長職務,被判處”長期拘禁”。前後有300多人被牽連入獄,孫克剛作為孫立人的侄子和親信之一,也難於倖免。從此陷入“白色恐怖”陰影之中。

1967年1月5日,孫克剛在台灣抑鬱而終,享年55歲。

著作

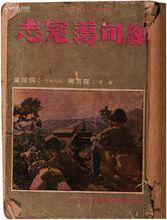

緬甸蕩寇志

緬甸蕩寇志緬甸戰爭結束後,1945年9月7日,孫立人將軍率領部隊進入廣州,接受侵華日軍第23軍投降。孫克剛所在部隊在廣州駐紮約半年時間,他利用難得休整的時間,在短時間內寫下了我國第一部以紀實手法、生動詳實,真實描述和反映二戰時中國遠征軍入緬作戰、英勇頑強抗擊日寇的作品《緬甸蕩寇志》,並於1946年出版。《緬甸蕩寇志》約120餘頁,32開本,以紀實體寫成,書中附有三十餘張極為珍貴的照片,如盟軍指揮官史迪威由何應欽、衛立煌陪同在印度蘭姆加爾基地檢閱中國遠征軍、中國坦克部隊追擊爭先逃竄的日軍官兵、中國軍隊押解大批日軍戰俘離開戰場的場面。書中以簡潔生動的文筆描寫著名的仁安羌之戰、密支那攻守戰等戰事,揭示了日寇的兇殘、頑固、殘忍,也寫出了中國軍隊奮死激戰的情景。

在整個入緬作戰當中,孫克剛都全程參與,隨軍而行,隨軍而戰。他採訪認真,不滿足於跑指揮部,跟著長官轉,經常穿著軍裝,佩掛手槍,肩挎採訪包,攜帶乾糧進入林中追殲潰逃的日軍,在百餘次戰地採訪中歷經艱險,九死—生。他三次負傷,仍堅持執行任務,積累了豐富的資料和照片,為著作《緬甸蕩寇志》奠定了夯實的基礎。

全書目錄

出版前言

再版前言

前言

一 曼德勒衛戍司令

二 仁安羌大捷

三 掩護轉進

四 卡薩之役與齊學啟將定

五 初入印度

六 佛國雜記

七 藍伽二三事

八 進出野人山

九 血戰大龍河

十 迂迴戰奠定胡康區

十一 破天險踏入孟拱河

十二 偷渡南高江,奇襲西通

十三 攻取加邁,掃蕩庫芒山

十四 孟拱之戰

十五 由奇襲到攻城

十六 歷史的握手

十七 一段中緬關係史插話

十八 八莫掃穴

十九 合圍南坎

二十 芒友會師

二十一 史迪威公路通車

二十二 世界最長的油管

二十三 攻略新維

二十四 奪取臘戍進窺緬中

二十五 從鐵路走廊南下的五十師

二十六 總結一筆

二十七 勝利的檢討

二十八 可供軍事參考的經驗和教訓

二十九 劫後華僑

三十 活躍印緬的政工

附錄

駐印軍緬甸作戰經過

孫立人將軍參觀歐洲戰場記

孫立人將軍訪問歐洲戰場