簡介

孤子

孤子1834年,英國科學家、造船工程師約翰·斯科特·羅素在勘察愛丁堡到格拉斯哥的運河河道時,看到一隻運行的木船搖盪的船頭擠出一對水來。當船突然停下時,這個高度大約0.3m到0.5m,長約10m的大水波竟然保持著它的形狀,穩定、持久地往前傳播,速度大約13km/h,水波的大小、形狀和速度變化很緩慢。在當時一次科學會議上,羅素髮表了《論水波》的論文,描述了這個現象。

後來,科學家把這種反常波叫“孤子”,或叫“孤波”“孤立波”。

羅素並不知道孤子為什麼能形成,於是他就在庭院建造了一座實驗波槽做研究。他注意到,孤子的傳播速度總是與它的高度有關。他還發現,這些波能否存在,與水槽的深度有關係,如果水槽過深就無法觀察到孤子現象。

其後,1895年,荷蘭科學家卡維特等人對此進行了進一步研究,人們對孤子有了更清楚的認識,並先後發現了聲孤子、電孤子和光孤子等現象。從物理學的觀點來看,孤子是物質非線性效應的一種特殊產物。

從數學上看,它是某些非線性偏微分方程的一類穩定的、能量有限的不彌散解。即是說,它能始終保持其波形和速度不變。孤立波在互相碰撞後,仍能保持各自的形狀和速度不變,好像粒子一樣,故人們又把孤立波稱為孤立子,簡稱孤子。

由於孤子具有這種特殊性質,因而它在等離子物理學、高能電磁學、流體力學和非線性光學中得到廣泛的套用。

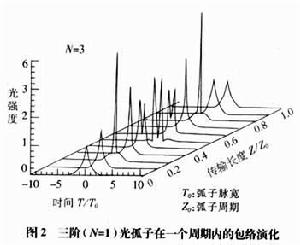

1973年,孤立波的觀點開始引入到光纖傳輸中。在頻移時,由於折射率的非線性變化與群色散效應相平衡,光脈衝會形成一種基本孤子,在反常色散區穩定傳輸。由此,逐漸產生了新的電磁理論——光孤子理論,從而把通信引向非線性光纖孤子傳輸系統這一新領域。光孤子(soliton)就是這種能在光纖中傳播的長時間保持形態、幅度和速度不變的光脈衝。利用光孤子特性可以實現超長距離、超大容量的光通信。

分類

氣體孤子

後來人們發現孤子的身影不僅僅停留在水面上,在大氣中也存在孤子現象。

最早記錄的大氣孤子,可能要算1951年6月19日席捲美國堪薩斯的冷空氣團。在2km的高空,氣壓陡然變化,記錄顯示,改孤子的軀幹有160km長,以每小時20km的速度推進了幾百千米。這種氣團看似與大氣之間發生著擾動,卻長時間保持著穩定,孤子的能量衰減很慢,形態也很穩定。

氣體孤子不僅在地球的大氣中能夠觀測到,而且在其他行星的大氣中也觀測到。目前,太陽系中最出名的氣體孤子大概非木星的大紅斑莫屬。

固體孤子

水和氣體都是流體,不流動的固體中也會存在孤子嗎?

首先進行固體孤子方面研究的是美國物理學家費米和他的兩個同事。1952年開始,他們利用當時美國用於設計氫彈的計算機,試圖證明統計物理學中的“能量均分定理”,或者叫“能量民主原理”。

在計算機的幫助下,費米決心研究一下金屬中的振動。金屬的內部結構包含穩定的原子排列結構,叫做原子晶格。當能量以熱量形式進入金屬時,會引起原子振動。但由於這些原子在晶格中相互束縛,所以它們以集體動作的方式振動,按照能量均分原理,倘若熱能進入一部分晶格中,那么不久,能量就會分散到其他的晶格中,所有晶格都會產生振動。

在20世紀50年代,沒有人認真思考過固體孤子,所以三位科學家對自己的計算結果十分自信:進入晶格的能量不久就會在所有晶格振動中平均分配。

剛開始,晶格中的能量分布於科學家的構想吻合,但隨後發生了奇異的一幕:開始時集中在某一振動的晶格上的能量,隨時間的流逝,並不是均勻分配到其他晶格上,而是每經過一段時間後,能量又回到原來的晶格中,就好像滴入清水盆中的紅墨水,開始時無規則地運動,分布到整盆水中,然後又匪夷所思地聚集到當初落到水面的那個位置,重新形成一滴紅墨水!

這是金屬中奇異的“復歸”現象:給振動的晶格足夠的時間,這種現象就會反覆出現。

對這種現象的唯一解釋,就是金屬中出現了孤子。在普通的固體中,振動波的傳遞似乎是向各個方向的,但是對於費米模型的分析顯示,固體中也會形成孤子,它以波的形式沿晶格做定向運動,並不發生擴散。正是金屬特殊的晶格結構孕育了固體孤子的產生條件。

後來,通過對振動沿固體原子晶格運動方式的研究,科學家發現,突然擊打金屬棒的一端,會產生機械能孤子,它將不受干擾地向金屬棒的另一端傳播。

人體中的孤子

孤子在人體中也有存在。

科學家很早就提出了神經傳導的模型,知道信號傳輸與某種形式的電活動有關。但舊理論的致命弱點在於,電線中的電信號能以接近光速傳送,但是到了人體,神經信號的傳輸速度則不到10m/s。如何解釋神經信號的傳輸速度讓科學家很頭疼。

二戰後,科學研究逐漸揭示出人體神經的工作原理。人們發現,神經信號的傳遞根本不像電話線中的電信號那樣以光速傳遞;相反,神經信號以恆定的速度、穩定的形態沿神經傳播。這個特徵使人們把神經信號和孤子聯繫起來,提出了神經孤子的說法,他們把神經孤子稱為“思維的基本粒子”。

孤子隧道

甚至磁場亦可具有孤子行為,這時孤子表現出另一個顯著特徵——“開隧道”的能力。

一般而言,磁場能十分容易地穿過一塊金屬。這就是能夠把釘子掛在磁鐵一端,然後用這枚 釘子吸起另一枚釘子的原因。但在超導金屬中,磁的“透明性”被突然關閉。在臨界溫度處 ,即金屬轉變為超導體(它本身是一個孤子)的那點處,可以發現磁場突然不能進入其中。

然而,若這一磁場變得再強一些、再大一些,則磁場中會存在一點,在此處將產生孤子式磁渦鏇,它能滲透或開隧進入超導體。實際上,這是一個孤子穿過另一個孤子。