相關詞條

-

北宋磁州窯綠釉黑花魚紋梅瓶

北宋磁州窯綠釉黑花魚紋梅瓶,北宋器物,磁州民窯燒制,高38.5厘米 口徑3厘米 足徑9厘米。瓶小口、短頸、溜肩、長腹、足微外撇。隨意簡練,具有濃郁的民間...

基本內容 相關內容 其他介紹 -

明清單色釉瓷器

單色釉也稱一色釉或一道釉。因釉中含有不同的化學成分,在瓷器的坯體上施釉後經窯火燒,呈現出美麗的色澤,即成單色釉瓷器。如釉中含有一定量的鐵,經窯火燒成後呈...

正文 -

明洪武釉里紅

1957年3月,在江蘇省江寧縣東善橋響龍山附近,被當地農民叫作“娘娘墳”的土包上,發現了一座明代墓葬,出土了47件文物,這件歲寒三友紋梅瓶即是其中的一件...

一、概述 二、明洪武釉里紅的官窯性質 三、洪武釉里紅的胎釉特徵和呈色 -

明洪武釉里紅瓷

明洪武釉里紅瓷,是以銅紅釉在胎上繪畫,施透明釉後,在高溫下一次燒成的釉下彩瓷。它在工藝流程上和青花瓷幾乎完全相同,區別僅在於釉里紅瓷用銅作呈色劑,青花瓷...

一、官窯性質 二、胎釉和呈色 三、造型特徵 四、裝飾特徵 -

彩瓷

釉下黑彩瓷器。器表為白地黑花裝飾或釉下黑彩劃花、綠釉釉下黑花、白釉釉下醬花等。北方磁州窯系釉下彩的發展為元、明、清景德鎮彩繪瓷的發展奠定了基礎...上白地黑花、褐花,山西、河南等地的黑釉鐵鏽花,金代釉上紅綠彩、五彩...

簡介 歷史 區別 種類 裝飾方法 -

顏色釉

等。綠色的如:翠綠、孔雀綠、金星綠、哥綠等;黑色的如:烏金、鐵鏽花、無光黑。其他還有結晶釉、窯變花釉、茶葉末、鈦花釉、裂紋釉、唐三彩、龍泉釉、蠟...特徵分類,可分為單色釉、複色釉(花釉)、裂紋釉、無光釉、結晶釉等.。 傳統...

詞意界定 發展簡述 釉色分類 裝飾特點 清康熙朝顏色釉淺談 -

明清五彩瓷

醬彩、綠釉黑彩、白釉紅綠黃彩,定窯的白釉黑彩、白釉紅彩、白釉金彩、黑釉金...、三系竹節把壺、梅瓶、天球瓶、玉壺春瓶、扁瓶、扁腹綬帶葫蘆瓶、四方委角獸耳瓶、蓋罐、軸頭罐、水注、花澆、蓋豆、八角燭台、無擋尊、大口尊、石榴尊...

簡介 工藝特色 歷史傳承 相關資料 -

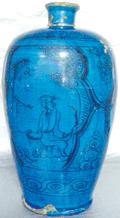

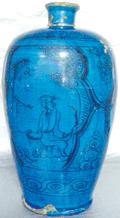

明代御器廠瓷器

龍紋罩綠的龍盤更是新穎品種。黃釉紫彩、孔雀綠釉黑花與青花魚藻紋之器較前...器 成化時期官窯款的琺花器相當精湛。其荷花池塘紋罐、蘭釉孔雀綠龍紋圓...,里部為蘭釉;外壁黑釉,里為蘭釉;外壁白釉;器里黑釉,均有鮮明時代特徵...

洪武時期 釉里紅 釉上彩器 宣德時期 五彩瓷