遺址構造

姜維城

姜維城姜維城古文化遺址占地面積達2.5平方公里,地下文物和地面遺存豐富。其中的新石器時代彩陶文化遺址為研究岷江上游地區遠古歷史提供了新的實物材料。

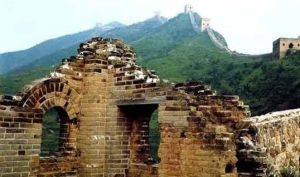

據《元和志》載:“蜀將姜維、馬忠等征伐汶山羌夷,此其地也”。姜維征西,至汶川、理縣一帶,修城築壘,屯兵練武。該城牆卻並非姜維所築。今存環繞山峰古城牆殘垣——“姜維城”,為明孝宗弘治年間(公元1488—1505年)將過去朝代所建作戰城堡連線起來,重新構築的。如今古城牆外,還能見到古城坪上的點將台,高約7米,寬約4米,黃泥夯築而成。

姜維城遺址是岷江上游一處極具代表性的重要遺址,姜維城遺址包含了新石器、漢代和宋代等時期的遺存。古城牆全用黃泥土夯築而成。

出土文物

新石器時代

新石器時代彩陶文化遺址位於威州鎮南溝左側二級台地的北半部分,發現於二十世紀二、三十年代。2000年和2003年經國家文物局批准,由四川省考古研究所、阿壩州文物管理所、汶川縣文物管理所聯合進行了二次發掘。鑽探面積7500平方米;發掘5×5米探方10個,25×2米探溝2條,總計面積300餘平方米。共發現新石器時代的房屋居住面遺址4處、灰坑30多個,漢代夯土城牆牆基1處,宋代房屋基址1處。出土可復原陶器約30餘件、彩陶片50餘件、石器(含打、磨製石器、細石器、玉器)30餘件、骨器6件。陶器以泥質灰陶、灰褐陶、紅褐陶為主,黑褐陶、紅陶、橙紅陶次之,夾砂陶占一定比例,分夾粗砂和夾細砂2種,以夾石英石和片岩加工成的碎石粒粗砂類居多。陶器以素麵為主,有一定數量泥質磨光陶。紋飾以繩紋為主,其次是附加堆紋、弦紋、戳印紋。此次發掘證明既印證了其在文化內涵上與西北地區馬家窯彩陶文化的關聯性,如彩陶的陶質、陶色、紋飾題材和陶器的製作與燒造技術等,也在一定程度上提示了兩者之間文化因素上的差異,如夾砂陶的器形,紋飾風格等;表明姜維城遺址是岷江上游新石器時代文化堆積較厚、延續時間較長的一處重要居住聚落遺址。

漢代

漢代黃泥城牆和漢代縣址遺址位於姜維城台地北半部分,與新石器時代文化遺址相疊壓。西漢元鼎六年(公元前111年)建立汶山郡,為西南地區最早建立的五個郡之一,並在姜維城上置汶江縣。漢代黃泥城牆,漢元鼎六年(公元前111年)所建。城址呈長方形,現殘存西、南兩段,整個城牆東西長約200米,南北寬約150米,總占地面積約30000平方米。城牆以黃泥夯築,內夾木棍或圓木為筋。西殘牆高10米,底寬4米,頂寬1米,長100米,牆拐角處有馬面1垛,高10米,寬10.3米,長15米;南殘牆高8米,底寬3米,頂寬1.3米,長約90米。

明代

明代石砌城牆始建於明弘治年間(公元1358年),平面布局呈橢圓形。片石砌築,依山就勢,南包玉壘山,西邊蜿蜒而上達姜維城,將新石器時代彩陶文化遺址、漢代汶山郡城址包圍在內,全長1700米,高4~6米,寬2~3米,牆垛1600個。

歷代古墓葬主要分布在姜維城台地南半部分,包括秦漢石棺葬、漢晉唐宋磚室墓、明代石室墓等形制。各時代的墓葬相互疊壓,數量眾多。

紀念人物

姜維城

姜維城姜維(202~264) 是三國時期蜀國名將,曾經到汶川平定邊亂。姜維本是天水冀縣(今甘肅甘谷東)人。《後漢書.西羌傳》:“西羌之本,姜姓之別也。”姜維是羌族人,三國時期為數不多的少數民族“幹部”之一。早年任曹魏中郎,後投蜀漢,任倉曹掾,繼升中監軍、征西將軍。

蜀建興十二年(234),諸葛亮攻魏,病亡五丈原軍中,姜維等秘不發喪,擺脫司馬懿追兵,從容撤回漢中。費褘死後,他掌蜀漢兵權,並升任大將軍。

景耀六年(263),漢中失守,姜維自沓中(今甘肅舟曲西北)撤兵,魏將諸葛緒據守陰平(今甘肅文縣西北)橋頭,斷其歸路,姜維從側後進擊,迫退魏軍,乘勢過橋,與蜀將廖化、張翼會師,據守劍閣(今四川劍閣東北),魏軍10萬被阻。因魏將鄧艾出奇兵直逼成都,劉禪出降,姜維奉命投降。西蜀滅亡後,他還想利用鍾會復興蜀漢,參與魏將鍾會叛魏,事敗被殺於成都,可見出他忠於蜀漢的堅定信念。

姜維在繼承相貫徹諸葛亮的“和夷”政策作了許多努力,有一定貢獻。公元247年,汶山(今四川茂汶)變亂,姜維率兵前往平定。隨後又出兵隴西、南安、金城一帶,大戰魏將郭淮、夏侯霸於洮西。這兩次出兵,他都注意貫徹諸葛亮生前的“和夷”政策,安撫了少數民族。或許諸葛亮特別器重姜維,除了姜維自身的才略之外,主要是因為姜維是少數民族將領,重用他不僅有利北伐,而且體現了“和夷”政策。

史書記載

姜維城

姜維城據《三國志·蜀志·姜維傳》之記載“延熙六年……汶山平康夷反,維率眾討定之。”王嗣頗為感激。當時王嗣任汶山太守、安遠將軍。(今汶川縣)。他首先發展貿易,組織鹽、茶、絲綢和玉器到山區,公平互利,從藏羌聚居地換回馬匹和藥材。藏羌等民族得到急需的鹽和茶葉,十分感謝王嗣。有很多部落的酋長與王嗣和好。不久有一部分部落發動叛亂,王嗣將軍好友姜維在得報以後,親率大軍到汶山平亂,終於平息了叛亂。

據載,公元263年,魏國大將鄧艾從摩天嶺奇襲西川,攻占成都,鎮守在劍門關的蜀國大將姜維兵敗被殺。訊息傳到汶山,王嗣將軍仰天長嘆:“天意滅我維兄,滅我蜀漢也!”乃下令築城堅守待變。城就築在今汶川縣城背後大山上。王嗣將軍為報姜維知遇之恩,紀念姜維生前親率大軍到汶山平亂。故名曰:“姜維城”。