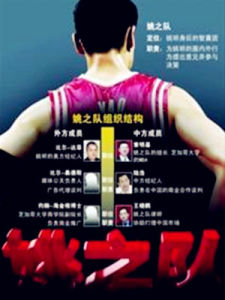

人員組成

姚之隊

姚之隊姚之隊共有6人:美國著名的BDA體育管理公司總裁比爾·達菲,他是姚明在美國的經紀人,並代理多位NBA巨星;BDA公司市場主管比爾·桑德斯,他負責姚明的廣告代理談判和媒體公關;

芝加哥大學商學院副院長約翰·海金格博士,他在姚明登入NBA之初就啟動了極具專業水準的商業推廣計畫,並協助姚明簽約休斯頓火箭隊;章明基,姚明的表姐夫,芝加哥大學的MBA,他是姚之隊的組長,負責姚明在中國的商業契約談判;協助打理中國市場的中方經紀人陸浩;律師王曉鵬。

姚之隊的成員分工雖然各有側重,但都直接對姚明負責。重大決策時6人都有一票,先闡述觀點,然後投票決定,但是,姚明有最後的否決權。每個人都用自己的專業思維去考量。從職責上來說,姚之隊是一支幫助姚明獲得事業成功、達到他人生目標的團隊。

團隊功績

姚之隊

姚之隊 “姚之隊”一開始成立於2000年,現任的著名“隊長”章明基,是2001年時才加入的。儘管他是姚明的遠房親戚,管理團隊有著明顯的家族嫌疑,但這並不妨礙章明基運作姚明的公正性。

章明基為姚明品牌小組設計了一個近乎於完美的組織架構。“姚之隊”成員之間有著明確的分工,章明基是“姚之隊”的總負責人,陸浩是姚明的中方經紀人,而擔任姚明美方經紀人的海金格博士主要負責與NBA球隊保持聯絡,比爾達菲是顧問,姚明的市場開發工作則由章明基和比爾桑德斯(達菲手下的工作人員)全權負責。這些成

員散布在美國各地,依靠每周進行一次電話會議進行協調和溝通。

2001年前,姚明只是一個有著優秀潛質的普通籃球運動員,稱不上是極具商業價值的品牌,但2001年章明基加入之後,一切開始改觀。將姚明引進NBA,是姚之隊進行姚明品牌運作的一項創舉。2002年4月30日,姚明從北京轉機飛往芝加哥參加選秀前的測試,那次旅行改變了姚明的一生。

發展並非一帆風順,姚明在強手如林的NBA適應需要一段時間,“姚之隊”必須努力加強國內外媒體輿論的引導和控制,讓姚明在國內國際樹立“積極向上,勤奮刻苦的好男孩”形象。同時,更重要的是,“姚之隊”必須處理好姚明與NBA、姚明與中國之間的關係。

2000年的王治郅在國內聯賽的表現也非常出色,但目前王治郅在NBA的表現與姚明有著很大的差距。原因在於,王治郅當年為了在NBA打比賽而兩次拒絕回國訓練給他此後的職業發展帶來了很大的負面打擊,而姚明這方面卻處理得不錯,這得益於“姚之隊”與中國相關部門的公關與斡鏇。

要處理姚明與政府主管部門、與媒體輿論之間的關係並不是一件容易的事情。當初姚明僅僅因為沒有接受幾大媒體的採訪,就遭到了各大媒體“姚明耍大牌”的集體炮轟,可姚明接受少數媒體採訪之後,又被其他媒體指責“姚明有意製造新聞資源壟斷”,於是幾經摸索之後,“姚之隊”每次面對新聞採訪時,都會儘量讓採訪透明公開,讓儘量多的媒體參與。

不可預見的麻煩總是會接踵而至,2003年“姚之隊”與可口可樂的侵權官司風波,足見“姚之隊”危機公關隨機應變的功力。“姚之隊”聲明要抗訴到底,是為了防止以後還有人侵權姚明,但是有趣的是,“姚之隊”要求可口可樂作出補償的僅僅是停止侵權、公開道歉與1元人民幣的賠償金,這樣不但彰顯了姚明的大氣不拘小節,也很好的維護了與可口可樂等廣告客戶的客情關係,不至於傷了和氣妨礙後期的繼續合作。

可想而知,如果沒有“姚之隊”,單靠姚明一人,在打籃球之餘還要處理一大堆煩心事,姚明縱使“全能”,也難有今天的品牌成就。

團隊疏漏

姚之隊

姚之隊不過,“姚之隊”也有失誤。此前,“姚之隊”曾委託美國芝加哥大學商學院新產品戰略管理實驗室為姚明品牌的商業開發進行廣泛的調查和評估。調查結束後,教授們交出了一沓厚厚的研究報告,名為《姚明市場開發策略》。報告對姚明一系列商業市場開發起到了一定指導與理論參考作用,但面對複雜多變的市場環境,“姚之隊”仍然需要隨機應變。雖然“姚之隊”一直宣稱,他們採用著一種被稱為“決策模型”的計算機軟體來有效計算各個品牌與姚明的匹配度,從而為姚明品牌提供最為匹配的決策依據,然而每一個真正實踐過的人都知道,所謂“決策模型”只是一通藉以粉飾“精確”的鬼話。

個人品牌的商業化,是一個很難定量分析的命題,其中影響“匹配度”的因素太多,很難確定哪些因素是主要維度與關鍵變數。而恰恰因為這種“不確定”,使得有關姚明品牌“匹配度”“決策模型”的真實性與可信度值得懷疑。

其實就連“姚之隊”隊長章明基也不得不承認,迄今姚明代言的一系列商業品牌里,無論是蘋果電腦、VISA信用卡、搜狐網、中國聯通、百事飲料、MIG手機短訊、SORRENT手機遊戲,還是銳步球鞋,即使據稱有強大的數據調研支持、決策模型與計算機軟體評估,也存在著40%的失誤率。40%是章明基個人的評價,具體是到底是不是40%,或者是不是失誤率比40%還要多,沒有人詳細去考證,但有一點是可以肯定的,40%絕對是一個保底數字,實際失誤率只會多不會少。

這絕不是信口雌黃。比如說,章明基一直認為,姚明代言SORRENT手機遊戲是正確的。他給出的理由是“因為姚明一直喜歡高科技產品和電子遊戲。姚明還可以通過這個公司加強與手機製造商、移動通訊運營商以及各類電子遊戲軟體與硬體開發商的聯繫”。如果僅僅因為“姚明個人喜歡”單一的指標就進行評判,那未免也太過武斷了。

姚明代言SORRENT手機遊戲存在著嚴重的商業開發方向失誤。運動用品、飲料、信用卡、通訊電子產品等行業姚明都可以代言,但代言電子遊戲對姚明品牌來說分明是一種冒險。電子遊戲是一個飽含爭議的行業,不管是傳統的街機、網路遊戲還是新潮的手機遊戲,都未得到社會的實質性認可。其中隱含的道德危機足以傷害任何一個積極正面言角色,更何況“姚之隊”所塑造的姚明是一個“年輕有為、蓬勃向上、勤奮好學、有責任心的青年形象”呢?兩者在品牌聯想上有著嚴重的衝突。

據章明基所言,SORRENT手機遊戲代言是“姚之隊”委託制定《姚明市場開發策略》之後的第一份商業契約。出現如此失誤只會是兩種可能。一種是“姚之隊”只是將研究報告與相關軟體作為粉飾自己決策“科學與精確”的幌子,以搪塞外界有關“操縱小巨人”的議論,“姚之隊”真正決策的時候,主要還是憑藉著個人的經驗與主觀判斷;還有一種就是“姚之隊”所作決策的確是出自“決策模型”,可是,正如我們前面所分析,該“決策模型”存在著嚴格的結構疏漏。

負面影響

有資料表明,“姚之隊”所得到的“決策模型”是由五大維度構造的。

這 五大維度是:

一、商家與公司產品或品牌是否符合姚明本身品牌調性;

二、公司的社會形象與效益如何;

三、姚明本人對這些公司以及他們的產品是否有興趣;

四、商家如何利用姚明;

五、代言品牌能否與姚明自身的品牌做到相互滲透、相互提高。

這個所謂的“決策模型”其實是一個老套的品牌問題,芝加哥大學商學院的老教授們只不過重新換了個包裝,瓶內仍然裝的是舊酒,也就是“品牌資產”。有關“品牌資產”的評估模型與決策方法國內外已經研究得非常成熟了,在很多行業都套用過,可是在個人品牌的評估上,姚明品牌的“決策模型”是第一個。

“第一個”並不意味著其中有多大的技術難度,實際上道理都是一樣的,構造“品牌資產模型”的主要緯度與指標都沒什麼大的變化,所要做的就是針對姚明的個人品牌進行一些細節上的變通。一般來說,“品牌資產模型”是由品牌知名度、美譽度、忠誠度、品牌聯想組成的。如果套用於個人品牌模型,則還需要添加一個“品牌信任度”,即該明星所代言的品牌是否是他喜歡或經常使用的。好比劉翔代言白沙香菸一樣,明眼人很難相信,有著健康活力形象的劉翔會去抽菸,即使抽菸,他會選擇白沙嗎?顯然不會。

商業代言最根本的作用不就是通過代言人的親身說教和現身說法,以他個人積累的品牌信譽向廣大客群擔保其所代言的產品是值得信賴的嗎?如果代言人與產品之間本身“信任度”的連結都沒建立起來,又怎么能說服客群從而驅動產品銷售呢?所以劉翔與白沙煙的結合,是一種典型的個人品牌商業開發失誤,但姚明沒有。從“姚之隊”“決策模型”的五大維度構造來看,這個低級失誤在姚明個人品牌“決策模型”的構造階段就已經被杜絕掉了。“姚之隊”的五大維度中第三個就是對“品牌信任度”的分解,第四個和第五個是對“品牌知名度”的分解,第一個和第二個是對品牌美譽度的分解。

可是,“姚之隊”“決策模型”卻有兩個天然的疏忽。一個是對“品牌忠誠度”的評價,一個是有關“品牌聯想”的評價。“姚之隊”所委託的研究者沒有考慮,商業環境中是否存在著影響姚明商業品牌價值的潛在競爭者,於是耐克與姚明的契約到期後,沒有續簽,而是選擇了劉翔;研究者也沒有充分估計到代言品牌與姚明個人品牌定位在“品牌聯想”上的一致性,於是便有了諸如SORRENT手機遊戲代言的低級錯誤誕生。

彌補措施

姚之隊

姚之隊原來一切都只是個似是而非的“幌子”。“姚之隊”看似“科學”與“無懈可擊”的姚明個人品牌管理方法漏洞與弊端重重,又如何能確保姚明品牌在新的商業環境下保值增值?

“姚之隊”確保姚明品牌保值增值的基本運作思想有著明顯的問題。它過分的迷信“模型”與“數字”,相軟體與程式的嚴格推導,相信大規模調研的力量,卻不明白它所要定義要解決的“姚明個人品牌與商業品牌之間的匹配度”是無法清晰用“模型”和“數字”去定義的。

定性與定量只是方法,任何方法與工具都是有其特定適用情景與場合的,有其先天的優勢,也注定會有難以彌補的缺憾。姚明的品牌管理,必須回歸到問題最簡單的實質,在方法論上,該以數字為決策參考依據的地方我們可以實施定量,但在一些難以用數字解釋的定性問題上,我們最好不要讓並不確切的“數字”蒙住我們的眼睛。

在“姚之隊”的品牌管理構架里,姚明已經確立了一套鮮明的品牌調性系統,有著自己清晰而獨特的品牌定位、品牌屬性、個性、利益點,以及品牌文化。它代表著“年輕有為、蓬勃向上、勤奮好學、有責任心的青年形象”,也是一個“讓美國品牌走進中國,讓中國品牌走進美國”的品牌媒介,這種地位在短時間內還無人可以替代。

“姚之隊”一直在不懈嘗試著以各種品牌工具為“槓桿”撬動著姚明的品牌價值。不管是公益活動的事件策劃與參與,還是“姚明快餐”連鎖店的品牌授權傳播;不管是狀告可口可樂保護姚明品牌權益,還是不斷進行品牌代言的商業開發與投資,“姚之隊”努力所獲得的回報是顯而易見的,姚明的個人價值蒸蒸日上,身價已過億。

然而挑戰與壓力總是無時不在,對於一個體育明星來說,姚明個人品牌積極健康的形象維護固然重要,但個人代言與品牌授權的商業開發才是一個體育明星個人品牌運作的關鍵所在。比如說喬丹,喬丹個人品牌的商業價值是體育史上的奇蹟,可如果沒有耐克,喬丹能走到他人生的巔峰嗎?我相信不會,耐克為喬丹在廣告、活動事件策劃、喬丹系列產品開發與維護方面所投資的經費和精力,很難在全球再找到第二個。

但姚明呢?姚明與耐克有過一次牽手,卻並不長久,也沒有象喬丹一樣與耐克合作那么深入。至於其他一些品牌,如蘋果電腦、聯通、百事佳得樂、麥當勞、銳步、中國搜狐等,都只是一些交情甚淺的合作,他們對姚明個人品牌的提升會有幫助,但這種提升相比喬丹與耐克的深度合作所得到的好處,簡直可以忽略。是的,“姚之隊”需要重建一套有關姚明的商業開發體系,來對每一個代言與商業開發項目進行嚴格的資格審定與評估——是否符合姚明的品牌調性系統、看否會有大規模的相關品牌推廣活動、合作方是否有良好的社會形象與商業信譽、姚明的代言是否會增加客群對代言品牌的信任度、是否有替代姚明的潛在競爭者;需要建立一整套危機管理機制與快速反應系統,以備不時之需。但更重要的是,“姚之隊”與其在諸多商業品牌的全程考核、評估以及後續品牌維護中勞心勞力,還不如以喬丹為榜樣,專注於“精”而不在“多”,選定一個快速成長後勁十足的品牌長期深度合作下去,那樣姚明個人品牌價值的回報反而會更加豐厚,同時也有效避免了姚明“產品”價值縮水導致的高端品牌形象力單難支的尷尬處境。

姚明簡介

姚明出生於上海的一個籃球世家。父親姚志源身高2.08米,曾效力於上海男籃;母親方鳳娣身高1.88米,70年代是中國女籃的主力隊員。父母身高的特徵和對籃球酷愛的基因,都毫無保留地傳給了他。9歲那年,姚明在上海徐匯區少年體校開始接受業餘訓練。由於從小受到的家庭薰陶,他對籃球的悟性,逐漸顯露出來。5年後,他進入上海青年隊;17歲入選國家青年隊;18歲穿上了中國隊服。22歲以狀元身份加入火箭隊,開始了自己的NBA征程。