白塔歷史

元世祖忽必烈崇信佛法,迎釋迦佛舍利,於元朝至元八年(1271)在大都城西南遼塔舊址修建了這座大

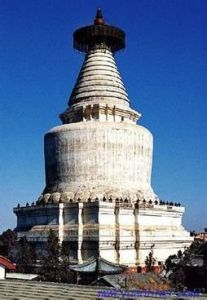

妙應寺白塔

妙應寺白塔  妙應寺白塔

妙應寺白塔 型喇嘛塔。是由當時尼波羅國(今尼泊爾)的工藝家阿尼哥奉敕主持修建。

至元十六年(1279)建成。

完工後又在塔前建了一座規模宏大的寺院,舊名“大聖壽萬安寺”。

寺院殿堂欄楯一如內廷,佛像、窗壁皆飾金,是元朝皇室在大都興建的重要工程之一。

明洪武元年(1368)全部殿堂被雷火焚毀,僅白塔倖免。

明宣德八年(1443)修復,改稱“妙應寺”。清康熙、乾隆帝間又幾經修葺,現僅白塔為元代遺物。

1978年對白塔進行了維修加固。

施工過程中,發現了清代乾隆帝十八年(1753)存留在高塔頂部鎏金小境內的大藏經、木雕觀世音像、補花袈裟、五佛冠、乾隆帝手書《波羅蜜多心經》、藏文《尊勝咒》、銅三世佛像、赤金舍利長壽佛等。

地理位置

北京市西城區阜內大街171號。

建築結構

白塔由塔基、塔身和塔剎3部分組成。白塔的形制,淵源於古印度的窣堵坡。

台基高9米,塔高50.9米,底座面積1422平方米,台基分三層,最下層呈方形,台前有一通道,前設台階,可直登塔基,上、中二層是亞字形的須彌座。

台基上砌基座,將塔身、基座連線在一起。蓮座上又有5條環帶,承托塔身。

塔身俗稱“寶瓶”,形似覆缽,上安7條鐵箍,其上又有亞字形小型須彌座,再上就是13天相輪,頂端為一直徑9.7米的華蓋,華蓋以厚木作底,上置銅板瓦並做成40條放射形的筒脊,華蓋四周懸掛著36副銅質透雕的流蘇和風鈴,微風吹動,鈴聲悅耳。

華蓋中心處,還有一座高約5米的鎏金寶頂,以8條粗壯的鐵鏈將寶頂固定在銅盤之上。

妙應寺白塔的剎座呈須彌座式,座上豎立著下大上小十三重相輪,即所謂的: “十三天”。

軼事

• 無影塔

雙鹿聽經石雕

雙鹿聽經石雕 據說妙應寺白塔無論在日光或月光下都沒有影子,即“無影白塔塔無影”。還有人更加神秘地說,“白塔寺是沒有 影子的,它的影子在西藏”。

從科學的角度講,有光照的情況下完全無影是不可能的。

塔無影可能是因為塔身高大且又呈圓錐形,加之周邊都是狹窄的胡同,塔的影子往往隱沒於胡同兩側牆壁的投影之中,所以無論在日光下還是月光下,無論從任何角度,都不可能看到白塔的完整影子。

至於說影子在西藏,更應該是民間的訛傳,大概跟它是一座藏式佛塔有關。

文物保護

1961年,妙應寺白塔被公布為第一批全國重點文物保護單位。

2013年5月,修繕工程正式啟動。2015年12月完成。