“太平天國戰爭史上最悲壯的一頁”

太平軍:

鹹豐八年(1858)四月十二日,太平軍石鎮吉部由憲天燕,及軍政司程某率領占領永康,頑抗者惟有謝副爺(謝蘭生)、徐翊仁等數人。占領後將10個鄉分立5軍帥、25師帥和125旅帥管理。黃溪灘應法潔率眾投奔太平軍,部眾發展到2000多人。六月初七晨,民團會剿黃溪灘,應法潔父子百餘人被殺。接著又聚遊仙、義和、太平數鄉民團數萬人合圍縣城。太平軍作戰術退卻,在民團合圍前稍然撤離,六月初八永康復為清總兵周天培占領。

鹹豐十一年(1861)五月,太平軍李仁壽部占領永康,各鄉民團拚命頑守,太平軍時進時退。八月太平軍數萬人在天安蕭大富率領下,占領縣城,派出魏天福打館芝英。太平軍告示安民,全縣各地“每家門首掛一門牌”,各鄉每路設立兵卡,全縣除方岩山及絕塵山均在太平軍占領之下.

同治元年(1862)四月十一日,地方民團分幾路攻打縣城,隱蔽在東庫一帶的太平軍乘民團立腳未穩之時,從敵背後和側翼出擊,打得民團措手不及,殺死殺傷民團無數,生擒者達萬餘人。翌日,蕭大富率百數十名太平軍戰士,向李溪迎擊民團,在牛筋嶺山曲遭民團伏擊,全部遇難。十四日民團合圍縣城,守城太平軍英勇拼殺,堅守陣地,民團連攻三天不能前進半步。十七日,金華、武義數萬太平軍從桐琴增援永康,打得民團土崩互解。此後,縣城由憫天義駐守,分踞於芝英的有朱、陸、龔三首領。此期間,忠王李秀成、首王范汝增等過往永康太平軍將士“不知其幾十萬數,合邑鄉村,此往彼來,無處不到。”十月十五日,太平軍退至南宅,接著退至東陽湖頭陸一帶打館。同治二年(1863)正月十三日,駐永太平軍撤離永康,永康多為清閩軍總兵林文察進占。

歷史背景:

1853年3月下旬,太平軍攻克南京,改南京為天京,作為太平天國的首都,正式建立了與清政府對峙的政權。但是,太平天國當時面臨的形勢仍很嚴峻。清軍向榮部從金田起義之初即與太平軍周鏇,尾隨太平軍從廣西到江南,在太平軍占領南京不久即率軍抵南京城外,在孝陵衛一帶紮營,稱江南大營,共1.7萬人。欽差大臣琦善也於1853年4月在揚州附近建立江北大營,總兵力2萬餘人。江南、江北大營的存在對新生的天京政權是一個重大威脅。為了把革命推向前進,儘快推翻清朝統治,太平天國領導人在鞏固天京防務後,即分兵進行北伐和西征,用進攻打敗清朝統治。

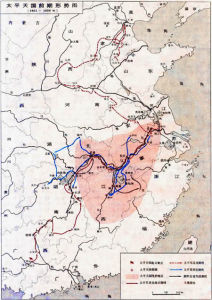

太平軍北伐之戰

太平軍北伐之戰太平天國前期形式圖

戰爭過程:

(1.)長驅北上

北伐的目標是直搗清朝的老巢北京。1853年5月8日,天官副丞相林鳳祥和地官正丞相李開芳率軍自揚州西進。5月13日,會合自天京出發的春官副丞相吉文元、檢點朱錫琨所部,由浦口北上,向北京進軍。北伐軍共有2萬餘人。按洪秀全的指示,北伐軍進抵天津後,再派兵北上增援,合攻北京。

林鳳祥等率北伐軍自浦口出發,在烏衣鎮一帶擊敗清軍一部後,一路長驅北進,連克安徽滁州(今滁縣)、臨淮關、鳳陽、懷遠、蒙城,於6月10日到達亳州(今亳州市),13日攻克河南歸德府城(今商丘),繳獲火藥2萬餘公斤以及大量鐵炮。之後,便北上劉家口(歸德北),擬由此北渡黃河,取道山東北上,因清軍在黃河渡口嚴密布防,該處無船可渡,太平軍只得沿河西走,連下寧陵、睢州(今睢縣)、杞縣、陳留,3月19日進逼開封,不克,乃撤往中牟縣之朱仙鎮。此時,由於沿途大量吸收捻黨和淮北各地民眾參軍,聲勢更大。

北伐軍於6月23日撤離朱仙鎮,經中牟、鄭州、滎陽,26日到達汜水、鞏縣地區,在這裡渡過黃河。7月2日,攻破河南溫縣,7月7日進圍懷慶府(今沁陽)。當時城內僅有清軍300人,連同團勇壯丁,總計不過萬人。林鳳祥等原以為可以迅速攻克,沒想到屢攻??一面阻援,一面繼續攻城。清政府派直隸總督訥爾經額為欽差大臣,調集兵力2萬餘人趕到懷慶。北伐軍圍攻懷慶城近兩個月,未能攻下。9月1日,北伐軍遂主動撤圍西進,繞道濟源,進入山西,連下垣曲、絳縣、曲沃,於9月中旬進至平陽(今臨汾)、洪洞一帶,然後轉而向東,經屯留、潞城、黎城,復入河南,攻破涉縣、武安。9月29日,北伐軍經河南入直隸,攻克軍事重鎮臨洺關,擊潰立足未穩的訥爾經額部清軍萬餘人。接著,連下直隸沙河、任縣、隆平(今隆堯)、柏鄉、趙州(今趙縣)、欒城、晉州(今晉縣)、深州(今深縣),迫近北京。

北伐軍的勝利進軍,使清廷滿朝震動。鹹豐帝急忙調兵遣將,加強北京防衛。並企圖在滹沱河南合擊和消滅太平軍,為此,命令勝保為欽差大臣接替訥爾經額,命令僧格林沁屯兵涿州(今涿縣)。

(2)駐止待援

北伐軍在深州稍事休整後,於10月22日率部東走,連破獻縣、滄州,29日占領天津西南的靜海縣城和獨流鎮,前鋒進至楊柳青。北伐軍原想占領天津,但是,勝保很快率隊趕到,並於11月5日進入天津。僧格林沁也移營於天津西北之楊村(今武清),天津防禦力量加強,北伐軍占領天津的計畫落空。

北伐軍不能占領天津,便在靜海、獨流兩地駐紮下來,由林鳳祥、李開芳分別率部固守,同時報告天京,要求速派援軍。

勝保率2萬餘清軍圍攻靜海、獨流。北伐軍依託木城、塹壕頑強抵抗,勝保屢攻不下,僧格林沁奉命率部與勝保合力圍攻。北伐軍忍受著嚴寒和飢餓,整整堅持了100天,最後終因被圍日久,糧彈均缺,援軍又久等不至,不得已於1854年2月5日突圍南走。2月6日到達河間府之東城鎮。勝保、僧格林沁率馬隊緊追不捨,當天就追到東城,將北

伐軍再次包圍起來。清軍在東城四周挖掘深壕,設定鹿砦、木柵,防止太平軍突圍,並不時發起進攻,太平軍憑壘固守,但東城是個小鎮,糧彈給養難以補充,因此,北伐軍在這裡駐守一個月後,於3月7日乘大霧再次突圍,進至阜城。但是,進至阜城不久,很快又被3萬多清軍包圍。在和清軍的戰鬥中,吉文元受傷犧牲,北伐軍處境更加嚴酷。幸好這時北伐援軍已過黃河,勝保帶領萬餘清軍趕往山東防堵,阜城壓力減輕,使北伐軍得以在此堅守兩個月之久。

北伐援軍7500人,由夏官副丞相曾立昌、冬官副丞相許宗揚等率領,遲至1854年2月4日才從安慶出發,3月上旬渡過黃河,進入山東境內,連下金鄉、巨野、鄆城、陽穀、莘縣、冠縣,於3月31日進至距阜城僅100餘公里的臨清城下,兵力也擴充至三四萬人。

(3)最後失敗

4月12日,北伐援軍攻克臨清城,但隨即被數萬清軍合圍,援軍屢戰不利,於4月23日放棄臨清,南退至李官莊、清水鎮一帶。4月27日,援軍南退冠縣,部隊潰散,北伐援軍至此失敗。

北伐軍在聽到援軍北上的訊息後,於1854年5月5日,由阜城突圍東走,占領東光縣的連鎮。連鎮橫跨運河,分東西兩鎮。當天,清軍趕到,又將北伐軍緊緊包圍。李開芳率600精兵於5月28日突出重圍,準備接應北伐援軍,被清軍圍于山東高唐州。北伐軍被截斷在兩地,處境更為困難。連鎮被清軍層層包圍,林鳳祥及太平軍將士英勇戰鬥,不斷打擊進攻之敵。但堅持到年底,糧食彈藥都快完了。清軍乘機誘降,北伐軍前後出降者3000餘人。

戰爭英雄—李開芳

1855年3月7日,清軍對林鳳祥固守的東連鎮發動總攻,林鳳祥在督戰時身負重傷,北伐軍大部陣亡,清軍攻入連鎮,林鳳祥被俘,解送北京、英勇犧牲。李開芳也被清軍包圍,高唐城高池深,糧草尚多,利於防守。李開芳率領太平軍堅守高唐,多次粉碎清軍的進攻。

1855年3月,僧格林沁選精兵8000餘人,抵達高唐城外,使圍城清軍增至2萬餘人。此時,李開芳得知林鳳祥部已覆沒,決意突圍南返。僧格林沁得知這一情報後,故意網開一面,誘使太平軍突圍。李開芳未識破此計,乃於3月17日突圍至茌平縣馮官屯。清軍尾隨跟至,重新包圍。僧格林沁強迫大批民工,費時月余,挖成一條60公里長的水渠,引運河水至馮官屯,於4月20日開始向屯內放水,屯內糧草火藥盡濕。5月31日,清軍進攻更加激烈,太平軍糧彈俱盡,陷入絕境。

李開芳率80餘人突圍,被清軍俘獲,後解送北京,於6月11日遇害。至此,這支由數萬精銳組成的北伐軍,經過兩年多艱苦卓絕的奮戰,終於全軍覆沒,悲壯地失敗了。

戰爭失敗的原因:

第一,戰略決策不當。太平天國領導人在占領南京不久,即派出2萬餘人的部隊遠離??再派援兵合攻北京,完全是輕敵冒險,很難成功。

第二,援軍派出過遲。

第三,作戰指揮不靈活。北伐軍進至天津外圍後,即遵照洪秀全的命令停止待援,從而失去了機動作戰的時機,陷入被動挨打的困境。

總述:

北伐軍在極端困難的條件下,忍著飢餓和寒冷,同數倍於己的敵軍英勇作戰兩年多,橫歸六省,轉戰2500公里,連克數十城,大部分將士英勇犧牲,英勇悲壯,可歌可泣,表現了革命的農民大無畏的英雄氣慨,在太平天國革命史上寫下了極其悲壯的一頁。