目錄:

1、天津茶樓文化簡介

2、天津茶樓文化的典型代表“元升茶樓”

3、天津茶園的興盛

4、天津茶樓文化的傳承

5、 百年元升茶樓“申遺”

6、今日天津茶樓體驗藝術氛圍:

7、困境 “快餐文化”衝擊茶樓文化

8、趨勢 創新吸引市民“重回”茶樓:

9、天津早期戲園,茶館演化而來:

1、 天津茶樓文化簡介:

元升茶樓

元升茶樓天津是中國的歷史文化名城,文化藝術源遠流長,底蘊深厚,是公認的戲劇演出大碼頭。天津早期的戲劇演出場所即是茶樓(茶園),天津的茶樓與其他地方不同之處是茶水只送不賣,來茶樓的茶客主要是為了看戲,在看戲時順便品茶而已。每個茶園擁有獨特的劇種,分別演出京劇、評劇、河北梆子、曲藝等。茶樓主要的是靠高水平的曲藝表演來吸引茶客,節目能夠做到常演常新。天津的茶樓也是戲劇、曲藝界與各界人士交流的沙龍,極富天津衛特色。它的歷史記錄著中國近代戲劇、曲藝在天津的發展史。這一傳統文化經歷了繁榮、衰落和恢復、發展的過程,保留至今。目前,天津市區大約有幾十家茶園,天津人對大眾式的文化空間情有獨鍾。

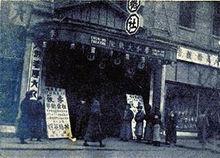

天津早期舊照

天津早期舊照天津早期的茶園,出現於清道光年間,天津詩人崔旭在道光四年(1824)的《津門百詠》中有詩云:“戲園七處賽京城,紈絝逢場各有情,若問兒家住何處,家家門外有堂名。”詩文註:“戲園起於近年,伶人寓此者五十餘家。”當時的茶園比較原始、簡陋,隨著戲劇在天津的日益興盛,光緒初年,便有了諸多設備比較完善的茶園。其中東馬路襪子胡同的“慶芳茶園”、侯家後北口路西的“協盛茶園”、北大關金華橋南的“襲勝茶園”和北門裡元升園的“金聲茶園”,被當時天津的報刊稱其為“津門四大茶園”。保存至今,僅餘“金聲茶園”一家,現更名為“元升茶樓”。

2、 天津茶樓文化的典型代表“元升茶樓”:

元升茶樓

元升茶樓元升茶園具體始建年代不詳,按清同治末已有“四大名園”之稱,距今至少已有130餘年的歷史。彼時,金聲茶園樓上正面為散座,東西兩面是隔斷包廂,後台狹窄,四大名園屬它規模最小。然而,它地近府署縣衙,長蘆鹽運使署也離其不遠。貴胄富賈人家或陪客伴友,或攜妻擁眷,多習慣就近到金聲茶園看戲消遣。只要是好戲好角不在乎花錢多少。為此,園主不惜重金邀約孫菊仙、汪桂芬、程永龍、元元紅等享譽京津的皮黃、梆子大家前來獻藝。在當時民眾心目中,金聲茶園無論是唱戲的還是聽戲的,較之以平民百姓為服務對象的其他幾家名園,用現在的話說都更上檔次。金聲茶園沾地利之光,社會聲望與營業收入均超過其他幾家名園。

天津早期茶園演出舊照

天津早期茶園演出舊照元升茶樓剛開業時本名金鳳茶園,後改名為金聲茶園。1900年八國聯軍入侵天津,城裡商戶遭到火焚,損失慘重。事後金聲茶園易主他人經過修葺重新開業。據傳光緒末年正月的一天,一位王爺到此聽戲,當聽到京劇曲牌《慶賞元宵》時異常興奮,隨口說道:“還是叫《慶賞元升》好。”金聲茶園主人非常聰明,隨即將茶園更名為元升茶園。自清同治、光緒時期至民國二十年(1930),金聲茶園在娛樂業激烈競爭中維持了60多年。這期間,因為頻繁更換股東的緣故,每換一次股東改換一次名稱,所以該茶園曾有過景春、景轉、中天仙、福仙等名,但其最盛時期是金聲和元升階段。

3、天津茶園的興盛:

金聲茶園時期,王克琴、孫桂秋、小榮福等第一代河北梆子女藝人都在此園做過領銜主演,衝破了女演員不能登台演戲的束縛,首開男女同台之先河,促進了河北梆子、京劇女演員的興起與普及。早期戲班在茶園中演出,是從中午開始,至黃昏時分便散戲。一般不演夜場,因為茶園不許點燈。光緒二十六年(1900)以後,茶園開始在戲演至最後時,點蠟燭,或火把照著演出。後來,部分名演員以演“義務戲”的名義上演夜戲,久而久之,不準演夜戲的禁令被逐漸打破,各戲園普遍演夜戲。

元升茶園時期,譚鑫培、金秀山、楊小樓、王瑤卿、孫菊仙、劉翠霞、小元元紅、小榮福、陶顯庭、郝振基、侯永奎等京劇、梆子、評戲、崑曲著名演員都曾在此登台表演。當時,尚未成名的余叔岩常在此演出,且每有演出,必煩請天津票界翹楚王君直在後台為其把場。後來余叔岩成為最早的四大鬚生之一,仍念念不忘元升。民國初年的四大公子之一張伯駒先生所著《紅毹紀夢詩注》中,有一首回憶他少年時代在元升茶園看戲的詩“梆子皮黃共一班,永龍關勝眾人傳,元元紅與小榮福,鐘鼓樓東別有天。”可見當時的盛況。文人、雅士、票友也把這裡視為聚集、交流的高尚場所,竇硯峰、王君直、張伯駒、王庚生、李佩卿等著名票友,均從這裡發跡後在全國知名。

天津的茶樓既是戲劇、曲藝界與各界人士演出、交流的沙龍和文化場所,也是頗受廣大民眾廣泛歡迎的文化空間,是充分體現“天津——“戲曲之鄉”的視窗,極富天津衛特色,隨歷盡時危之勢,歷盡滄桑,但仍生生不息。

4、天津茶樓文化的傳承:

天津元升茶樓

天津元升茶樓元升茶樓

“元升茶樓”是天津市僅存的一處在原清代茶園舊址上復建的仿古茶園。2001年5月,南開區房管局投入巨資對元升茶園舊址進行修復改造,命名“元升茶樓”。現在的元升茶樓為仿清式古代建築,二層磚木結構,中為大堂戲園,上有罩棚,可供遊人聽戲、品茶。東、南、北三面為包間,茶園大堂西南角處為木製中式樓梯,整體建築呈長方形,青瓦樓台、朱廊畫壁,古香古色,頗具清末民初戲曲茶園特色。

修復後的元升茶樓,致力於傳承茶樓文化,集演戲、唱曲、品茗、交流、餐飲於一體,每天安排京劇、評劇、河北梆子、相聲、鼓曲、單弦等津京兩地的名家進行民眾喜聞樂見、格調高雅的演出。相繼開展了以“老城津韻在元升”為主題的文化系列活動,定期和不定期的舉辦“古玩鑑賞會”、“票友沙龍”、“拜師、謝師會”。天津市“老城廂博物館”也設於元升茶樓內,收藏老城廂拆遷改造過程中保留下來的萬餘塊磚雕。

天津元升茶樓

天津元升茶樓元升茶園坐落於老城廂地區,鼓樓北街東側,這裡是早年天津的中心位置,官府衙門集中,社會上層人士交往頻繁,具有特殊的文化色彩。現在,元升茶樓東側靠近城廂中路,西接鼓樓北街,西南側臨近鼓樓,是古文化街連線鼓樓旅遊區的重要景點,這一帶經營天津特色商品的店鋪數以百計,附近有天津廣東會館(戲劇博物館)、老城博物館、天津文廟等多處人文景觀。向北不遠處即是著名的估衣街。鼓樓一帶交通便利,公車四通八達,每天到此旅遊的人群川流不息。加上精彩、多樣的演出,古典建築風格和深厚的歷史積澱,每天吸引了大批觀眾,大多場上座率都能達到八成以上,節假日更是場場爆滿,更有北京等外地觀眾,專程來茶園聽相聲、看戲曲。

5、天津百年老茶館元升茶樓申遺成功 :

天津元升茶樓

天津元升茶樓2009年,天津第三批國家級非物質文化遺產名錄項目申報中,具有百餘年歷史的“元升茶樓”作為“天津茶樓文化”的典型代表,被認定為天津市級非物質文化遺產保護單位,同時還被推薦申報全國非物質文化遺產保護單位。“天津的茶樓是伴隨著曲藝而興起的,也是戲劇、曲藝界與各界人士交流的沙龍,極富天津特色。”元升茶樓的相關負責人表示,品茶的同時,聽戲、賞曲,正是天津茶樓文化的精髓所在。以元升茶樓為代表的天津茶樓文化申報“非物質文化遺產”獲得成功,是一種文化的傳承和對歷史的尊重。

作為歷史文化名城,天津是全國著名的戲劇、曲藝之鄉,將品茶和曲藝結合是天津茶樓文化最大的魅力所在。業內人士認為,此次“申遺”行動,將進一步促進天津茶樓文化的發展。元升茶樓、以及“名流茶館”、“謙祥益文苑”等多處茶園式的演出場所,對研究天津戲曲發展史、保留天津民俗文化、傳承非物質文化遺產、回歸與發展茶園文化,滿足民眾多元化的文化需求,具有重要的歷史意義和現實意義。

6、今日天津茶樓體驗藝術氛圍:

相聲演出

相聲演出天津的茶樓不像南方地區那樣遍地開花,但天津茶樓文化卻有著獨特的優勢,那就是和“曲藝”有著千絲萬縷的聯繫。“元升茶樓”已有百餘年歷史,這

京劇比賽

京劇比賽座清式風格、古色古香的磚木結構小樓透著濃郁的文化氣息。這裡東側靠近城廂中路,西接鼓樓北街,西南側臨近鼓樓,如今已成為古文化街連線鼓樓旅遊區的重要景點。觸摸鐵環扶手,推開木門,依稀可以看到屋內的竹桌、竹椅。跨過門檻,走進茶樓大堂,看到兩盞碩大的宮燈從屋頂垂下。宮燈下面,錯落有致地擺放著十幾張竹桌,40多個竹椅環桌而設,幾位茶客正興致盎然地品著茶。環顧茶樓,可謂“青瓦樓台”“朱廊畫壁”。

名流茶館

名流茶館天津是戲劇、曲藝之鄉,而天津茶樓是展現其魅力的一個重要視窗。有關人員稱,從歷史上看,天津茶園中的茶就不是“主角”,茶客來到茶園大多為了看戲、聽曲,茶園靠的是高水平的曲藝表演吸引客人。目前,元升茶樓每晚7點半至9點半,都會有戲劇、曲藝表演。另外,茶樓還會定期舉行藝術沙龍、書畫筆會和票友演唱等。

7、困境 “快餐文化”衝擊茶樓文化

天津茶樓

天津茶樓天津茶樓經過歷史的滄桑變化,保留至今,依然深受一些天津人的喜愛。目前,天津市區大約有幾十家茶園,像元升茶樓、名流茶館等,大都秉承歷史習俗,飲茶與曲藝並存,表現著天津獨特的茶樓文化。不過,隨著時代的發展,歷史底蘊深厚的茶樓文化也受到一定程度的衝擊。歷史上,天津茶樓文化主要分布在市內南開區、紅橋區、和平區等老城區,常安排戲劇、曲藝的專業和業餘演員參加演出,擁有較為固定的觀眾。但隨著城市大規模改造,原來推崇茶園文化的觀眾群體,已逐漸分散到全市不同區域。“雖然,現在茶樓每天都有100多名顧客,但有一些是在午飯或晚飯時間來吃飯的,真正的茶客數量有限。”正如一些網友所說,目前茶樓文化所影響的群體,客群面有待擴大,鍾情老茶樓的年輕人數量並不多。業內人士表示,如今,網咖、影院等現代娛樂場所不斷增多,快節奏、直觀化的“快餐文化”更適應現代人的生活節奏,傳統的休閒方式受到衝擊是難免的。

8、趨勢 創新吸引市民“重回”茶樓:

天津金樂茶樓

天津金樂茶樓 天津廣東會館

天津廣東會館實際上,近幾年來,津味相聲等曲藝迎來新的發展高潮,茶樓文化的影響力也隨之逐漸擴大,雖然年輕人的基礎數量不多,但卻呈增長的趨勢。“為茶文化‘申遺’可以吸引更多注意力,讓大家一起加入到保護者的行列中。”天津非遺中心的有關人員也表示,通過“申遺”行動,可以擴大天津茶樓文化的影響力。

目前,為了更好地完成這個目標,作為保護單位,元升茶樓還制訂了長期計畫,從09年起至2014年,分步實施保護措施,包括“天津茶樓文化資料徵集、整理”“向天津各界徵集歷史文獻、研究論文”“元升茶樓擴建工程”“打造鼓樓品牌,形成天津老城廂文化商圈”等內容。業內人士表示,通過多種渠道弘揚天津茶樓文化,可以吸引更多市民“重回”茶樓。

9、天津早期戲園,茶館演化而來:

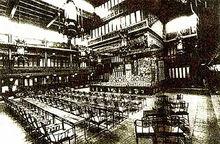

天津早期茶館式戲園

天津早期茶館式戲園清中期天津出現了稱之為“茶園”的演出場所,隨著“四大名園”金聲茶園、慶芳茶園、協盛茶園、襲勝茶園的陸續開業,將這本以喝茶閒聊為主的地方逐漸變為名伶薈萃的溫床,後來勸業場“八大天”、中國大戲院等更將天津培育成北方當之無愧的戲曲之鄉。

清中期天津已經成為北方經濟中心,文化娛樂自然也隨之發展鼎盛。這期間天津出現了稱之為“茶園”的演出場所,就是現在所謂的茶館。那時還以喝茶為主看戲為輔。然而隨著“四大名園”金聲茶園、慶芳茶園、協盛茶園、襲勝茶園的陸續開業,將這本以喝茶閒聊為主的地方逐漸變為名伶薈萃的溫床,後來勸業場“八大天”、中國大戲院等更將天津培育成北方當之無愧的戲曲之鄉。

天津早期茶樓

天津早期茶樓早時只收茶資 不收戲票 清道光四年《津門百詠》中有云:“戲園七處賽京城,紈絝逢場各有情。若問兒家住何處,家家門外有名堂。”其中所說的戲園就是重品茶不重聽戲的茶園。茶園為了生意興隆,往往藉助天津人民喜愛的戲曲節目來招攬顧客。早期的茶園素以喝茶為主聽戲為輔。觀眾入園只收茶資,不收看戲錢。“戲好、角兒好、水好、茶葉好”成就了天津茶園獨特的“茶園文化”氛圍。 茶園是將舞台與觀眾統一在一個建築體內的室內劇場。舞台為伸出式三面敞開的戲台,台口兩旁有兩根柱子,上沿有鐵欄桿,專供武戲演員表演特技。舞台下設八仙桌和凳子,朝舞台一面空著,觀眾圍著八仙桌相對而坐,側臉看戲。商賈也常常利用茶園談生意做買賣。因為按例戲台上忌用蠟燭,因而茶園每天只演日場,從無夜戲。如果冬日天短,遇有戲未終而臨近天黑,便燃起亮子油松等物以代蠟燭,舞台上下煙霧繚繞光線昏暗。

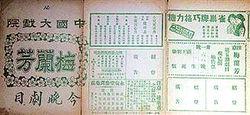

中國大戲院梅蘭芳劇目單

中國大戲院梅蘭芳劇目單 中國大戲院梅蘭芳照

中國大戲院梅蘭芳照“四大名園” 爭奇鬥豔

據史料文獻學者、知名收藏家李剛介紹,1870年後市內鋪設了主要道路,京津兩地梨園湧現了大量優秀人才,這時的茶園雖然還叫茶園,但基本已實為戲園。而且這時茶園裡的觀眾也逐漸改為聽戲為主喝茶為輔了,當時天津城內形成了各有千秋的“四大名園”爭奇鬥豔。茶園裡所演劇種多為梆子、皮黃,也有少量的崑曲。當時被尊稱為“四大名園”的茶園分別是金聲茶園、慶芳茶園、協盛茶園、襲勝茶園。 金聲茶園坐落在北門裡大街元升胡同。園內舞台及後台都比較窄小,樓下正面均為散座,樓上兩側為帶隔斷的包廂。茶園曾幾易其主,也多次更名為元升、景春、中天仙、福仙等,在1931年停業。慶芳茶園坐落在東馬路襪子胡同,曾用鳴盛、上天仙等名。當年重慶班主楊月樓唱腔美妙動聽,出現了“觀客喝彩之聲壓過伶工唱聲”的盛況。協盛茶園坐落在侯家後北口路西。園內樓上、樓下正面均為散座,樓上兩側為包廂,樓下兩側是走廊。1900年更名為龍海茶園,以舞台規模大而受歡迎。襲勝茶園坐落在北大關金華橋南西側,曾更名為西天仙。 這四家茶園不僅有名角捧場,而且選用優等茶葉,沏出香氣襲人的茶水招待顧客。因此很多戲迷寧可捨近求遠,也要爭相到這幾家園子看戲。觀眾看完戲走回家,儘管天已拂曉卻不覺得疲憊。

譚鑫培

譚鑫培 譚元壽、譚小培、譚富英

譚元壽、譚小培、譚富英名伶薈萃戲曲之鄉

私宅戲樓和堂會戲為“四大名園”約角提供了方便,促進了茶園在規模和業務上的發展。到光緒年間天津茶園已發展至十幾家,除“四大名園”外,還有新馬路的天桂,馬家口下娘娘廟前的天仙,紫竹林附近的天福,南市的昇平、下天仙、中華,北馬路大觀等茶園。茶園因名角而興盛,名角也因名園而揚名。這一期間不少名角如余三勝、孫菊仙、譚鑫培、楊小樓、汪桂芬等,都長期在天津演出。

到了民國初期,梆子、皮黃從內容形式上都有了很大的發展和改變,觀眾的欣賞水平和要求也在不斷提高。舊時茶園的建築格局、舞台設備以及經營形式已經不太適應演員和觀眾的 需求。因此一些茶園紛紛進行修繕改造和擴建,名稱也由茶園變為戲園或戲院。如1936年開幕的中國大戲院,是個擁有2200餘座位的五層建築,為了不影響觀眾視線,劇場內沒有一根頂梁主柱。演員不需要話筒,最後一排觀眾仍能聽得清晰。其建築之完美設備之考究,堪稱華北一流。

天津茶館獨特的文化氛圍,不僅培養了駱玉笙、馬三立、王毓寶、花五寶等眾多曲藝名家,也提升了天津票友觀眾的整體欣賞水平。當時能獲得天津票友的認可,在天津能“火”了的“角”,基本走上全國的舞台也只是時間的問題。近代天津孕育了無數名伶,成為著名藝人們當之無愧的搖籃。