建築風格

大余灣

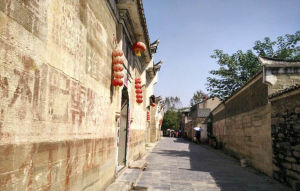

大余灣春日裡走進大余灣,老宅雖陳舊,仍可看出昔年的氣勢。古宅均用大塊大塊裁打得方方正正的條石砌成,石面上琢有細緻入微的滴水線。硬山頂、翹檐、檐額彩繪、天井、承水池、木雕隔屏、清式架子床、清式扶手椅,一切都古色古香。連先祖余秀三的墓和余氏族譜都保存下來。

大余灣人砌築的宅院,在形式和格局、用材與技術上,體現出極為完整的安居構想:“前面牆圍水,後面山圍牆,大院套小院,小院圍各房,全村百來戶,穿插二十巷,家家皆相通,戶戶隔門房,方塊石板路,滴水線石牆,室內多雕刻,門前畫檐廊”。

日出而作,日落而息,大余灣人的歲月如同一首悠長舒緩的歌:流水穿村過,過溪搭橋樑。出門到田間,觀水清塘旁。梅花映白雪,桂飄十里香。秋蘭入幽室,凌霄攀高牆……這也正是這個古村灣歷時600多年綿延發展至今仍味淳品正的真正原因。

大余灣建設

大余灣

大余灣早在2007年,黃陂區就完成了大余灣古民居建築群保護和修建的兩部規劃,並通過專家組評審。按照規劃,投資商將對大余灣總投入約1.5億元,建設“三線十二節點”、“五個自然組團”、“前庭後院”。建成後的大余灣將形成古建築參觀區和後山體驗區。

古建築參觀區通過對5戶重點古民居的展示和百來戶民居的集中打造,讓遊客從房屋的精雕細琢中、從裝飾擺設的講究中、從家庭文化的打造中,體會中國博大精深的古民居文化。後山體驗區以大余灣600年的人文歷史、典故傳說衍生出系列旅遊產品,吸引遊客在爬山的過程中去探尋、去體驗,如孝子文化——摞子石的故事,風俗民情的傳統——曬米石的傳說,大余灣的讀書傳統——西峰尖的書院和文廟,大余灣繁盛的根源——葫蘆塘探秘等等。兩個區域自成一體,特色鮮明,相輔相成,共同組成大余灣的綜合旅遊體。

大余灣這裡,只見一棟棟明清古宅橫臥山底,古宅一律石磚黑瓦、雕檐畫棟,一條條青石板路蜿蜒其間,乍一看,會讓人產生一種錯覺,疑是到了江西婺源。

大余灣歷史

大余灣與婺源的確一脈相承。這個灣子的先人系余姓大戶,最早是在明朝初年朱元璋詔令贛湖大移民時,於洪武二年(1369年)從江西婺源、德興一帶遷徙到如今的木蘭川,在余氏宗譜上有明確的記載。當初之所以選擇在此定居,是因為認定這個灣子是一塊極為罕見的“風水寶地”。大余灣古村落體現了貼近自然、尊重自然的人文精神。木蘭山是大自然鍾靈毓秀的傑作,木蘭川是一條10公里長的畫廊般生態山谷。大余灣位於木蘭山東南坡,木蘭川南端出口處,使得這一帶綺秀的自然景致也有力地參與了大余灣鄉土文化的塑造。這裡村前屋後的山水都被納入到村落整體規劃布局裡來並被分別賦予了獨特的人文含意。