發展史

草創時期

朝鮮王朝自高宗李熙即位以後就實行軍制改革,但基本上局限於舊式軍隊的範圍。1881年,朝鮮王朝創設第一支新式軍隊——別技軍,由日本教官進行訓練,但這支部隊在次年的壬午兵變時被殲滅。壬午兵變後又有清朝、日本幫助朝鮮訓練軍隊,1885年《中日天津會議專條》簽訂後改由美國教官訓練,並將過去的京軍五營軍制變為親軍前後左右四營及海防營,後又將親軍四營和海防營改編為統衛、壯衛和總御三營。但這些訓練和改革只是使朝鮮軍部分近代化,並未從根本上改變舊式軍制。

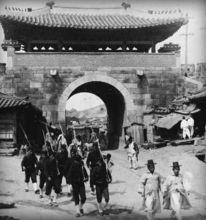

行進在漢城街道上的大韓帝國軍

行進在漢城街道上的大韓帝國軍1894年7月23日,日軍突襲景福宮,擊潰朝鮮軍,扶植親日政權。隨後朝鮮軍的武器被日本沒收,軍隊也處於事實上解散的狀態。8月底,日軍將景福宮的守衛移交給朝鮮軍,並將部分武器返還,仍繼續由美國教官戴伊負責訓練。不過,此時已開始進行甲午更張,舊式軍隊難以維持下去。1894年12月30日,朝鮮政府頒布《陸軍將官職制》,設定了大將、副將、正領、副領、參領、正尉、副尉、參尉、正校、副校、參校等軍階,邁開了軍事改革的第一步,奠定了朝鮮近代軍制的基礎。 隨後又在1895年2月以日本人楠瀨幸彥為教官,編練朝鮮新式軍隊,於1895年5月成軍,稱為“訓練隊”,由第一大隊(將兵492人)和第二大隊(將兵482人)組成,並計畫在年底擴充至6個大隊,並附設有士官養成所。 訓練隊是繼別技軍以後朝鮮第二支新式軍隊,也是日式訓練,但是高宗和閔妃為首的王室在三國干涉還遼後試圖引俄拒日,因此拒絕由訓練隊代替舊軍守衛王宮,使訓練隊無用武之地。1895年7月17日,高宗下令將美國軍官戴伊訓練的舊軍改編為兩個大隊的侍衛隊,穿上新式軍服,轉化為新式軍隊,至此形成了訓練隊與侍衛隊兩支新軍對立的局面。閔妃將訓練隊視為眼中釘,於10月7日下令將其解散。日本駐朝公使三浦梧樓正籌劃暗殺引俄拒日的閔妃,因此以訓練隊解散為契機,派日軍和浪人與訓練隊一起沖入景福宮,打敗侍衛隊,暗殺閔妃,史稱“乙未事變”。乙未事變後,一度將侍衛隊編入訓練隊。然而,由於乙未事變的真相很快暴露,訓練隊臭名昭著,因此朝鮮政府不得不於10月底解散了訓練隊,而後又將其部分官兵和舊侍衛隊官兵合併改編為“親衛隊”,由8箇中隊兩個大隊組成,兵力約1700人,1896年1月又加入了由工兵組成的親衛隊第3大隊。朝鮮親日政權準備請來日本教官訓練親衛隊 ,不過此事因不久後發生的俄館播遷而化為泡影。

俄式訓練

俄國教官教朝鮮軍使用機關槍

俄國教官教朝鮮軍使用機關槍1896年2月11日,高宗從景福宮逃亡俄國駐朝公使館,史稱“俄館播遷”,至此親日政權倒台,親俄政權建立,保護高宗的任務也轉移到俄國士兵,同時高宗著手整飭親衛隊,將其訓練委託給俄國人。1896年6月,高宗派出的特使閔泳煥為祝賀俄國沙皇尼古拉二世加冕而來到俄國,秘密提出5項請求,其中第二項就是由俄方派遣軍事教官來朝鮮,訓練朝鮮軍隊。俄國對該項目則答以“解決教官問題,將在最近派遣一名有經驗的俄國高級軍官前往漢城,俄國政府將委任他就此問題和朝鮮政府進行談判。該軍官將首先奉命從事建立國王衛隊的工作” ,實際上就是允諾了朝鮮的要求。隨後俄國派總參謀部普提亞塔上校為團長,帶領2名軍官、10名軍士和1名軍醫組成的總計14人的軍事顧問團與閔泳煥使團一道去朝鮮,1896年10月21日抵達朝鮮首都漢城(今韓國首爾)。俄國軍事顧問團的首要目標是組建高宗的親兵,他們從親衛隊中選拔1070人,由阿福納西耶夫中尉和“科爾尼洛夫將軍號”巡洋艦上的水兵隊長赫梅廖夫負責訓練工作。俄國人顯然不僅僅局限於訓練高宗的親兵,他們還在1896年冬擬定了包括練朝鮮軍隊6000人、聘用160名俄國教官、用三年時間將朝鮮軍擴充到40000人、訓聘用經驗豐富的軍事教官為國王的軍事顧問、組建士官學校、擴建兵工廠、規定軍費開支不得超過國家收入的1/4等一攬子軍事計畫。 1897年2月20日,朝鮮高宗離開俄國公使館,回到慶運宮(今德壽宮),3月31日,重建侍衛隊,由俄國訓練的1000餘人組成,作為守護王宮的近衛部隊,親衛隊雖也保留為中央軍,但其守衛王宮的職能則被削弱了。

俄館播遷後日本在朝鮮半島勢力下降,不得不與俄國協調在朝勢力範圍。1896年尼古拉二世加冕時,日本曾派山縣有朋來俄國祝賀,並藉機與俄國外交大臣羅拔諾夫秘密協商朝鮮問題,就朝鮮軍隊訓練問題爭議激烈,最後僅僅達成了由俄國訓練國王親兵、日本訓練朝鮮其他軍隊的口頭承諾,而這個承諾並未被載入書面的《山縣-羅拔諾夫協定》中。普提亞塔軍事顧問團到朝鮮訓練軍隊以後,俄國向日本方面解釋訓練國王親兵與儘快還宮密不可分,所以希望高宗儘快還宮的日本也就默認了俄國的舉動。 1897年春,朝鮮政府與俄國公使館在軍隊訓練問題上漸生矛盾,俄國圖謀染指整個朝鮮軍隊的一攬子軍事計畫也就暴露出來。日本以其違背《山縣-羅拔諾夫協定》中“日俄共管”的精神而對俄國提出強烈抗議。 俄國為了平息日本的憤慨,遂在1897年5月指示俄國駐朝公使韋貝爾暫緩訓練朝鮮軍隊。但是由於俄國向中國交涉東清鐵路支線的失敗,很快又重新關注朝鮮問題,於1897年7月派出以阿列克謝耶夫為首的第二批13名軍官組成的軍事顧問團,8月到朝鮮,9月開始訓練朝鮮軍隊。1897年11月,德國占領中國膠州灣,俄國趁機占領旅順口,開始侵略中國東北。此時俄國在中國東北和朝鮮半島的擴張引起了日本和英國的強烈不滿,俄國人不得不面臨選擇。

朝鮮朝野最開始對俄國教官持歡迎態度,這是因為乙未事變引發的反日情緒導致了對俄國產生好感。朝鮮《獨立新聞》就俄國軍官來朝一事評論道:“朝鮮最為重要之急務在於政府之鞏固,為確立國家之安定需經嚴格訓練並可完全依賴之本國軍隊,此為不可或缺。朝鮮人具有成為精悍兵士之天性,故經過操練易於習得為武之技,而且其狀貌比清國人、日本人更為雄健。現時之所以不能依賴朝鮮陸軍,乃歸因於將校兵士間缺乏嚴格軍紀。朝鮮雖不能企望建立攻擊型的大常備軍,但足以維持於危難中護衛陛下、易於平定國內盜賊暴徒的具有嚴明軍紀的常備軍。俄國陸海軍被置於嚴格軍紀之下,於嚴密規則下訓練出來的俄國士官目前最為適宜訓練朝鮮士卒,此等俄國士官之舉將受到世界上朝鮮友邦之注目。” 然而隨著俄國胃口的擴大,朝鮮又從親俄逐漸轉變為反俄,到1898年時,日本駐韓公使加藤增雄報告說“韓人對俄情緒頓生變化,上至皇帝、下至群臣皆對俄人懷有深嫌痛惡之情”,他又說,此種狀況“恰如我國往昔(明治)二十八年10月8日(乙未事變)以後之處境,實為片刻不得安寧”。 1898年3月7日,俄國駐韓公使士貝耶強迫大韓帝國政府內在24小時內做出今後是否繼續接受俄國援助的決定,韓國政府乞求暫緩幾日。此時韓國愛國組織獨立協會在1898年3月10日召開“萬民共同會”,掀起反俄風潮,要求俄國軍事教官及財政顧問通通離開韓國,並呼籲政府頂住俄國壓力。韓國政府於3月12日回復士貝耶不再接受軍事、財政援助。俄國自侵占旅順以後,就有在朝鮮半島問題上向日本作出讓步的想法,以減少壓力,同時專注於經營中國東北,再加上韓國朝野的反俄化,俄國不願分散力量來對付韓國,所以暫停了向朝鮮半島的滲透擴張。士貝耶乃於1898年3月17日回復大韓帝國政府稱:“現今貴國思想,無用俄國官員,而自能辦理事務,則俄國但賀貴國如此不久之間業已抵到如此發達長進獨立之自能,而全不用外國軍旅及士官及顧問官等之幫助,自將保全自己之完然獨立者也。本大臣業已做了緊要措置,使俄國士官及度支部顧問官更不視務矣”。 3月20日,俄國軍事教官全部撤出朝鮮半島,大韓帝國軍終於擺脫了外國干涉,開始了自主發展。

自主改革

1897年10月12日,朝鮮高宗李熙自稱皇帝,改國號為大韓帝國,建元光武。高宗在當時實施了一系列改革政策,史稱“光武改革”,軍事改革是光武改革的一個重要方面。1898年3月俄國軍事教官撤出以後,大韓帝國軍開始了自主的建設與改革。自1895年開始建設近代化的新式軍隊以後,此時的大韓帝國軍已經成形,即由侍衛隊、親衛隊構成的中央軍和各支鎮衛隊組成的地方軍。而高宗在軍事方面所作的第一件事就是將大韓帝國軍牢牢抓在自己手中。1898年6月29日,高宗下詔進行軍事改革,並稱“依各國大元帥例,朕親統陸海軍,皇太子為元帥,一體統率”。 這說明高宗開始著手設立元帥府。一年後正式頒布“元帥府官制”,規定在設立元帥府於宮中,由皇帝任陸海軍大元帥,皇太子任元帥,元帥府掌國防、用兵及軍事的各項命令並指揮監督軍部與京外各隊,下設為軍務、檢查、記錄、會計四局。 其後又在1899年8月和1900年9月兩度修改“軍部官制”,使原來掌管軍隊事宜的軍部的許可權大幅度縮小,僅限於管理軍中一般事務。就這樣,高宗通過設立元帥府而越過軍部直接掌控軍隊,這是與光武改革在政治上強化皇權的措施配套的,同時也與高宗的個人經歷有關。高宗多次遭遇兵變,因而深感控制軍隊的重要性,故自任軍隊首腦,讓軍隊直接聽命於自己,防止其再發生變故。

大韓帝國軍江華鎮衛隊軍官合影

大韓帝國軍江華鎮衛隊軍官合影除此之外,高宗還大力擴軍,包括增加兵力和擴充軍費。1898年7月,高宗下令陸軍增設10個大隊的兵力,並預備設立海軍。 中央的親衛隊和侍衛隊兵力保持在5000—6000人。地方上先設平壤、全州兩個鎮衛大隊以及14個地方大隊,1900年中國爆發義和團運動後又在北部的義州、江界、北青和鏡城4處增設鎮衛大隊,同年7月將所有鎮衛大隊、地方大隊合併為5個鎮衛聯隊,設於江華、水原、大邱、平壤、北青五處地方(後增濟州),總數約20000人。到日俄戰爭前夕,韓國中央和地方軍總數達到約28000人。當時中國發生庚子事變,俄國進駐滿洲,在這一背景下,高宗更加重視國防建設。1900年以後,大韓帝國的軍費開支急速增長,1898年為125.1萬元,1901年陡增至359.5萬元,此後到日俄戰爭前夕一直居高不下,保持在政府支出總預算的40%以上。 另外高宗還試圖以徵兵制代替募兵制,即以義務兵役制代替志願兵役制,以強化韓國的軍事力量。徵兵制自1901年就屢屢被提上議案,然而大臣們因為種種原因不同意立即實施,1903年3月,高宗突然頒布詔敕,下令實行徵兵制。 但由於社會輿論的反對和戶籍制度未備而沒有立即實施,而且近代國家的徵兵制是人民的一種義務,那就應該相應地享有一定權利,但處於專制統治下的韓國民眾顯然毫無權利可言。不過高宗下令實行徵兵制,反映了他在日俄競爭下迫切的擴軍需求。

高宗還致力於大韓帝國軍的近代化建設,1898年時,大韓帝國軍(陸軍)的兵種建制基本齊全,於是高宗於1898年5月14日設立武官學校,培養新式軍官。甲午更張時曾設訓練隊士官養成所和武官學校,但是俄館播遷以後則遣散,而且韓國新式軍隊的教官一直是外國人,但新設的武官學校的教官則由曾留日的韓國教官擔任。 1898年9月,大韓帝國開設德語學校,此校的設立也與軍事近代化息息相關,在開學儀式上學部協辦高永喜說:“今日秉承大皇帝陛下之聖意,增設德語學校,教育生徒……以歐洲各國語學而言,英文為萬國商會上通用之語,法文盛用於交際上,至於德語,係為軍法及軍制所緊要而堪稱世界第一。僉學員自入學之日,即應日就月將,速速成就……望他日成國家之棟樑”。 由此可見大韓帝國軍是向德國看齊的,設立德語學校也是高宗加強軍隊近代化建設的一環。此外高宗還整頓軍容軍紀,於1900年頒布《陸軍法律》,規定了韓國陸軍軍人必須遵守的317條法令 ,1902年又嚴旨命令所有軍人斷髮。 自1899年以後,大韓帝國還從法國、俄國、英國、德國、日本等國購入新式武器和彈藥,全面加強軍備,值得一提的是,1903年大韓帝國還從日本購入3000噸級的軍艦“揚武號”,1903年1月由韓國軍部炮工局長李璣鍾與“勝立丸”(購入後稱“揚武號”)所有者日本三井物產株式會社的代表小田柿次郎簽訂購買契約,以55萬日元成交。 1903年4月15日,“揚武號”駛入仁川港,由於韓國一時湊不齊錢而推遲移交,直到同年8月12日才正式購入,艦長為留日學生慎順晟。關於購買“揚武號”動機,日本駐韓代理公使萩原守一說“此次契約完全出於韓帝個人突然閃現的一種好奇心所致” ,但也有可能是為了組建大韓帝國海軍,前文已提及在1899年高宗就預備設立海軍,購入“揚武號”時,軍部大臣尹雄烈也以此為契機奏請設立海軍 ,不過被議政府以“既無養成之士卒,又此經費之苟且,而海軍之徑先設施,甚不妥當”為由否決了。

高宗針對大韓帝國軍進行的一系列改革措施並不是為了直接抵禦外國侵略,而是以鎮壓本國人民起義為主要目的。高宗鑒於1894年東學黨起義及日軍攻入景福宮之事認定內亂必將招致外侮,而中國的義和團事件更讓他相信這點,因此大韓帝國軍的中央軍的職能是守衛皇宮,地方軍的職能是鎮壓活貧黨、東學餘黨、民擾、火賊等,一切以維護國內穩定為至要。但是社會輿論多對高宗的擴軍政策持否定評價,如《皇城新聞》在1900年2月刊登的一篇名為《兵強不如國富》的文章中認為“我韓非但兵弱,國亦不富,為今日計,將官得其人,兵勇數千,教練精銃,鎮靖內處,足矣。急務之所當先者,教育人民,警醒怠惰心;勤課農業,頓消饑寒色。勉進商務,旺財貨源;發達工作,滋蔓製造場。外國出口倍多,銀秤收入巨大,國勢稍振,民氣稍蘇,然後廣設海師陸軍,準備炮台戰艦,耀武揚威,亦何患乎俄日之強耶?” 1902年又呼籲“軍事軍費亟宜裁整”,反對增加軍費。 而且高宗的軍事改革也收效甚微,1904年日俄戰爭後韓國又被日本控制,大韓帝國軍未有任何反抗,直至淪為日本保護國乃至被吞併。

沒落解散

日俄戰爭後日本控制韓國,日本又開始重新訓練韓國軍隊。同時在日本的要求下,從1905年4月起,大韓帝國軍的規模逐漸縮小,親衛隊裁撤,鎮衛隊削減,元帥府解體,大韓帝國軍的兵力銳減至8000餘人。1905年11月17日《乙巳條約》簽訂後,大韓帝國淪為日本保護國,引發全國各地的義兵運動,大韓帝國軍又奉命去鎮壓。時人黃玹寫道:“十年養得貔貅隊,只管騰騰殺義兵”。

但是,多數韓軍還是愛國的,所以日本一直試圖將韓軍完全解散。1907年7月,海牙密使事件東窗事發,日本人和親日派藉此逼高宗皇帝退位,其間漢城市民掀起大規模遊行示威,反對高宗退位,駐紮漢城典洞的侍衛隊第一聯隊第三大隊也參與其中,襲擊日本的鐘路警察派出所,殺死殺傷10多名日本商民。7月20日,高宗被迫讓位太子李坧,是為朝鮮純宗。日本派駐韓國的統監伊藤博文趁機加緊對韓國的控制,於7月24日與大韓帝國內閣總理大臣李完用簽訂《第三次日韓協約》(丁未七條約),規定解散韓國軍隊。當時大韓帝國軍由2個聯隊的侍衛隊(約5000人)和8個大隊的鎮衛隊(約2000人)組成。1907年8月1日晨7時,韓國傀儡政府將大韓帝國軍侍衛隊各隊長召集到駐韓日軍司令部大觀亭,宣讀以純宗皇帝名義下達的解散詔敕,稱:

抗議大韓帝國軍解散而自殺的朴升煥

抗議大韓帝國軍解散而自殺的朴升煥“朕惟時值國事多艱,極力節略冗費,套用於利用厚生之業,此今日之急務也。竊惟我現在軍隊由傭兵組成,故未足為上下一致國家完全之防衛。朕圖從今刷新軍制,專力養成士官,他日發布徵兵法,具備鞏固之兵力,是以朕茲命有司,除選置皇室侍衛之必要者外,其他一律解隊。朕顧念汝等將卒宿積之勞,特隨其階級,頒與恩金,汝等將校下士卒,克體朕意,各就其業,期無愆焉。”

同日晨8時,大韓帝國軍的日本教官栗原大尉誘使侍衛隊放下武器,到訓練院舉行解散儀式。此時傳來侍衛隊第一聯隊第一大隊長朴升煥開槍自殺的訊息,點燃了大韓帝國軍的反抗情緒。他們“聞大隊長之死,打破武器庫,放銃作鬧”“舉皆出隊,機關炮彈丸如雨” ,在漢城與日軍展開巷戰,擊斃了包括日軍大尉梶原義久以下31名日本官兵。到中午時,大韓帝國軍彈盡糧絕,戰死68人,負傷100多人,被俘560餘人,其餘敗退,加入義兵反日鬥爭行列。 此外原州、江華等地鎮衛隊在遭遇解散時也掀起暴動。由此解散大韓帝國軍引發了義兵運動的高潮。

編制

按:以下為1907年解散前編制

•軍部

•侍從武官府

•陪從武官府

•將官會議所

•憲兵司令部

•憲兵部

•陸軍法院

•研成學校

•武官學校

•幼年學校

•軍器廠

•衛生隊

•侍衛混成旅團司令部

•步兵第2連隊第1大隊

•步兵第2連隊第2大隊

•步兵第2連隊第3大隊

•步兵第1連隊第1大隊

•步兵第1連隊第2大隊

•步兵第1連隊第3大隊

•步兵第1連隊本部

•步兵第2連隊本部

•騎兵隊

•炮兵隊

•工兵隊

•軍樂隊

•輜重隊

•洪陵守備隊

•鎮衛步兵隊

•水原步兵大隊

•清州步兵大隊

•大邱步兵大隊

•光州步兵大隊

•原州步兵大隊

•海州步兵大隊

•平壤步兵大隊

•北青步兵大隊