作者簡介

寒山客,本名陳立,又名馬燈。文史學者,慣於刀筆寫史。作家的功底,史家的治學,用專業的學風將大雅與大俗熔爐淬火。其文風犀利毒辣,聲情並茂,深受讀者喜愛。近期著有《大國推手:歷史就是這樣被改變》、《封面民國》等。部分作品在港台出版,發行海外。

目錄

序言一:穿越歷史的煙塵,搜尋破碎的細節

序言二:白玉微瑕—盛世里的失語者

第一輯 張氏父子的康熙時代

第一章 張廷玉的先輩

第二章 張廷玉出世

第三章 決意除三藩

第四章 新年團拜會

第五章 瀛台夜宴

第六章 小廷玉初見康熙爺

第七章 張英的智慧

第八章 張廷玉的康熙朝官場

第二輯 張廷玉和他的雍正時代

第一章 雍正接過大清權力棒

第二章 雍正的改革

第三章 張廷玉的官路最高峰

第四章 西北戰事與京師地震

第五章 張廷玉回鄉省親

第六章 作別雍正時代

第三輯 張廷玉和他的乾隆時代

第一章 心驚膽戰的新王朝

第二章 避不開的黨派之爭

附錄:本書主要參考文獻

序言

序言1

穿越歷史煙塵,搜尋破碎的細節

·胡野秋·

中國人在一路狂奔了若干年之後,終於願意坐下來朝後看了,這是一個亦喜亦憂的事情。喜的是人們至少意識到咱們的那幾千年歷史,還有彌足珍貴之處;憂的是咱們已經快找不到北了,如果不去歷史的風塵里尋尋坐標,可能真有翻船的危險。

這從近些年通俗歷史書籍的暢銷可以看出,在大大小小書店的新書台上,歷史類圖書都是讓人駐足的理由。但在我看來,此類書真真假假,泥沙俱下,借歷史的軀殼,填充今日之糟糠者甚多,更有誤導後人的偽作。所以我對身邊的一些年輕人提醒,如果喜歡歷史,還是多讀讀正史,至於演義、戲說之類,最好輕輕飄過。

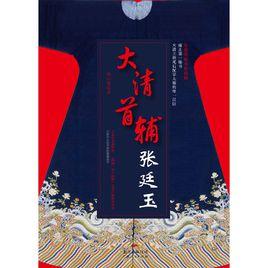

所以當這本《大清首輔張廷玉》擺在我的面前時,我一開始並沒有特別地重視。好在張廷玉是我熟悉的人物,清代除了皇帝之外最出名的人物之一,並在當朝後世均享有盛譽。而且作為一個安徽人,始終以這位老鄉為傲,且時有莫名沾光的虛榮。所以即使衝著張廷玉的面子,也得認真翻一下這本不薄的書。

張廷玉僅憑輔佐過三朝皇帝的功業,便足以構成傳奇,更難得的是,作為一個從政半個世紀的三朝閣老,張廷玉幾乎沒有什麼被後人非議之處,近乎完人。這在苛刻的中國王朝尤為罕見。

縱觀中國歷史,皇帝從不缺少寵臣,每位皇帝都有自己的愛卿,有時候都愛到快不分彼此了,但越受皇帝寵愛的大臣,往往下場越糟,而且一個比一個糟。一代霸主晉文公,當年落難時三個月不聞肉味,被臣子介之推割下腿上的肉才嘗了頓美食,但到頭來介之推還是被這位曾經感激涕零的晉文公燒死於綿山;秦始皇把李斯寵得分不清東西,轉眼就被秦二世處死,而且以最殘酷的腰斬方式;漢武帝劉徹臨死時託孤於大將軍霍光,可是到了漢宣帝手上,霍光卻被滅了族;岳飛為宋朝收回多少被金人掠去的土地,屢獲皇帝嘉獎,但宋高宗最終還是在風波亭勒死了岳飛父子;而明朝更過分,八十一個開國功臣,最後只有三位善終,其餘各位均死於非命。中國的每朝每代,都有酷刑被發明出來,但大多數正用於對付大臣。所謂伴君如伴虎是也。

可是張廷玉不但伴了虎,而且是三隻虎,並且是三隻性格、風格均截然不同的猛虎,康熙、雍正、乾隆是一個比一個狠的角色,他們也砍下了太多寵臣的腦袋,連父皇留下來的顧命大臣鰲拜、蘇克薩哈都老命不保。唯獨張廷玉和他的父親張英卻全身而退,善始善終,尤其是張廷玉死後配享太廟,成為有清一朝漢人大臣配享太廟的孤例。張廷玉的一生經歷成為一個傳奇,越來越多的人試圖解開這個謎一樣的男人,並對產生這個謎樣的男人的背景產生興趣,而且我預料在未來一個時期,會有越來越多的研究者進入這個領域。

現在我們看到的這本書,正是打開這個謎的一把獨特而實用的鑰匙。

寒山客是我的朋友,年齡不大卻給人少年老成之感,他一直以歷史寫作為樂,他既不走如今大行其道的戲說之路,又不走人云亦云的抄錄史書的翻版之途,因而至少提供給讀者的史實是大致可以相信的,他幫助我們穿越歷史的煙塵,打撈破碎的細節。此外,他的歷史書寫又具有其一貫的毒辣文風,言辭間時而金剛怒目,時而調侃俏皮;點評中時而冷峻犀利,時而裝瘋賣傻。讀他的歷史文字,我們不覺得有時代的隔膜,倒反而像在看當下的故事,確實成為“所有的歷史都是當代史”的最好詮釋。

讀這樣的歷史書籍,不需要撅嘴皺眉,也不需要正襟危坐,所以應該是最鬆弛、最舒服的閱讀。

不信?您就試試。

是為序。

序言2

白玉微瑕——盛世里的失語者

·呂崢·

清宮劇里常見張廷玉公忠體國的身影,在漢人備受歧視的清代,作為皇帝的秘書,既沒有孔尚任、高士奇的文治,也沒有年羹堯、阿桂的武功,張廷玉能在朝堂居官五十載而不倒,就連李鴻章也由衷贊道:

漢之蕭張(蕭何、張良),唐之房杜(房玄齡、杜如晦),得君抑雲專矣(也可說是得君專寵了),視公猶其末焉。

康熙四十三年,張廷玉入值南書房,此後一直到乾隆初年,其遵旨繕寫的上諭皆能詳達聖意,尤其在康熙駕崩、雍正守喪的敏感時期,稍有差池便會引火燒身,但才思敏捷的張廷玉往往操筆立就,文不加點,深孚眾望。

張廷玉過目不忘,舉凡官吏的姓名、籍貫,各部的開支、收入,從來如數家珍。並且,他身兼數職,任勞任怨,經常坐在轎子裡都沒空休息,一刻不停地處理檔案,把雍正感動得擊節贊道:

爾一日所辦,在他人十日所不能也。

張廷玉堪稱“循吏”的模板,克己到了苛刻的程度。所有饋贈,凡價值超過一百兩銀子,均嚴詞拒絕;皇帝的賞銀,或購置公田資助鄉親,或激勵學子發奮求學。

張廷玉從不賭牌,也不看戲,每天下班回家,除了檢查子侄的課業,就是獨處一室,與青燈黃卷作伴。他極少接見京外官員,也從不跟地方督撫私信往來。經他舉薦擢升之人,絕不會知道是誰暗中使力。

在對待家人方面,更是嚴酷無情。雍正十一年,張廷玉的長子張若靄廷試中了探花,他獲悉後以“天下人才眾多,三年大比莫不望鼎甲,官宦之子不應占天下寒士之先”為由,上疏建議將張若靄列為二甲。

雍正允其所請,置張若靄為二甲第一名。

一次,張廷玉請假回鄉省親,來回要走幾個月,把雍正想得茶飯不思,下了道聖旨給他:

朕即位十一年來,在廷近侍大臣一日不曾相離者,唯卿一人,義固君臣,情同契友。今相隔月余,未免每每思念……

然而,彼之蜜糖,我之砒霜,乾隆即位後,張廷玉和鄂爾泰這兩位前朝重臣不得不重新定位自己與新君的關係。鄂爾泰性格張揚,幸虧走得早,好歹給謚了個“文端”。就在鄂爾泰死去第二年,乾隆降旨給張廷玉,說老先生身體不好,朕很心疼,就不必這么早來上朝了,可以多睡會。

如此明顯的政治信號,張廷玉當然一點就透,加之張若靄剛剛去世,老頭飽受打擊,心灰意懶,萌生了去意。問題是為朝廷服務了近五十年的他,如何平安落地?

站在乾隆的角度,你張廷玉門生故吏遍布朝野,現在想功成身退,一走了之,贏得生前身後名,把攤子留給自己,門都沒有!除非你名譽掃地,讓所有攀緣阿附你的人清楚張廷玉這棵大樹倒了,否則朕心著實難安啊。

於是,乾隆跟張廷玉玩起了文字遊戲。

張廷玉說自己歲數大了,腿腳不靈便,記憶力也衰退得厲害,請求致仕。乾隆說你是先帝下旨“配享太廟”的人,死後有無上榮光,生前豈能偷懶?張廷玉說死後“配享太廟”而生前告老還鄉並非沒有先例,劉伯溫就是如此。乾隆說劉伯溫明明是被朱元璋罷黜的,你要學他嗎?你怎么不學好的,比如諸葛亮的鞠躬盡瘁死而後已?張廷玉說諸葛亮生逢亂世,天天打仗。我命好,躬逢盛世與聖主,所以可以歇著了。

乾隆還是不同意,拖了一年,見張廷玉實在是油盡燈枯,老眼昏花,監製的《御製詩集》里居然有錯別字,終於準他次年開春舟行回鄉。

萬萬沒想到,張廷玉擔心人走茶涼,像張居正那樣牆倒眾人推,回頭“配享太廟”的榮譽也保不住,那可真是一夜回到了解放前。為此他專門面聖,“請一辭以為券”,即討個口頭保證。

乾隆滿足了他的要求,但心裡窩著團火,賜了首陰陽怪氣的詩給張廷玉,結果又出事了。

按常規,張廷玉收到御詩,翌日就當到宮門叩頭謝恩。但不知他出於什麼考慮,沒有親自去,而讓兒子代往。

乾隆暴怒,當即召開軍機會議,準備擬旨責問張廷玉是何居心。軍機大臣汪由敦是張廷玉的弟子,趕緊寫了張字條讓人送到老師家示警。

年近八十的張廷玉真的老糊塗了,第二天天沒亮就跑到宮門前請罪,此時諭旨還沒下發,擺明了告訴乾隆有人給他通風報信。

最後,乾隆勉強保留了張廷玉的“配享太廟”,以示對雍正的尊重,但剝奪了他“伯爵”的身份。

好不容易熬到開春,張廷玉終於可以啟程了,誰知就在他即將南下之際,乾隆的長子永璜死了。這是乾隆最為鍾愛的兒子,也是張廷玉的學生。按情分,追悼會不能不參加,張廷玉也確實以老邁之軀前去祭奠,但歸心似箭的他等不到葬禮結束便上表說要走,還沉浸在悲痛之中的乾隆忍無可忍,下旨叱問道:“你自己說還配不配得上‘配享太廟’的榮譽?”

就這樣,張廷玉一無所有地回到了桐城,從此一病不起。

可惜,人在家中坐,禍從天上來,張廷玉的親家朱荃又出事了。

朱荃在清貧的翰林院苦熬多年,好不容於撞上個外放學政的差事,到四川主持鄉試,這一把能撈不少,把連年的欠債都還清。但天命無常,就在他準備動身時,家裡傳來噩耗:老娘死了。

聖朝以孝治天下,一般來說這種情況官員都得回家奔喪並丁憂,但朱荃反覆權衡,覺得外放學政的機會估計下半輩子很難再碰上了,於是匿喪不報,直奔四川。

此事被人檢舉,乾隆小題大做,怪罪到張廷玉頭上,下旨斥責他道:“你怎么跟這樣的小人結為姻親?明白回奏!”

張廷玉不卑不亢地回覆說我什麼都不知道,當初犬子娶他女兒時,我也稀里糊塗的。多虧您提醒,我現在如夢初醒。

乾隆合計了一下,發現張廷玉已經沒什麼可剝奪的了,就命他把家裡所有的御賜物件悉數上交。具體負責追繳事宜的是內務府大臣德保,臨行前,乾隆專門密囑他到了桐城帶著兵丁去,看張廷玉是否家藏萬貫,是否有片紙隻字誹謗朝廷。

然而,讓乾隆大失所望的是,張廷玉的私德近乎一塵不染,什麼把柄都沒有,德保回京復命時還幫他說好話。乾隆只好下旨把張廷玉痛罵了一番,任其自生自滅。

讀史至此,感慨萬千,不由得想起與管仲齊名的戰國名將樂毅。

當年燕昭王高築黃金台延攬天下人才,樂毅正是其中的佼佼者。他率兵連破齊國七十餘城,只剩下莒和即墨兩座孤城未克,這時,燕昭王去世,齊將田單派人施展反間計,使即位不久的燕惠王撤掉了樂毅,並用火牛陣大破燕軍,一舉光復齊國。

樂毅見燕惠王昏庸,拒不奉詔,一口氣跑回了自己的祖國趙國。燕惠王悔恨交加,給樂毅寫了封信,一邊道歉一邊大談燕昭王當初對樂毅的恩情,暗示他一走了之不仗義。

樂毅回了封信,即著名的《報燕惠王書》,主旨用孟子的話說就是“君之視臣如手足,則臣視君如腹心;君之視臣如犬馬,則臣視君如國人;君之視臣如土芥,則臣視君如寇讎”。

樂毅明白無誤地告訴燕惠王他的人生信條是能任勞,不能任怨。為君王效力可以,流血又流淚不乾。

燕惠王收到樂毅的“絕交信”,竟然繼續善待他留在燕國的家人,還歡迎他常回家看看,並以客卿之禮待之,不禁讓人感慨:封建主義好,封建主義好,封建主義國家人民地位高。

封建時代的“忠”和秦漢以後專制時代的“忠”判若雲泥,前者如《論語》中所說“為人謀而不忠乎”,乃盡心竭力之意,強調人與人之間的以誠相待,絕非後者的“君要臣死,臣不得不肝腦塗地”。

以後周宰相范質為例。此人是周世宗任命的託孤重臣,但陳橋兵變後,范質無力回天,只能順應潮流,繼續為趙宋效力,死後家無餘財,趙匡胤贊之道:“這才是真宰相!”

然而,宋太宗趙光義的評價卻很奇葩:宰輔當中若論守規矩、慎名節、重操守,沒人能比得過范質。范質這人什麼都好,就是有一點很可惜——他欠周世宗一死啊!

典型的得了便宜還賣乖。

即便如此,不殺士大夫及上書言事者的宋朝仍然是無數文人嚮往的時代,再往下發展,到了清代,那可真是“君要臣活,臣不敢不活”。

一次,雍正對一份奏摺里的“君恩深重,涓埃難報”八個字大為光火。乍看之下,很難理解——人家明明是在表忠心啊!但雍正不這么認為,他駁斥說:“但盡臣節所當為,何論君恩之厚薄。”言外之意是,不管皇帝對你恩深恩淺,哪怕無恩有仇,冤枉了你,也得發自靈魂地盡忠,不能有絲毫二心。

雍正是這么想,也是這么乾的。有一年黃河水清,官員們紛紛上奏歌功頌德,就在這些拍馬文章中,有兩份在格式上不合規矩,一封是鄂爾泰的,一封是楊名時的。

鄂爾泰好說,雍正曾告訴左右“朕有時自信不如信鄂爾泰之專”(我有時寧可信他,也不信自己);楊名時雖然正直,但太好名,雍正神煩此人。

於是同樣的錯誤,前者因屬“難得的忠臣,不能因小節有失就處分他”,而後者“向無忠君愛國之心,犯了這么大的錯,必須嚴懲不貸”。

說一千道一萬,其實無非梁武帝的那句名言:“我打來的天下又從我手裡失去,也沒什麼好遺憾的。”(自我得之,自我失之,亦復何恨)。傳統中國的君臣關係,還不如《古惑仔》里的陳浩南與山雞來得真摯。

張廷玉去世後,乾隆顧念“皇考之命何忍違”,恢復了他心心念念的“配享太廟”,使其成為有清一代十二個享此殊榮的大臣里唯一的漢人。

然並卵。二百年後,溥儀都成了戰犯;千秋萬代之後,誰還記得太廟裡有過哪些人。張廷玉妄執了一生的究極意義,終歸只是一道幻光,一把君主利用臣子“名我心”的利器。他超越了那個時代絕大多數的人,但始終未能超越身處的時代。

生命的意義就是生命本身,而不當成為任何概念與目的的工具。大部分的痛苦都是不肯離場的結果,沒有命定的不幸,只有死不放手的執著。

是為序。