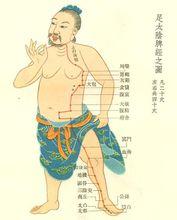

標準定位

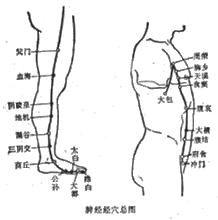

大包穴

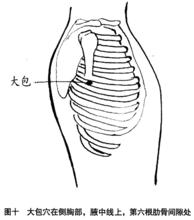

大包穴在側胸部,腋中線上,當第6肋間隙處。〖解剖〗在第六肋間隙,前鋸肌中;有胸背動、靜脈及第六肋間動、靜脈;布有第六肋間神經,當胸長神經直系的末端。行針時,在肋角的前內側胸壁,應在相鄰肋骨之間,在肋角的內側行針,應經肋骨上緣,這樣可避開肋間動脈及其分支。該穴位深部相對應的器官有胸膜腔、肺、膈、肝(右側)、胃(左側),故不可深刺。

取穴方法:側臥舉臂,在腋下6寸、腋中線上,第六肋間隙處取穴。

大包穴

大包穴刺灸法:斜刺或向後平刺0.3~0.5寸。治頸部扭傷可向上斜刺,局部酸脹。可灸,艾炷灸3壯,艾條灸10~20分鐘。

注意事項:嚴禁深刺,以防刺傷肺臟。

作用:宣肺理氣,寬胸益脾。

主治

氣喘,哮喘,胸悶,心內膜炎,胸膜炎,肋間神經痛,胸脅病等呼吸系統疾病,全身疼痛,四肢無力,食多身瘦。每天堅持按摩該穴位,具有豐胸美容的效果,具體方法如下:首先,雙手按住大包穴後,從胸外側向內推壓胸部三十六次;其次,手掌按住大包穴,再鏇轉推壓三十六次;最後,用手指搓揉大包穴三十六次。

大包穴

大包穴〖配伍套用〗胸肋痛:配三陽絡穴、陽輔穴、足臨泣穴(《針灸學簡編》)。

食多身瘦:配脾俞穴、章門穴(《增訂中國針灸治療學》)。

配伍:配足三里治四肢無力

附錄

(1)穴名釋義:本穴為脾之大絡,統絡陰陽諸經,故名大包。

(2)別名:大胞穴。

(3)現代套用:支氣管哮喘、胸膜炎、肋間神經痛、全身疼痛、無力。

(4)脾之大絡