多年凍土地區路基

正文

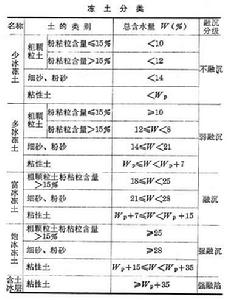

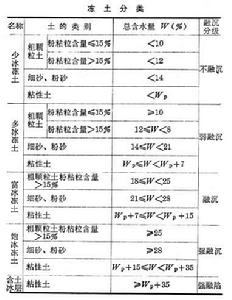

多年凍土的表層,暖季融化,冷季凍結,稱為季節凍融層。多年凍層的上部界限稱為凍土上限,下部界限稱為凍土下限。在天然條件下形成的上限稱為天然上限,經過人為活動形成的新上限稱為人為上限。多年凍土按垂直構造情況可分為:多年凍土上限和季節凍融層銜接的多年凍土;多年凍土上限和季節凍融層不銜接的多年凍土。多年凍土按平面分布情況可分為連續多年凍土和島狀多年凍土。多年凍土從工程角度分類,可按道路融沉等級劃分為少冰凍土、多冰凍土、富冰凍土、飽冰凍土及含土冰層五類。凍土分類如下表,表中粗顆粒土是指碎卵石類土、砂礫、粗砂、中砂;粘性土包括亞砂土、亞粘土和粘土。表中W 為凍土層總含水量;Wp為粘土含水量。多年凍土在上限以下3米內,如有厚度大於0.1米的含土冰層,或有厚度大於0.3米的飽冰凍土,則稱該地段為厚層地下冰地段。多年凍土地區的地下水可分為:①凍結層上水。以多年凍層為底板,埋藏於上限界面以上的地下水。②凍結層間水。多年凍層內局部融化夾層中的地下水。③凍結層下水。埋藏於多年凍層以下,通常是承壓水。 多年凍土地區路基

多年凍土地區路基在多年凍土地區修建道路,根據凍土溫度、凍土類型、道路等級、路面要求以及施工期限等情況,可以採用保護凍土或破壞凍土的不同措施。一般說來,路基應有足夠的填土高度,以避免凍脹、翻漿和熱融沉陷等病害。取土坑應遠離路堤坡腳,並作好取土、排水的設計與施工,以避免路肩陷裂、熱融滑坍和冰丘、冰椎等病害。在白色路面下穩定的路基,鋪築黑色路面會因黑色路面吸熱而產生新的熱融沉陷,也應採取必要的措施。在有厚層地下凍的地段,應儘量避免挖方、低填和不填不挖斷面,否則應採取專門的隔熱防融和基底換填等措施。