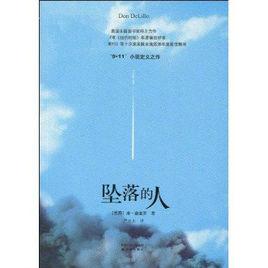

內容簡介

39歲的男主人公基思,是一名在世貿大樓里工作的律師,2001年,“9·11事件”當天,基思大難不死,從煙霧籠罩、灰塵瀰漫的廢墟中走出來,頭髮上、臉頰上、衣服上都沾滿了血跡,手裡提著在慌亂中誤拿的別人的公文包,回到已經分居多時的妻子麗昂以及他們七歲的兒子賈斯汀的寓所。

在隨後數周,基思被幻象所困,遠離快樂,遠離了家庭生活。共有的經歷使基思與公文包的主人,恐怖攻擊的另一名受害者,中年黑人婦女弗洛倫斯發生了一段婚外情,他們同病相憐,在對方身上找到了許多慰藉,暫時撫慰了恐怖攻擊留給他們的心理和精神上的創傷。

後來,斷絕婚外情之後的基斯依然厭倦家庭生活,迷戀上撲克牌遊戲,逃避家庭,成為一名職業撲克牌手,週遊世界,參加各式的撲克牌賽事。然而,他依然會不斷地回憶起在恐怖攻擊,“9·11”已經成為他心中揮之不去的夢魘。 他找了一份新的工作,但是,他仍然處於創傷後的茫然恍惚中,新的工作並沒有提供給他任何成就感,他也不能從中找尋到自己的男性身份。

創作背景

911事件照片

911事件照片2001年9月11日,恐怖分子劫持美國民航4架客機,兩架撞毀紐約世貿中心“雙子大廈”,一架撞塌華盛頓五角大樓的一角,一架墜毀。這一系列襲擊導致3000多人死亡,並造成數千億美元的經濟損失。

《墜落的人》小說題目取自一幅同名照片“墜落的人”, 由理察·德魯拍攝,登在“9·11”發生後第二天許多地方的報紙頭版和《紐約時代》第七版上。照片中,一名男子頭朝下做著自由落體運動背景是雙子塔樓的豎條紋二畫面上沒有濃煙沒有大火這名男子不像其他跳樓者那樣血跡斑斑、衣衫破爛、鞋子橫飛他的落體姿勢給人的感覺更像是自由飛翔。“9·11事件”給數以千計的家庭帶去死訊、傷痛和痛苦。

圖為2001年9月11日,恐怖攻擊發生後,有人從世貿大樓上墜落。

圖為2001年9月11日,恐怖攻擊發生後,有人從世貿大樓上墜落。在德里羅看來,治癒創傷的致命敵人是健忘症(armesia),因為遺忘即另一種意義上的死亡。與此同時電視也在反覆播放災難現場報紙力圖挖掘每一個細節不斷喚起人們對恐怖攻擊的記憶。主流媒體極力通過這場災難來向民眾標明美國一直堅持的信仰與勇敢的形象,將異端分子塑造成徹頭徹尾的魔鬼。他們所營造的擬像絕大多數都是出於國家政治的需要權力話語已經將災難轉變成景觀莊流媒體過度消費了災難場景,以此來傳達他們的政治理念。唐·德里羅看到,如果在重大的歷史事件後,一個社會只是選擇淺薄化的解讀和選擇性地遺忘,那不僅會完全抽空恐怖與死亡的意義而且還會引發更大的災難。在這個意義上說,大眾媒體實際上可能成為恐怖分子們的同謀者。為了避免這種情況,該小說採用了“反敘事”以行為藝術家表演的“墜落的人”來對抗主流媒體的敘事。

人物介紹

基思

基思律師,在世貿大樓里工作。在“9·11”恐怖攻擊那天,大難不死,帶著身上的塵土和血跡,提著拎錯的別人的公文包,重新走向分居多時的妻子麗昂的住所。隨後數周中,基思無法走出幻滅的打擊,與妻兒漸行漸遠。或許是同病相憐,需要相互慰藉,基思與公文包的主人、恐怖攻擊的另一名受害者弗洛倫斯發生了一段婚外情。這段婚外情和普通的偷情不同,也主要不是為了性的滿足,而是對這場災難感受的敘述和分享讓他們短暫地走到了一起。後來,基思逃離家庭生活,成為一名職業撲克牌玩家。基思患上了創傷後應激障礙。他反覆體驗創傷,情感上迴避這一事件,可是無法逃開,最終放逐自己。

基思在虛偽的情感里隱藏著其歇斯底里的痛苦,他內心深處哀嚎,現實中百般努力,卻無處醫治,只能“背誦神聖的文字,用衣服裹緊身體,兩眼保持注視,把靈魂攥在手心裡。基思既不相信外在物質或歷史的世界,也不再相信人的智性或想像的內在世界,最終選擇在家裡,用迴避和遺忘作為療傷方式,靜靜舔舐自己的“傷口。

麗昂

麗昂在社區為一些老年痴呆患者義務辦了一個培訓班,鼓勵老人去記錄自己的生活感悟,和疾病鬥爭,而她的父親因為對老年痴呆的恐懼而自殺了,這對麗昂刺激很大。在前夫基思受創回家之後,麗昂摸索著基思的思緒,努力嘗試接納並幫助他,試圖使他回復到以前的形象。但是,經歷了災難之後的基思卻再也無法回到從前,轉而沉溺於撲克遊戲,逃避現實。

他們的情感世界因巨大的歷史力量而面目全非。幾經努力,麗昂能夠在重新審視自己的身份以及所擔負的責任的基礎上,勇敢地面對過去和未來,並決定恢復“9·11”之前的生活,告別基思,與兒子單獨生活。隨著時間的推移,麗昂漸漸感覺似乎有些羨慕那些激進的穆斯林對今世和來世的純粹的感覺,她最好的想法就是西方知識分子的疼痛論和狂熱的懷疑論。最後,她能接受的是“上帝可能存在”,她定義為上帝也許說“我不在這裡”。

麗昂做社區義工時,在防治老年痴呆的老人班中從傾聽者角色轉化成為講述者,她承認並尊重這些老人,與他們建立聯繫並理解彼此,也是關注並感懷別人創傷經歷的情感活動。後來老人要求麗昂講述自己的故事時,她講到“9·11”之後她的丈夫和兒子——基思和賈斯汀。她說,渴望“把任何事情都講給他們,說出一切”。正是通過講述,麗昂宣洩她無助和失望的情緒,說服自己從受到創傷以後形成的保護機制——壓抑中走出來。

麗昂準備獨自生活下去,以可靠的鎮定態度生活下去。她和孩子將會以撞樓飛機——划過天空的銀色——出現前一天的方式生活下去。麗昂如此面對過去和未來,將創傷記憶通過講述轉化為行動防禦模式。這也是她選擇的療傷方式——執著堅強,努力生活下去。

作品鑑賞

主題思想

《墜落的人》主題思想之一:人的“墜落”

人的“墜落”——本真的向死存在對抗非本真的向死存在:《墜落的人》小說中,“墜落一詞最直接的指涉就是照片中男子死亡前的自由落體動作以及作者虛構的行為藝術家戴維雅尼阿克所表演的墜落行為。無論在現實世界還是在虛構小說里,這種墜落都引起了轟動。德魯的照片刊登在《紐約時報》等不少報紙上後引起人們的強烈反感並被查禁,其他因拍攝“跳樓者”的照片而遭審查。而在該小說中,雅尼阿克也因其“涉嫌阻礙交通並且造成有害或者在生理上,讓他人產生令人反感的狀態”而遭警方拘捕。

人的“墜落”,引起公眾的反感,是包含著對死亡的雙層結構的書寫:在可見的“墜落”背後還有一種不可見的“墜落”,亦即沉淪著的向死存在,或非本真的向死存在。

主人公基思的妻子麗昂看到雅尼阿克的訃告時就想到基思曾說過:“人們每天都死去,這並不是什麼新聞。”基思的話里暗含了幾層意思:“人們”不是特定的什麼人,等於沒有人;把死亡與新聞相提並論,是把死亡當作日常事件之一;否定死亡之“新”的漠然語氣,意味著無需畏懼“有人死”這樣的事。

基思沉淪於隱含的公眾意見中,“準備說出別人總是說的話”。在當代社會,這種非本真的向死存在與主流媒體對人們生活的滲透和操縱是分不開的。重大的歷史事件無一不暴露在新聞鏡頭下,暴力與死亡早已和廣告一樣成為家常便飯。德里羅認為,媒體的盛行使人們對死亡變得麻木,也導致人們喪失了“本真的自我”。

在《墜落的人》小說中,基思夫婦觀看事件錄像時的對話諷刺性地揭示出習慣了死亡鏡頭的觀眾的心理。作為事件的親歷者,基思說道:“它看上去仍然像是發生了意外,現在過了這么長時間,‘我’站在這裡,距離這么遙遠,完全置身事外,依然覺得它是一次意外事故。”麗昂回答:“因為它肯定是的。”

在《墜落的人》中,西方人普遍的非本真的向死存在是以小說中“恐怖分子”的視角展現出來:這裡的人用水澆灌草坪,大嚼快餐。他們應該對自己留戀生活的做法感到羞恥,他們不過每天遛狗而已。想一想吧,狗兒刨著土,草坪上噴淋器噝噝地響。‘我們’願意去死,他們可不願意。可以看到,人們投入到澆草坪、吃快餐、遛狗這樣的日常生活中,最終是為了暫時逃避死亡;人們通常把死亡看作“暫時尚未”發生的事,從而投身於“當下還可以通達、可以操勞的事務”,這種“緊迫性”使人們避免“‘無所作為地想死’這種羈絆”。正如麗昂在人流中見到丈夫與兒子時所想:“緊迫的生活使他們神情愉快。”

正是在人們非本真地向死存在這一不可見的“墜落”的背景下,書中和照片中可見的“墜落”才顯得格格不入,令人“反感”。在比喻意義上,這種可見的“墜落”可以被詮釋為本真地向死存在。

通過麗昂的視角強調,在雅尼阿克的墜落表演中,死亡完全是屬於他自己的事,而非像沉淪著的向死存在那樣把死亡視作降臨到他人頭上的事件。個體性的表演取消了安全距離,造成衝擊力,使觀眾感同身受,恰如麗昂所感受到的:“距離太近,思考太深,個人色彩太濃。”

在《墜落的人》中,本真與非本真地向死存在常常被並置,形成強烈反差。麗昂第二次遇到雅尼阿克的墜落表演時想到,列車經過時,乘客“會受到巨大衝擊,從幻想中,從正在閱讀的報紙中,從目瞪口呆地對著手機講話的行為中震醒”。書名中的“墜落”最直接的指涉只在少數幾章中出現,雅尼阿克的名字更是在小說最後一部分才被提及。小說主體部分著墨於主人公的日常生活,讀者對於可見的墜落也和書中人物一樣粹不及防。

在《墜落的人》有關死亡的藝術中,“墜落”總是意味著一種內含運動的靜止。這不同於人們熟悉的穩定的靜止概念,“墜落”的進行時不僅象徵了關於死亡的藝術中相互爭執的層面,也象徵了這種爭執所處的寧靜本身。德里羅以“無限墜落”開啟死亡空間,其實是要以清晰的句子從事件之後語言的灰燼中重新建構世界。儘管科學在延長人們的生命,但當今的美國社會卻時刻被死亡的陰影所籠罩。西方社會視科技為命運與真理,“恐怖分子”卻恰恰借科技的致死性來回擊西方社會。而在《墜落的人》的死亡書寫中,德里羅一方面試圖擺脫官方敘事的桎梏,一方面以存在之思對當代社會的死亡陰影作出回應,字裡行間仿佛可以聽見:但哪裡有危險,哪裡也生救渡。

《墜落的人》主題思想之二:擬像社會導致身份危機

《墜落的人》的故事主線,從雙子塔的倖存者基思及其妻子麗昂於災難後的生活與心理變化開始,故事落筆於“9·11”事件結束再回歸到原點。對於“9·11”事件的描述,除了基思本人是親身經歷之外,其他人都是通過各種媒體獲知。電視與報紙根據其自身立場將各種信息或整合、或誇大、或刪減後傳遞給他們,於是擬像替代了真實,主導著人們的思想與行為。法國著名社會理論家讓·鮑德里亞早已預見到這一社會現象,提出了擬像與仿真的理論即大眾現在正處於一個擬像先行的社會,擬像已擺脫現實的約束,不以真實為依據,而是自指、自我複製的獨立系統。在當今社會,現實與表征、能指與所指、主體與客體的區別,以及一切的邊界和範圍,都在電腦編碼、時尚傳媒、廣告、信息傳播等眾多元素的作用下被打破。處於這個階段的擬像,不但不需要客觀原型作為參照物,而且可以先於真實,甚至創造真實。在這樣一種假作真時真亦假的社會,缺失信仰的人們很容易陷入身份迷失的危機。

《墜落的人》小說中受“9·11”事件影響的人,除了男女主人公外,還有他們身邊的親朋好友,以及恐怖攻擊的參與者和街頭行為藝術家。以年齡層而言,小說人物可以劃分為上一代、當代和下一代三代人,從民族身份來說可以劃分為美國人和異族人。無論是哪一代、哪一國人,他們都處在擬像先行的當代美國社會,並接受各種媒介信息在宣傳報導中陷入身份缺失的困境中。

上一代人的代表是尼娜和馬丁,從民族身份而言,他們分別代表美國人和異族人。尼娜是麗昂的母親,退休的藝術教授。尼娜是美國主流媒體觀點的代表,拒絕信仰上帝,更願意相信電視媒介和政府精英所宣講的言論,以及由後現代媒體與美國式話語營造的現實。從某種意義上說,尼娜把擬像奉為上帝。尼娜需要這樣一種精神氛圍,藉此來印證她自己的身份,同時獲得社會的認同感,增強她自己對災後美國的信心。在尼娜看來,美國之所以遭受襲擊,是因為伊斯蘭人民生活在一種封閉的世界中,他們的無所作為導致國家沒有進步。“從歷史角度看,那些社會崩潰的原因,並非在於西方國家的干涉,而在於它們自身的歷史和它們人民的心態。”可以說,尼娜接受的,是一個由美國主流媒體創造的世界。尼娜的身份,實質淪為媒體操縱的客群人群之一,喪失了作為有自主意識的人的身份。尼娜是存在主義所謂的拋入世界與他人“共在”的人,她不得不按世俗方式思考,客群人約束,就此沉淪下去,失去其本真狀態。

《墜落的人》小說中與馬丁遙相呼應的是恐怖分子哈馬德。從表面上看,哈馬德與馬丁處在同一陣營,他同樣憎恨美國文化對本民族文化的滲透,同樣希望以他自己的方式罷黜美國文化一統天下的地位。哈馬德曾經對愛情、死亡和理想都有過自己的感動和疑惑,但他在極端分子阿米爾的宣講和數次觀看聖戰錄像後,哈馬德把現實世界看成是“永久的幻覺”以及“震撼和死亡”,同時轉化為他生活的目的。哈馬德把美國視為自己的敵人,他要向所有美國人民復仇。在阿米爾為他營造的擬像世界裡,哈馬德把錄像和收音機里反覆宣講的東西奉為真主;在這點上他又與美國人尼娜具有本質上的共通性,他們都是聽命於擬像的虛幻身份的個體。

在下一代人身上,信息媒體製造的符號影像和形象文化割斷了現實與虛擬之間的界限,並且直接植入到了孩子們的心中。麗昂的兒子賈思廷和他的小朋友們,將媒體報導雜揉進自己的幻想中,把本·拉登變成一個神話人物,將其名字誤讀為“比爾·洛頓”,他們用望遠鏡搜尋比爾·洛頓的飛機,相信比爾·洛頓長著長長的鬍子穿著長袍,會開飛機,有本事給實物下毒。麗昂告訴兒子雙子塔樓已經不復存在,賈思廷卻不相信,他認為只有當比爾·洛頓下令,它們才會倒塌。麗昂試圖不讓兒子觀看飛機撞毀大樓的電視畫面,以減輕他的心靈創傷。但是無處不在的媒介信息已經頑強地介入賈思廷的內心。

該小說中當代人的代表是基思和麗昂,二人皆是恐怖攻擊的直接受害者。基思是紐約市一名普通的白領,在雙子塔樓上的一家地產公司上班,在2001年9月11日的恐怖攻擊中慌亂逃出塔樓。因著火的大樓、坍塌的建築、墜落的生命、驚恐的人群,使他無法重新開始工作,無法融入家庭,無法得到心靈慰藉,因此他逃離都市和家庭,沉迷於牌局,成了一個思想上“墜落的人”。

災難發生前,基思過著平凡的生活,因為缺乏信仰和明確的生活目的,長期生活在技術和資本世界中的基思越來越趨向功能性,他只顧個人得失與感受,不願反思。他在牌桌上,看到的資本運作和爾虞我詐仍舊是現實生活的投影。基思的生活缺乏真實長久的東西,所以對生活失去熱情,工作也不能帶給他身份認同感。基思逃離家庭、沉溺在牌局中能給他更大的享受。基思的生活中沒有上帝,沒有神性日子乏善可陳。即使沒有發生災難,基思也在慢慢墜入虛無主義的生活。

“9·11”事件,帶給紐約人最持久的恐怖,是奪去了人們生活的意義,讓人們陷入了虛無主義。“墜落的人”的墜樓,其實質意義其一是該小說中的人物失去了對上帝的信仰。實質意義其二是基思親歷災難,他目睹了災難強大的破壞力量,並且切身體會到偶然的破壞力量對恆定日常生活的摧毀。

“9·11”災難,在頃刻間摧毀了人類物質文明的碩果,這讓工作十年的基思感到:即便人類活動多么轟轟烈烈,在災難面前都是渺小的、無意義的。“9·11”災難這種破壞力量,也擊垮了該小說中刻畫的另一個倖存者弗洛倫斯,她在逃離塔樓時丟失了公文包,事後沒有去註銷丟失的信用卡,“因為她覺得一切都被埋葬了,一切都失去得無影無蹤了。”

正是因為物質世界的不可信任,所以基思和弗洛倫斯都轉向精神世界尋求庇護,轉向親人朋友尋求慰藉。事件發生之後,基思憑著直覺回到前妻麗昂的家中,但無法用言語告訴麗昂他回來的真正動機。可惜,在家人和不存在的朋友那裡,他得不到預想的心理慰藉。於是二人互相傾訴,講述災難發生時各自在乾什麼,詳細描述災難的細節,希望在對方的敘述中發現自己的身影,證明那不是噩夢而是確實的存在,是自己真實經歷的過去,企圖以此證明自己的現實身份,並通過接受創傷、敘述記憶來療治創傷。

恐怖攻擊讓他們失去了勇氣,基斯能夠逃出塔樓,卻沒能逃出坍塌的生活,只能沉溺於牌局,最終遁入徹底的虛無。“9·11”恐怖攻擊給紐約人民的生活帶來了巨大災難。

藝術特色

創傷敘事

敘事是再現創傷記憶的途徑之一,作者通過再現或表現的藝術手法,建構創傷場景使創傷者再次回到創傷發生的歷史瞬間。這種對於創傷經驗的重構可以幫助受害者實現潛意識轉化為意識的歷程,使創傷得以緩解。創傷敘事是對創傷的撫慰和治療,是作者運用文學發揮治療功能的重要途徑。作者通過作品反思災難、肩負責任、言說痛苦,通過創傷敘事,表達人類的創傷體驗和創傷後的應激反應,達到文學療傷的目的。

非線性敘事是創傷敘事小說的特點之一。非線性結構在文學作品中的表現手法之一是套用閃回和與敘述,這就導致線性時間被打亂,創傷後紊亂綜合徵患者在進行敘事的時候,往往在正常的敘事順序中突然閃回創傷場景。這種閃回沒有任何徵兆,甚至不取決於敘事人的主觀意識,這種完全無意識的敘事順序為整個敘事增添了很多不確定因素。創傷後紊亂綜合徵患者的敘事由於精神紊亂而造成情節結構不完整或者游離於正常敘事規則之外,是一種獨特敘事。

該小說結尾,基斯離開了紐約,離開了他的家庭,他看起來似乎找到了使自己能夠正常生活的存在方式,麻木地參與全國撲克錦標賽。但當他停下來思考自己時,卻懷疑自己“是否正在變成一個自我運作的機體,就像一個人形機器人,能夠理解200種聲音指令,有遠見,有體感,但是受到了完全的、嚴格的控制”。這種描述與“9 ·11”男性英雄神話敘事相悖,是德里羅對傳統男性氣概觀念的批評,也是對於創傷受害者痛苦而敏銳的描述。

事實上,該小說的循環結構恰恰說明了這一悲劇注定無法逃脫,至少對於基斯來說是這樣,德里羅以與該小說開篇同樣的場景為小說收尾,恐怖分子劫持的飛機撞向世貿中心的北塔,也撞向了基斯的生命,作者的這種書寫恰恰說明了無論時間怎樣流逝,基斯始終淪陷在“9·11”恐怖攻擊發生那一刻,彷徨、無助,永遠無法走出令他痛入心扉的憂傷。小說的這種循環結構也是“創傷敘事”的一個樣例,德里羅將其視為“對恐怖主義和全球主義的主導敘事的回應”。

作為一個令人沮喪的反救贖故事,該小說遠離了主流媒體建構的“9·11”男權敘事的勝利。《墜落的人》拒絕遵循傳統男性文學的高潮驅動模式,徹底顛覆了主導男性視角。

德里羅通過表征男主人公不斷辜負創傷社會對於男性所寄予的不可能達到的期許,揭穿了理想化的男性英雄形象,書就了另一個更為複雜的故事,一個在“9·11”大潮下解構和重塑男性氣概的故事。更為關鍵的是德里羅並未天真地為“9·11”後高度亢奮的男性氣概和英雄敘事的泛濫所帶來的挑戰提出解決方案,而是拒絕接受瀰漫在當今社會的膚淺簡單的男性氣概規範,從而對傳統男性氣概提出質疑。

因此《墜落的人》堪稱是一部對占支配地位的男權敘事的深刻批判之作,德里羅也由此為“9·11”小說提供了新的敘事維度,避免了“9·11”敘事流於線性與膚淺。文學見證創傷,敘事參與療傷。作家更以其特有的敏感,審視創傷背後的東西。“9·11”後作家應發揮的作用是“賦予那片嚎叫的天空以記憶、溫情與意義。

後現代主義小說

《墜落的人》,是一部反映“9·11”事件的後現代主義的經典作品。《墜落的人》帶有後現代主義文學的顯著特徵。作者德里羅脫離傳統小說的寫作常規,改變了傳統小說常見的敘事架構,取消懸念,模糊事實與虛構之間的界限,從心理層面重新審視了“9·11”恐怖攻擊事件對大眾所造成的心理衝擊,剖析了後現代社會中暴力與恐怖攻擊所造成的深入到人們心靈深處,夢魘般侵蝕著人類生存的負面影響,深刻而有力地剖析了後現代社會的種種弊端及生活在後現代社會中的人類所面臨的心靈與精神上的種種窘境。

在敘事結構和時空調度上,形成了文本敘事上的多個層面。加之寫作手法上巧妙地採用了多重的敘事視角、多重的人物話語表達形式等後現代的寫作技巧,具有典型的後現代寫作特徵。

詞語隱喻

“墮落”

1、美國人在精神上的“不振和墮落”

“9·11事件”給美國人帶來了無法承受的心靈衝擊,造成了難以撫平的心理創傷,使美國人的精神上處於迷茫不振的狀態。弗洛倫斯獨自一人沉浸在不可名狀的傷痛中,絕望地給一個個已經遇難的朋友和同事打電話,聽筒里一次次傳來“已失蹤”的提示音。基思的出現讓她重新找到了生活的感覺和意義。經歷了死亡、悲傷和孤獨,很多美國人和她一樣迫切需要找到重新開始生活的支點。大難不死的基思經常處在夢魘之中。他看見遇難的好友“在濃煙之中,周圍的一切正在墜落”。

《墜落的人》小說著眼於“9·11事件”後普通民眾的精神和心理體驗,描寫了美國人心中瀰漫的令人難以忍受的恐慌和不安,表現出了美國人的精神上處於迷茫不振的狀態。

2、美國世界霸權地位的“淪落”

“9·11恐怖攻擊”事件中,象徵著美國經濟“全球化”領袖地位的世貿大廈遭恐怖分子襲擊轟然倒下,對美國的霸權主義形成了強烈的衝擊,打破了“美國是天堂”的神話,同時也象徵著美國霸權地位的衰落和多極化時代的到來。它造成了美國當年國內生產總值下降了6000多億美元,給美國政府帶來高額虧損。

世貿大廈坐落在紐約金融中心,建成之後代替帝國大廈成為紐約市的象徵,是紐約最高的建築,是美國強大金融勢力的最重要的標誌之一,世貿大廈象徵著美國的經濟實力,號稱世界經濟的心臟地、現代文明的標誌。該中心高度世界排名第五,其主要業務是控制進出口等國際貿易,擔負著美國國際貿易的發展重任,占美國進出口貿易的15%,每天訪客高達8萬。“9·11”後,這裡已是一片廢墟,留給人們的只是心底深處的抽搐,是永遠也不可能改變的歷史。

作品影響

《墜落的人》榮膺2007年《紐約時報》年度矚目好書;被《新聞周刊》等十餘家美國主流媒體評為2007年年度最佳圖書。

作品評價

《墜落的人》小說,“9·11”小說定義之作。

——《哈佛書評》

《墜落的人》是一部攝人心魄的作品。

——《洛杉磯時報書評》

《墜落的人》是為“9·11事件”中的紐約和那些墜落者而作的一曲聖歌。

——《泰晤士報》

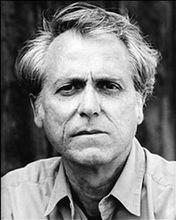

作者簡介

唐·德里羅

唐·德里羅唐·德里羅(Don DeLillo),1936年出生於紐約市義大利移民聚集區的一個中產階級家庭。中學畢業之後,他到福特漢姆大學學習文學、哲學、神學和歷史學,為寫作積 累了廣博的知識,也使他的小說呈現出開闊的視野。1958年,唐·德里羅開始文學寫作。

代表作品有:《名字》(1982)、《白噪音》(1985)、《天秤星座》(1988)、《地下世界》(1997)、《大都會》(2003)、《歐米伽點》(2010)、《天使埃斯梅拉達:九個故事》(2011)。