原理

場離子顯微鏡

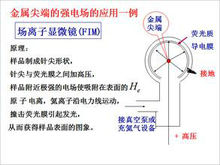

場離子顯微鏡場離子顯微鏡的原理包含:量子力學中電子的穿隧效應及基本電學中導體表面電場與其曲率成正比〔即以相同的電壓加於相同的導體上,曲率愈大(愈尖的)其產生的電場愈高〕等原理。

在針尖狀的金屬或導體樣品上,加上很高的正電壓,造成強大的正電場;反之若加很高的負電壓產生負電場,將造成電子發射,稱為“場發射顯微鏡”,也是由穆勒首創。

原子探針

原子探針當氣體分子靠近此金屬或導體樣品表面時,此強大的正電場改變了氣體原子中電荷的分布,氣體分子被極化而受電場吸引向針尖飛去。當氣體分子相當靠近此具有高電場的導體表面時,氣體分子中電子的位能勢壘因受導體表面電場的影響而變形,當此位能勢壘寬度漸漸變窄,氣體分子中最外層電子可以有機會穿隧而出至導體樣品表面時,此氣體分子即離化成“氣體離子”。因為此氣體離子與該導體表面所具有的正電場彼此互相排斥,所以氣體離子會沿著此電場的方向飛離。當此離化現象大量發生時,這些氣體離子所造成的離子流會沿著表面電場向外輻射狀射出,撞上不遠處所置的螢光

屏。螢光屏上明暗的分布,代表著離子流的大小,也即導體樣品表面上電場的強弱分布;而這些強弱不同的電場是由於導體表面上不同的曲率所造成,在同一平面上只有原子的形狀可以造成這些不同曲率的現象。所以螢光屏上明暗的分布,也就是表面上原子形狀的放大。一般我們以鈍氣(氦、氖、氬)作成像氣體。故此儀器觀察的是表面上原子一顆顆排列的結構,所以是原子尺度的顯微鏡。

序化過程

原子探針在20世紀50年代開創的場離子顯微鏡及其有關技術,是一種原子直接成像方法,能清晰地顯示樣品表層的原子排列和缺陷,並在此基礎上進一步發展到利用原子探針鑑定其中單個原子的元素類別。

場離子顯微鏡技術的主要優點在於表面原子的直接成像。但是由於參與成像的原子數量有限,因而場離子顯微鏡只能研究在大塊樣品內分布均勻和密度較高的結構細節,否則觀察到某一現象的幾率有限。此外在成像場強作用下,樣品經受著極高的應力,可能使樣品發生組織結構的變化,如位錯形核或重新排列、產生高密度的假象空位或形變孿晶,甚至引起樣品的崩裂。

l 認識FIM

FIM(Field Ion Microscope)是最早達到原子解析度,也就是最早能看得到原子尺度的顯微鏡。只是要用FIM看像,樣品得先處理成針狀,可不是粗針、細針都行喔,針的末端曲率半徑約在200~1000埃。(1埃 = 10-10公尺)把樣品置於真空極佳的空間中,藉由和低溫物的接觸將其溫度降到液態氮的溫度以下。在空間中放入成像氣體,可能為He、Ne、Ar等氣體,視不同樣品而定。等以上這些看像的事前工作都準備好,我們才加給樣品正高壓使附著在樣品上的成像氣體解離成帶正電的陽離子,帶正電的氣體離子接著被電場加速射出,打到接收器訊號被放大,以電子射到螢光螢幕,我們就能在螢幕上看到一顆一顆的原子亮點。

2 FIM的演進

FIM的演進FIM是1956年Erwin W. Mueller發明。由FEM(Field Emission Microscope)發展來的。FEM的樣品同樣也得作成針狀,在真空的環境中成像,不過樣品上我們加的是負的高壓,樣品達到足夠的負高壓時,會放出電子打到螢光幕產生亮點,而這個亮點代表的並非一顆原子,是樣品上一片區域,這個區域電子在同樣的負高壓作用下都會射出電子。因為電子在橫向上 (和樣品表面平行的方向) 速度分量造成繞射的情況,使得FEM的解析度只能達到20到25埃(要看到原子解析度至少要小於1埃)。加了成像氣體用正高壓使其解離成陽離子,並被加速射到螢幕,成像氣體比電子重,而且在低溫的情況下,其橫向速度分量小多了,提高了解析度,FIM便如此產生了!在此最初的FIM之後,有人對影像明暗對比、真空情況、樣品冷卻處理等方面漸漸改善。

3 其它的原子解析顯微鏡

到了1970年,又有新的看得到原子的顯微鏡出現,SEM(Scanning Electron Microscope)只是它只能看到重原子,1983年又有STM(Scanning tunneling Microscope)此種顯微鏡的樣品便不再只限制成針狀,可用來看像的樣品範圍更大了。另外還有TEM,樣品要切成一片很薄的膜,技術上比較困難,而且會將樣品結構破壞,價錢亦較昂貴。雖說原子解析技術不再被FIM獨占,但目前能有與多的研究或實驗需要靠FIM才能做,像是單獨原子,或單一原子團在特定的表面之原子運動過程。這些可都一定少不了FIM的!

發展

表面原子顯像原理

表面原子顯像原理場離子顯微術的發展包括:表面原子顯像原理、冷場發射高分辨原子探針及表面原子擴散運動學等研

究。這樣原理相同但功能不同的機器共有五部。其中有兩部是原始的場發射及場離子顯微鏡,而兩部新的雷射原子探針則剛裝成。之後,那三部老機器也都改頭換面,成為更新、功能更強的儀器,做出最近的表面原子擴散的新結果。

所以場離子顯微術而增強及發揮其功能,成為非常有力的表面科學研究工具。人們對物質表面的興趣最早是由化學中表面催化效應來的。所謂的表面,其實多半談的是氣體、液體、固體三者彼此之間的“介面”。在此介面上有許多物理或化學的現象會發生,許多不同的變化至今仍有待我們做研究去了解。表面科學的研究多數是研究固體的表面,並以形成晶體的固體為主,因物質界以形成固體者占多數,而非晶型的固體較無次序,比較難找出適當的規律去了解。所以到表面科學的研究,集中在晶型固體的表面,及其與氣體或其他固體之間的互動作用。

因為晶體的表面是其內部晶格周期性的中斷,不參與鍵結的電子形成特殊的能帶或軌域,也提高了表面的自由能,使其較不穩定具有較大的活性。表面借著表面原子的重行排列(或簡稱「重構」)來降低其自由能,使其穩定而形成與內部晶格結構不同的表面構造。此外也因與吸附其上的原子或分子,容易與其產生化學反應而形成化合物,而有氧化、還原及催化等現象發生。所以表面上因溫度、壓力或氣體濃度有了變化,會引起動力學或熱力學中的一些現象,如吸附(adsorption)、脫附(desorption)、擴散(diffusion)、分凝(segregation)、融熔(melting)、變粗糙(roughening)等,與基本物理現象如表面張力、表面晶格振動、受力變形的應力、張力等,皆會造成結構或組成的改變。因此研究表面科學的儀器,皆用以觀察物質表面的結構(原子或電子)、組成及其變化。