簡介

城鄉居民收入差距指數

城鄉居民收入差距指數城鄉居民收入差距指數是城鎮居民可支配收入與農村居民人均純收入之比。比率是比較兩種相互聯繫的統計指標時使用的一種表現形式,它是以分母指標的數值為1計算出來的。為了便於比較,一般採用分母數值小於分子數值的方法進行計算,這是指數指標常用的方法。將其套用到城鄉收入差距指數上,就是以農村居民家庭人均純收入為1,通過城鎮居民家庭人均可支配收入與農村居民家庭人均純收入的比率來測算的。

計算公式

城鄉居民收入差距指數的計算公式為:

城鄉居民收入差距指數= 城鎮居民人均可支配收入除於農村居民人均純收入

上式以農村居民人均純收入為1,表明了城鎮居民人均可支配收入與農村居民人均純收入之間的倍數關係。

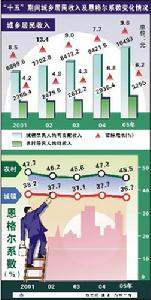

對於城鄉居民收入差距,國際上的一般情況是,當一個國家的經濟發展水平處於人均GDP為800—1000美元的階段,城鄉居民收入差距指數為1.7。而我國城鄉居民收入差距指數(以農村居民為1)逐步上升,由1990年的2.2、1995年的2.71、2000年的2.79擴大到2004年的3.21;2004年農村居民人均生活消費支出為2184.7元,僅相當於同年城鎮居民的30.4%。

差距的真實狀況

城鄉居民收入差距

城鄉居民收入差距改革開放以來,尤其是1991年至今,長三角經濟社會發展一直走在全國前列。1991〜2005年,該地區年均生產總值增長13.9%,高於同期全國3.8個百分點。2005年,長三角地區以占全國2.2%的陸地面積,10.8%的人口,創造了全國22.4%的國內生產總值、25.6%的財政收入和36.5%的進出口總額,人均GDP達28906元,約3530美元,為全國平均水平的2.2倍,接近世界中上收入國家平均水平(2003年巴西和俄羅斯的人均GDP分別為2754美元和2982美元)。在經濟快速發展的同時,城鄉居民收入和儲蓄大幅度增長。2006年,江、浙、滬城鎮居民人均可支配收入在全國31個省(區、市)中排第6、3、1位,農村居民人均純支配收入排第5、3、1位。2006年與1994年相比, 江、浙、滬城鎮居民人均可支配收入分別增長了2.73倍、2.61倍和2.52倍,農村居民人均純收入分別增長了2.17倍、2.30倍和1.68倍。2006年,江、浙、滬城鄉居民人均儲蓄依次為16138元、21030元和48080元,與2000年相比分別增長了1.65倍、1.74倍和1.94倍。但在上述高平均數背後,城鄉居民收入差距卻越來越大。

差距不斷拉大

中國工資收入差距

中國工資收入差距對1978〜2007年江、浙、滬城鄉居民收入增長指數進行綜合分析,結果顯示:江蘇省從1981〜2007年的27年中,城鎮居民人均可支配收入增長幅度高於農村居民人均純收入增長幅度的有19年,農村居民高於城鎮居民的為8年。尤其是1997年〜2007年的11年間,一直是城鎮居民增幅高於農村居民。

浙江省從1981〜2007年的27年中,城鎮居民人均可支配收入增長幅度高於農村居民人均純收入增長幅度的有14年,農村居民增幅高於城鎮居民的為12年,城鄉相同的為1年。1998年〜2007年的10年間,除2004年城鄉居民收入增長幅度相同外,其餘9年都是城鎮居民增幅高於農村居民。

由於上海市農民年人均可支配收入官方可查到的數據是從1990年開始,因此,城鎮居民人均可支配收入增長幅度與農村居民人均可支配收入增長幅度對比狀況的考察只能以1990年為100進行分析。1991〜2007年的17年間,城鎮居民人均可支配收入增長幅度高於農村居民人均可支配收入增長幅度的有11年,農村居民增幅高於城鎮居民的為6年。1998年〜2007年的10年間,有8年是城鎮居民增幅高於農村居民。

從以上對兩省一市城鄉居民收入增長指數的對比分析中可以看出,城鎮居民人均可支配收入增長幅度的年數大大多於農村居民人均純收入增長幅度,由此可以說,上個世紀80年代至今,從總體看,城鄉差距呈逐漸拉大趨勢。值得注意的是自1998年以來,江浙滬基本上是城鎮居民人均可支配收入增長幅度高於農村居民人均可支配收入增長幅度,這說明近10年來長三角地區城鄉居民的收入差距在原來的基礎上仍在不斷擴大。

差距持續上升

城鄉居民收入差距

城鄉居民收入差距根據計算,浙江城鄉合一的基尼係數,從1998年的0.342提高到2006年的0.409,江蘇全社會收入分配差距的基尼係數從2000年的0.3534上升到2004年的0.3655,雖然這些數據與全國相比小一些(2005年全國城鄉合一的基尼係數0.452),但卻呈不斷上升趨勢,並已接近或超過國際公認0.4的警戒線。胡祖光根據《浙江統計年鑑2004》上的資料,計算出浙江2004年城鄉合一的基尼係數是0.3749,同時指出和糾正了《浙江統計年鑑2004》所公布的抽樣調查資料中嚴重的資料誤差,重新計算出的基尼係數為0.4783。並認為,“浙江統計年鑑上存在的問題在其它省份也可能同樣存在”。

從城鄉之間收入之比看,差距逐漸拉大

1978年以來,江浙滬城鄉居民收入差距的變動軌跡與全國基本一致,呈現出先縮小後擴大趨勢。這期間因政策因素和價格因素,到1984年以及以後的個別年份,城鄉居民收入差距曾有所縮小,但並沒有改變差距不斷拉大的趨勢。從1978年到2006年江浙滬城鄉居民收入差距分別由1.86:1、2.01:1和1.44:1提高到2.42:1、2.49:1和2.24:1,重要年份浙江的差距比在兩省一市中一直最大。按照國際經驗,城鄉居民收入差距1.7倍為安全,2倍為基本安全,2.5倍有風險,3倍有重大風險,3.5倍及以上出現社會穩定危機。僅從官方公布的數字所計算的比例看,長三角已處於風險階段。

實際上,表中的數據還不能真實反映城鄉居民的收入差距,如果從現金和財產看,城鄉居民的收入差距更大。如從現金差距看,江蘇城鄉居民差距為3.1:1,考慮到城市居民所享有的隱性福利和優惠,這一差距可能達到4:1。從財產差距看,據調查江蘇城市居民人均資產為7.86萬元,而農民的人均財產大致為1.6萬元左右,差距接近5:1。再如上海,2004年農村居民人均可支配收入僅相當於城市居民1995年的收入水平(7172元),落後於城市居民收入水平約九年。如果用城市中20%的高收入戶的人均收入與農村中20%的低收入戶的人均收入相比較,貧富差距就更加明顯。如2005年二者的相對差距江、浙、滬依次為11.60倍、17.11倍和4.52倍,絕對差距竟分別達24527元、30033元和29380元,不論是相對差距或是絕對差距浙江仍均最大。可見,簡單的平均收入對比並不能真實地反映長三角存在的過高城鄉收入差距。

內部貧富差距擴大

城鄉居民收入差距指數

城鄉居民收入差距指數從全國範圍看,長三角地區城鎮居民內部收入分配差距一直十分突出。 2004年江蘇、浙江城市居民10%最低收入戶與10%最高收入戶人均可支配收入差距比分別為1:10.71和1:7.52,依次高出全國差距比1:5.30的5.41倍和2.22倍。上海的情況稍好點,也基本與全國持平,2001年已達到1:5.03。特別是江蘇城鎮居民內部的差距是全國的2倍多,差距比在全國最高。

從基尼係數看,城市居民可支配收入差距呈迅速擴大態勢,江、浙、滬分別由1985年的0.1486、0.1500和0.1435,上升到2005年的0.3665、0.3136和 0.3204。

從農村居民收入不良指數和基尼係數看,內部貧富差距越來越懸殊

從基尼係數上看,2004年全國農民內部收入分配基尼係數為0.3692,江蘇、浙江、上海農村居民收入分配的基尼係數分別為0.3375、0.3587、0.3,長三角地區農民之間的收入差距小於全國收入差距,且2004年以來有所下降,但總的看呈上升趨勢。

從20%最低收入戶與20%最高收入戶差距比(不良指數)的變動軌跡考察,江蘇從1998年的4.58倍擴大到2004年5.88倍,浙江從1995 年的4.97倍擴大到2004年的7.73倍,上海從1995年的3.89倍擴大到2005年的4.57倍,從表5看仍是浙江差距最大,值得注意的是在江滬自2003年以來呈下降趨勢的情況下,浙江卻急劇上升。

若從江、浙、滬農民高低收入差距的絕對額看更是高得驚人,2005年依次高達8237元、12548元和11962元。尤其是江蘇和浙江區域間農民收入,差距相當大。如江蘇的蘇南與蘇北相比,2004年蘇南農民人均純收入是蘇北的1.7倍。浙江省25個欠發達縣2004年農民人均純收入平均約3992元,僅相當於全省平均水平的65.1%。

2005年江蘇、浙江城鄉居民收入最高與最低縣市的差距比分別為2.61、2.50和2.06、3.12。進一步分析還發現,江蘇省江陰市在崗職工平均工資為灌南縣農民人均純收入的7.32倍,浙江省玉環縣城鎮居民人均可支配收入是泰順縣農民人均純收入的7.49倍。由此可見,簡單的收入對比也不能真實地反映長三角不同區域間存在的過高城鄉收入差距。

差距擴大的主要影響因素

一、統計方法不科學

1.統計口徑不一掩蓋了差距程度。目前,中國有關部門和絕大多數學者在計算國城鄉居民收入差距程度時,只是簡單地用“城鄉居民人均可支配收入”對比“農村居民人均純收入”。由於城鎮居民的人均可支配收入和農村居民的人均純收入這兩個指標的統計口徑和範圍不一致,因此,直接計算出的顯性收入差距誇大了農民收入而縮小了城鎮居民收入,掩蓋了城鄉居民收入差距的實際程度。

2.平均指標使用的單一性缺陷引致了高低收入差異。中國對居民收入水平的衡量主要用平均指標,但隨著高收入家庭特別是少數收入很高家庭的增多,對平均數的拉動作用越來越大,平均數不斷偏離中位數。如2002年浙江城鎮居民有62.8%人口達不到平均收入。2004年江蘇有61.6%的城鎮家庭和57.6%的農民家庭收入水平在平均水平之下。

3.調查樣本確定偏差抬高平均收入。(1)調查樣本缺乏代表性。現在使用的住戶調查樣本是上世紀80年代確定的,隨著居民的收支結構變化,居民之間收入差距逐步拉大,過去確定的調查點(大、中、小城市,縣城、鎮、農村)以及各調查點樣本戶數的代表性大大降低。尤其是現有城鄉住戶調查不能有效反映農民工的收入情況,將常住城市本地的非農業戶口居民作為調查樣本的統計結果,與包括原有城市居民和農村轉移到城市新居民在內的城鎮居民人均收入相比無疑過高。(2)調查樣本確定違背隨機性原則。在對城鄉居民收支調查和統計的實際中,為減少記賬誤差,在樣本中抽取經常性記賬戶時,常常在願意接受調查的居民家庭中抽取。而現實中願意接受調查的居民家庭一般文化素質較高,在收入狀況與受教育程度呈正相關關係的前提下,對其記賬數據處理的結果,難免抬高人均收入水平。

二、巨富增多抬高人均水平

改革開放以來,長三角個人投入的資本占第二、三產業企業法人單位實收資本總額的比重越來越大。在個人資本大幅度增加的同時,長三角地區巨富大批湧現。僅《福布斯》公布的2005年中國400名富豪中,長三角137位的財富可使1.3789億長三角居民每人平均抬高1470元。

三、發展戰略偏向

進入上世紀九十年代,長三角工業化、城市化有了相當程度的發展,本應把優先發展工業戰略和城鄉差別戰略,調整到工業反哺農業,城市帶動農村,進而轉向城鄉一體化發展戰略上來,但在城市利益集團的壓力下,在政策設計上卻繼續存在“城市傾向”。如財政支農資金占財政支出的比重,江蘇1985年為12.6%,2001年降到6.6%,2004年則進一步降為4.3%。浙江2000年以來大致維持在8%左右,低於20世紀90年代初的9%〜10%的水平。

四、分配原則偏向

在市場取向體制下,當市場追求效率時,政府本應把著力點放在公平方面,但卻在巨觀政策上仍向效率傾斜,繼續用計畫方式把資源從農村投向城市,導致城鄉收入差距不斷拉大,並即將推向兩極分化境地。分配原則的偏向,實踐中造成社會成員享有憲法意義上的生存與發展權在事實上不平等,突出表現就是公民受教育機會不公平和就業機會不平等,而這正是分配起點不公平的根本原因。

五、再分配措施偏向

一是個人稅收調節體系不健全。現在開徵的個人所得稅、特別消費稅和利息稅調節力度十分有限,而且在徵收環節上漏洞較多,徵收稅款占總稅收的比重較小。

二是政府公共財政支出偏向城市。從政府教育經費支出看,2006年江浙滬預算內教育經費占財政支出的百分比分別為18.72、22.29和14.21,與2005年相比分別下降了0.35、0.54和0.03個百分點。再就浙江省來看,2006年財政性教育經費占GDP的比例只有2.31%,不僅與浙江2002年的2.55%相比進一步下降,而且低於2006年全國3.01%的水平,遠低於《中國教育改革與發展綱要》到2000年達到4%的目標。同時短缺的教育經費在城鄉間分配苦樂不均,在投入上向城市的高、中等教育傾斜。從政府對公共衛生經費支出看,不僅增長慢,而且同樣偏向城市。2003年浙江各級政府對農村衛生投入只占投入總量的16.0%,城市醫院則占30.3%。可以說,目前政府財政不僅“抽肥”的功能沒有很好發揮,而且“補瘦”職能的履行也發生了偏向。

六、社會保障差異

長三角地區城鎮職工以養老、醫療、失業、工傷、生育五大社會保險和住房保障為主體的制度體系,幾經改革已日臻完善,而農村社會保障水平極低。從農村社會養老保險看,除政府硬性規定必須參加的失地農民和在本地企業的就業人員,一般勞動者基本都未參加。而新型農村合作醫療的籌資水平還遠不及城鎮職工醫保的月籌資水平,很難談得上是真正的醫療保障。