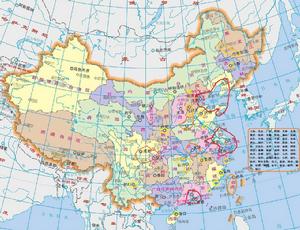

概述

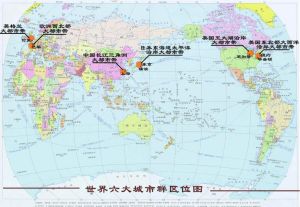

上世紀50年代,法國地理學家簡 • 戈特曼(Jean Gottmann)在對美國東北沿海城市密集地區進行研究時,提出了“城市帶”的概念,認為城市帶應以2500萬人口規模和每平方公里250人的人口密度為下限。城市帶是城市群發展到成熟階段的最高空間組織形式,其規模是國家級甚至國際級的。 按照簡•戈特曼的標準,世界上有六大城市群達到城市帶的規模,我國只有長江三角洲城市群躋身這六大城市帶。上世紀中期,法國地理學家簡戈特曼(JeanGottmann)在對美國東北沿海城市密集地區做研究時,提出了"城市帶"(megalopolis,也譯作特大城市或巨型城市)的概念,是國內或國際次區域合作的一種表現形式。目前西方國家的大城市經濟發展很快,城市帶步入成熟期。相比而言,亞洲國家大都是開發中國家,其大城市因各國經濟發展基礎和規模等因素影響,多數城市帶現仍處在起步階段。

世界六大城市帶

城市帶

城市帶1、美國東北部大西洋沿岸城市群。該城市群從波士頓到華盛頓,包括波士頓、紐約、費城、巴爾的摩、華盛頓幾個大城市,共40個城市(指10萬人以上的城市)。該城市帶長965公里,寬48到160公里,面積13.8萬平方公里,占美國面積的1.5%.該區人口6500萬,占美國總人口的20%,城市化水平達到90%以上。是美國最大的生產基地和商貿中心,世界最大的國際金融中心。

2、北美五大湖城市群。該城市群分布於五大湖沿岸,從芝加哥向東到底特律、克利夫蘭、匹茲堡,並一直延伸到加拿大的多倫多和蒙特婁。集中了20多個人口達100多萬以上的大都市。是美國、加拿大工業化程度最高、城市化水平最高的地區。該城市群與美國東北沿海城市群共同構成了北美的製造業帶。

3、日本太平洋沿岸城市群,也稱為東海道城市群。一般指從千葉向西,經過東京、橫濱、靜岡、名古屋,到京都、大阪、神戶的範圍。該城市群一般分為東京、大阪、名古屋三個城市圈。這個區域面積3.5萬平方公里,占日本全國的6%。人口將近7000萬,占全國總人口的61%。

4、歐洲西北部城市群。這一超級城市帶實際上由大巴黎地區城市群、萊茵-魯爾城市群、荷蘭-比利時城市群構成。主要城市有巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、安特衛普、布魯塞爾、科隆等。這個城市帶10萬人口以上的城市有40座,總面積14.5萬平方公里,總人口4600萬。

5、英國以倫敦為核心的城市群。該城市帶以倫敦-利物浦為軸線,包括大倫敦地區、伯明罕、謝菲爾德、利物浦、曼徹斯特等大城市,以及眾多小城鎮。這是產業革命後英國主要的生產基地。該城市帶面積為4.5萬平方公里,人口3650萬。是英國產業密集帶和經濟核心區。

6、以上海為中心的長江三角洲城市群。這個城市群由蘇州、無錫、常州、揚州、南京、南通、鎮江、杭州、嘉興、寧波、紹興、舟山、湖州等城市與上海一起組成。面積10萬平方公里,人口超過7240萬。

美國東北部大西洋沿岸城市帶

美國東北部大西洋沿岸城市帶,以紐約為中心,北起波士頓,南至華盛頓,涵蓋了紐約州、新澤西州、康乃狄克州中的波士頓、紐約、費城、巴爾的摩、華盛頓等中心城市,並將其間的薩默爾維爾、伍斯特、普羅維登斯、新貝德福德、哈特福特、紐海文、帕特森、特倫頓、威明爾頓等城市連成一體,從而在沿大西洋海岸600多公里長、100多公里寬的地帶上形成了一個由5個人都市和40多箇中小城市組成的超大型城市帶,面積13.8萬平方公里,占全國總面積的1.5%;人口6500萬,占全國總人口的20%。城市化水平達到90%,製造業產值占全國的30%,是美國最大的生產基地和商貿中心,是世界最大的國際金融中心。

紐約,作為美國東北部大西洋沿岸城市帶的中心城市,是一個典型的移民城市。數以百萬計的移民從異國他鄉來此安家落戶,繁衍生息。異國文化在這裡碰撞、融合,各族文明在這裡承襲、升華,形成一種以西方文化為主體的雜然紛呈的多元文化,學術研究追新求異,生活方式五光十色,造就了崇尚個人奮鬥、永不言敗、勇爭第一的紐約精神,張揚了博採眾長的美國文化和自強不息、不斷進取的美利堅精神。移民不僅傳承了本土文明,而且帶來了技術、資金和智力資源,為紐約經濟發展注入了無窮的活力。紐約經濟實力劇增,金融地位日盛。從上世紀20年代以來一直是世界的金融中心,在當今資本主義世界舉足輕重。紐約銀行的國際儲備及其在國際貨幣市場上所占比重、貨幣財產、資本輸出輸入和美國跨國銀行在世界市場上的壟斷地位,皆執世界金融中心之牛耳。紐約證券交易所是世界最大的證券交易所,影響著全球證券交易行情,可謂資本主義世界經濟發展的睛雨表。

北美五大湖城市帶

北美五大湖城市帶,以美國的芝加哥為中心,位於素有“北美地中海”之稱的蘇必利爾湖、密西根湖、休倫湖、伊利湖和安大略湖沿岸。其間分布著匹茲堡、克利夫蘭、托萊多、底特律等中心城市及眾多小城市,並一直延伸到加拿大的多倫多、蒙特婁,集中了20多個人口達100萬以上的大都市,是美國、加拿大工業化程度最高、城市化水平最高的地區。其中底特律的汽車工業,匹茲堡的鋼鐵工業,托萊多的玻璃工業享譽全球。美國鋼鐵公司、美孚石油公司、國際收割機公司等成為北美五大湖城市帶所在城市的象徵。

芝加哥,作為北美五大湖城市帶的中心城市,人們常常詫異那一座座風格獨異的建築,足那么奪目、神氣地張揚著芝城的個性。1871年的一場特大火災將芝城的三分之二化為灰燼,精明的芝加哥人及時敏銳地把握住痛創中潛伏的巨大商機,在東北部雄厚資本的資助下,余燃未盡便開始了更高起點、更高層次的重建。速度之快,令人瞠目。世界各地的建築家雲集芝城,構築大舞台,謀劃大乎筆,充分展示各自的匠心才華,設計、建造出頗具特色的建築群體,芝加哥由此盡享“世界建築博物館”之譽,世界博覽會的舉辦更仗芝加哥聲名鵲起。芝加哥以博大的胸襟,。吸納、匯集世界各地的精英,創造出令世界矚目的輝煌。

日本太平洋沿岸城市帶

日本太平洋沿岸城市帶,以首都東京為中心,南臨遼闊的東京灣,北枕富饒的關東平原,從鹿島起,經千葉、東京、橫濱、靜岡、名古屋到京都、大阪、神戶、九州等城市,綿延長達1000公里,面積3.5萬平方公里,占全國總面積的20%;人口7000萬,占全國總人口的61%,內含東京城市圈、大阪城市圈、中京城市圈3個都市圈。

東京,作為日本太平洋沿岸城市帶的中心城市,密女。蛛網的幹線,鱗次櫛比的大廈,人流如織的銀座遠不是它的全部。20世紀20年代的大火災與40年代的大空襲,曾使它化為一片瓦礫。在城市重建的過程中,東京人既將自己的家園建設為世界級的金融中心、交通樞紐。同時,又小心翼翼地將一個個文化遺址整新如,日。儘管東京大學歷經擴展,然而赤門、銀杏樹道、安田講堂,這些歷經百年風雨滄桑的標誌性建築依然如故;儘管東京的城市規劃一直在向現代化的目標疾進,然而漫步在下野、’淺草觀音寺及仲見世谷街道一帶,卻會強烈感受到江戶、明治時代的下町風情,驚訝於上幾個世紀的建築竟保存得如此周到用心;儘管新東京站豪華美麗,然而就在另一側,“明治東京驛”仍在繼續著它的功能,讓人感懷前一個世紀拉響“第一聲汽笛”時的艱辛和激動。在強烈的現代氛圍中,人們依然感受到馥郁的人文氛圍。

歐洲西北部城市帶

歐洲西北部城市帶,以法國巴黎為中心,沿塞納河、萊茵河規劃發展,覆蓋了法國的巴黎,荷蘭的阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙,比利時的安德衛普、布魯塞爾以及德國的科隆等廣大地區,集聚了4個國家40座10萬以上人口城市,總面積14.5萬平方公里,總人口4600萬,內含法國的巴黎—魯昂—阿費爾城市圈、德國的萊茵—魯爾城市圈、荷蘭的蘭斯塔德城市圈以及比利時的安德衛普城市圈。

巴黎,作為歐洲西北部城市帶的中心城市,早在18世紀,已經成為歐洲的丈化中心,啟蒙運動的思想由伏爾泰、孟德斯鳩、盧梭等大師向各地播散。學習法國文化、講法語、模仿法國的生活方式成為當時其他歐洲國家上流社會的一種時尚。正當巴黎雄心勃勃地向世界級經濟中心邁進的時候,1815、年的滑鐵盧之戰徹底粉碎了巴黎人的夢想,倫敦取得了勝利。這決定了巴黎人的歷史命運、巴黎城市的發展定位:她將在文化上獨領風騷,繼續確保自己世界級文化中心的地位。從此,巴黎人承繼著前輩的文化傳統,發揮浪漫和遐思的民族特性,在無可比擬的自由與寬容的都市空間中,把巴黎創造成了,思想之都、知識之都、文化之都、時尚之都和藝術之都。

英國倫敦城市帶

英國倫敦城市帶,以首都倫敦為中心,以倫敦——利物浦為軸線,沿泰晤士河規劃擴展,集中了大倫敦地區、伯明罕、謝菲爾德、利物浦、曼徹斯特等人城市以及10多箇中小城市,面積4.5萬平方公里,占全國總面積的18.43%;人口3650萬,占全國總人口的62%。這裡城市數量多,人口密度大,是英國產業密集帶和經濟核心區。

倫敦,作為英國倫敦城市帶的中心城市,並非注定就是歐洲及世界的經濟中心,而是經濟霸權在全球範圍內遷移的結果。16世紀時,歐洲以及世界經濟的中心是熱那亞和安特衛普。17世紀時,轉移到了阿姆斯特丹。18世紀,當倫敦取得了歐洲範圍內的經濟優勢地位時,她同時又面臨著要成為英國經濟中心的挑戰。因為影響世界的英國工業革命並未發生在倫敦,以工業革命發源地曼徹斯特為代表的一批新興工業城市正在崛起。但倫敦並未因此而沉淪,相反,它又一次成功地捕捉到了獲利的時機,利用工業革命的恩惠,終於在19世紀中期以來的100年時間裡成功地進行了3次飛躍,從而完成了昔日帝國之都向今日世界城市的轉變。

長江三角洲城市帶

中國長江三角洲城市帶,以上海為中心,在長江入海口形成的扇形沖積平原上,集聚了上海市、江蘇南部與中部地區以及浙江東北部地區的16個地級以上城市、67個縣及縣級市、1479個建置鎮。面積10萬平方公里,占全國總面積的1%;人口7534萬,占全國總人口的6%。創造了全國18.5%的國民生產總值、22.4%的工業總產值和22%的中央財政收入;完成了全國28.4%的出口額,人均國內生產總值1.1萬元;聚集了近百個工業產值超過100億元的產業園區和數千家巨型企業;世界500強企業有400多家在此落戶,契約牙,j用外資超過1500億美元。在長江三角洲地區,不同層次、不同結構和不同功能的人中小城市交通網路、商品網路、技術網路、資金網路、人才網路和信息網路等緊密聯繫在一起,相互分工、互補、交流和競爭,成為中國規模最大、實力最強、密度最高的城市帶。

上海,作為中國長江三角洲城市帶的中心城市,是20世紀的一個奇蹟。大規模的城市擴張,有步驟的城市改造,高起點的城市建設,猶如“法術”一樣,呼喚出一個日新月異的上海。如此生氣勃勃、壯觀美麗的城市,必有其文化依託或內在精神。從19世紀中葉開埠以來,上海就一直得風氣之先。上海與整箇中國始終是一個整體,當全國尤其是東南諸省的移民前赴後繼湧進上海的時候,傳統文化的各種要素在上海依然鮮活。向豐滿的文化腹地開放自己,使上海能夠更多地擁有傳統資源。上海無疑是中國現代化歷史最長、發育最充分的城市。在這個城市的運作中,積澱起相當深厚的現代傳統,由此形成一種特殊的丈化環境。一切外來的東西,在被大膽接受的過程中也被大膽地修正和改變了,人們稱之為“海派,,。海納百川,融合貫通,不斷吸收眾家所長,吸引各方精英,正是海派文化的特色。今天的上海,不僅處在中西文化的交匯點上,而且處在中國古代傳統和現代傳統的交匯點上。面對國際化、全球化趨勢,上海繼續保持開闊、雅致、精明、沉穩的城市品格,永遠向世界一流看齊,真正成為世界的上海。

世界大城市帶的由來

大城市帶也稱大都市連綿帶,此概念最初是由法國地理學家戈特曼(J.Gottman)提出的,稱為Megolopolis,指由在地域上集中分布的若干大城市和特大城市集聚而成的龐大的、多核心、多層次城市群,是大都市區的聯合體。其實質是由各等級城市形成的相互串連、高度集中的經濟中心地帶。大城市帶在空間結構上具有以下特點與功能:(1)城市人口規模大,可達035-25億,人口密度至少為250人/平方公里,城市化水平達70%以上。(2)大城市帶在保持整體功能完整性的同時,其中的每個城市各具獨立性和特色,從而促進了互補發展。(3)大城市帶在國家和世界經濟發展中具有樞紐作用,是聯接國內國際的節點和產生新技術、新思想的"孵化器"。(4)大城市帶具有發達的區域性基礎設施網路,如高速公路、高速鐵路、航道、電力輸送網、信息高速公路等等。

大城市帶和大都市圈是不同的概念。從空間分布形式上看,大都市圈呈塊狀分布,一般只有一個200萬人口以上的特大城市,大城市帶則呈帶狀分布,一般有兩個或兩個以上200萬人口以上的特大城市;大都市圈主要是集聚效應作用的結果,大城市帶則主要是擴散效應作用的結果;大都市圈所造成的人口過於集中、交通擁擠、環境惡化等現象,使兩個或多個地理位置相近的都市圈沿交通軸線,通過擴散作用形成大城市帶,從而達到資源配置的最優。因此,大都市圈和大城市帶都是城市化發展的必然階段,大城市帶是由大都市圈發展而來。

世界大城市帶的標準和劃分

①總人口規模。戈特曼將總人口的下限定為2500萬人。一些學者提出異議,認為總人口達到0.35~2.5億才是典型的大城市帶;

②人口密度。戈特曼認為人口密度至少應達到250人/Km2,核心區人口密度應更高。

按戈特曼的大城市帶總人口規模的下限,1960年代世界上共有6個大城市帶,它們是美國東北部大西洋沿岸波士頓——華盛頓大城市帶、美國五大湖芝加哥——匹茲堡大城市帶、日本東岸東京——名古屋——大阪大城市帶,英國倫敦——伯明罕大城市帶、歐洲巴黎西北部大城市帶、中國的長江三角洲上海——南京——杭州大城市帶。1960年代以後其它一些新的大城市帶迅速崛起。這些新興的大城市帶主要分布在美國的西海岸、巴西東海岸、亞洲的韓國、印度等國也出現或正在形成類似的大城市帶,中國東部沿海也形成幾個大城市帶的雛形(如珠江三角洲大城市帶等)。

中國城市化的方向

從目前情況看,我國已開始出現大城市帶的雛形的有:大上海大城市帶,人口達10916萬,GDP總值達1800億美元左右,人均GDPl600美元左右;珠江三角洲大城市帶,人口達6689萬,GDP總值949億美元左右,人均GDPl418美元;京津冀大城市帶,人口7000萬,人均GDPl048美元;沈大城市帶,人口4067萬,人均GDPl421美元。這些大城市帶人口一般都在5000萬到1億以上,面積一般超過15萬平方公里。它們不僅組成空間上的規模經濟優勢,而且形成更為密切的信息、人口、交通、產業聯繫。

對比美國和日本大城市帶的發展特點,基於我國具體國情:地域遼闊,大中小城市的發展餘地都很大,特別是中小城市,各城市、城市圈的功能比較單一,筆者認為大城市帶應向美國的模式發展比較合理。這樣可以從系統論的角度組織經濟活動,大城市帶內的各城市朝"專"和"精"上發展,各有特色又能密切地分工協作,從而整體上可以達到最優。我國現行行政區劃體制對大城市帶的形成不利,政府機構權力過分集中,過多的行政干預造成城市間的交易成本過高,阻礙了大城市帶的形成、大城市帶社會經濟協調發展以及大城市帶內部政策法規的可操作性。因此有必要建立大城市帶組織機構,以保證大城市帶正常運行。建立大城市帶組織機構可以促進中國市制改革;協調城市間的分工與合作;發揮大城市帶和各級城市的功能疊加倍增效應。

三種模式

借鑑國外大城市帶組織機構建立的經驗,結合中國具體國情和生產力發展狀況,筆者提出三種組織機構模式:

1.行政型為主,經濟型為輔的大城市帶聯合政策

行政機構的建立首先要對現有機構進行重組,可以在很大程度上改變市管縣所造成的條塊分割,有利於大城市帶內的統一計畫。但由於它的權力仍然過分集中,極易導致行政機構數量增加,甚至超規模增加。另外,過多的行政機構往往造成新的條塊分割。就行政層次看,劉君德教授建議從中央→省→聯合政府→市,周克瑜教授建議從中央→聯合政府→省→市。就目前我國市場還不發育的情況下,實行這一方案有利於在中短期內政策方針的貫徹執行。但從長遠看,行政手段過多不利於大都市的可持續發展。因此,此方案的實行應持謹慎態度,調整的幅度不宜過大。

2.經濟型為主,具有有限行政權力的"都市聯盟"

都市聯盟應由經濟機構、行政機構和非政府機構組成,經濟機構主要負責制定經濟發展巨觀政策;行政機構負責利用行政手段促進政策實施並行使監督職能:非政府機構則配合前兩者進行大範圍的跨界(包括跨圈界和跨市界)公共服務合作,並增強決策透明度,提高公眾參與意識和監督職能。三者相互緊密合作,形成大城市帶內的綜合集成管理,這樣才能發揮大城市帶"疊加倍增效應"。如上海經濟區成立幾年後被迫撤消就是由於僅僅套用經濟手段,不注重管理的綜合集成,造成功能單一,限制了功能的發揮。從國外大城市帶組織機構經驗和發展趨勢來看,這一方案從長遠上看將成為主要的發展方向。

3.數字大城市帶組織(DigitalMegolopolisorgani-zation)

數字大城市帶組織是一種通過信息技術聯繫起來的大城市帶動態聯盟。這種組織是利用區域網路和Internet,將大城市帶內各城市的信息加工、集成形成一種共享信息庫,大城市帶內的各主體如城市、企業等可以以各自的擁有許可權對其進行訪問。目前深圳市正與澳門行政區政府間建立信息網路,實現信息共享,其經驗值得借鑑。此方案的優點是:(1)可以充分利用網路資源,形成"網路大城市帶"。這種以網路信息技術為支撐的信息平台,包含有充分的共享信息。可以使各級主體更快地獲取信息,增強了信息的對稱程度,便於更迅速地做出決策。(2)它以信息技術為支撐平台,並以城市再造為背景,勢必形成大城市帶流程再造,使資源配置形成動態最佳化。(3)它與前兩種方案是兼容的。前兩種方案可以利用這一方案作為實現它們管理作用的工具和技術支持,此方案也可以滲透到前兩種方案發揮更大的作用。由於我國多種機制的不完善,前兩種方案的實施還有諸多困難,此方案可以作為目前條件下實施的過渡模式。當條件成熟時,逐步過渡到前兩種方案,並與之相結合實施。