釋義

詞目:坐化

拼音:zuòhuà

佛教用語:謂修行有素的人,端坐安然而命終。

死,在古漢語裡也是有等級的,不同職級有不同稱謂,如大夫死為“卒”,天子死為“崩“,“駕崩”是再後的叫法,有“皇駕崩塌”之意。《禮記》中講,天子死叫“崩”,諸侯死叫”薨”,大夫死叫“卒” 士死叫“不祿”,庶人死叫“死” 。唐代禮制規定“凡喪,二品以上稱斃,五品以上稱卒,後六品於庶人稱死。

基本解釋[death (of Buddhist monks);die in a sitting posture] 佛教指和尚盤膝坐著安然死去

禪師聽得大驚,走至房中看時,見五戒師兄已自坐化去了。—— 馮夢龍《古今小說》

詳細解釋佛教徒端坐安然而死,謂之“坐化”。

南朝 梁 慧皎 《高僧傳·義解·慧次》:“ 永明 八年,講《百論》。至《破塵品》,忽然坐化,春秋五十七矣。”《京本通俗小說·菩薩蠻》:“ 可常 坐化了,正欲下火。”《花月痕》第四八回:“生死者人之常事,就像那草木春榮秋落一般。成仙的屍解,成佛的坐化,總是一死。” 趙熙 《長城魂》五:“只有幾天,她顯然衰老了,仿佛成了一個啞女,仿佛是一個病婦,一個坐化在這泥屋裡的信女。”

示例

如趙熙《長城魂》五:“只有幾天,她顯然衰老了,仿佛成了一個啞女,仿佛是一個病婦,一個坐化在這泥屋裡的信女。”又如《京本通俗小說·菩薩蠻》:“可常坐化了,正欲下火。”佛門常用的坐式是結跏趺坐,修禪入定大多採用這種坐式。據說,定力深的信徒,臨終時能夠預知時間,安然而逝。坐化又稱坐亡、坐脫、坐逝等,歷代有關記載甚多。如唐· 黃滔《莆山靈岩寺碑銘》載:“了公八年冬十月坐亡,色身(肉體)不壞。”又如清·姚福均《鑄鼎余聞》卷四記載:五代間 布袋和尚(彌勒佛)“於奉化岳林寺東廊坐逝,偈云: 彌勒真彌勒,化身千百億,時時示時人,時人自不識”。

該僧人位於中印邊境。據科學家的結論:坐化時間1475年,沒有採用任何防腐手法,是在深入禪定(他們說是冥想)中坐化。之所以採用這么奇怪的姿勢,是因為適逢天災,該僧人立志犧牲自己的生命來救度眾生,並為世人留下不朽肉身,以激勵後人堅信佛法不虛。

他們說該僧坐化前曾長期禁食,殺滅了體內的微生物故肉身不壞

各種說法

和尚死了叫圓寂,換個說法叫坐化

道士死了叫登仙,換個說法叫羽化

英雄死叫犧牲,壯士死叫捐軀,凡人死就只能叫翹辮子

普通的說法叫去世,逝世,過世,下世

文言點嘛,你可以說沒了,避諱點嘛,你可以說老了

再通俗嘛,那就更多了

吹了燈,拔了蠟,眼睛一閉,腿一蹬,睡進了鐵板新村。

坐化〈高僧坐著死亡)

涅槃〈無煩惱的去世〉

崩殂〈天子死〉

不諱〈死的婉辭〉

哲人其萎〈為眾人所仰望的人已死〉

修文地下〈文人死之悼辭〉

仙凡路隔〈死人不能再和活人見面〉

人往風微〈人死後生前的善政也消滅了〉

馬革裹屍〈軍人英勇的戰死沙場〉

羽化 圓寂 仙逝 安息 升天 殉難 歸神 千古 上天堂 前往西方極樂世界 塵歸塵土歸土 入土為安 駕鶴西歸 死而無憾 人琴俱亡 人亡物在 一了百了 與世長辭 壽終正寢 永辭人世 成仁取義 壯烈犧牲 音容宛在 英年早逝 為國捐軀 投胎轉世 死得其所 天人永隔

貶義:喪命 嗝屁 滅門 暴斃 斃命 翹辮子 下地獄 誅九族 進棺材 趕投胎 見閻王 回老家 七孔流血 命喪黃泉 一病不起 魂飛魄散 紅顏薄命 死無全屍 二腿一伸 死有餘辜 死不足惜 家破人亡 血流漂杵 一覺不起 作法自斃 人亡政息 五馬分屍嗚呼哀哉 死不瞑目 魂歸離恨天 死無葬身之地 回蘇州賣鹹鴨蛋 兩眼一閉不再睜眼 睡了一場不會醒的夢

中性意義:夭折 歿 大去 往生 不起 作古 亡故 過世 逝世 謝世 死亡 輕生 長眠 短命 滅頂 絕了氣 一命嗚呼 九泉之下 氣絕身亡 撒手人寰 吾命休矣 倩女離魂〈少女因相思而死〉 死欲速朽〈死後不必厚葬〉 崩,駕崩,山陵崩。薨。卒。不祿,過去了,過世了,去了,回去了,長眠了,作老人了,上西天,辭去人世,百年之後,壽終正堝(男),壽終內寢(女),成為故物,呠呼哀哉,已故,大去,夭折、短折、夭殤、早逝、夭逝、天逝、夙殞、天服之殤,逝世,見閻王,歸西天,斷氣,數盡,完蛋,一命嗚呼 圓寂 歸天 歸西 走了 去世 掛了 去了天堂

相關介紹

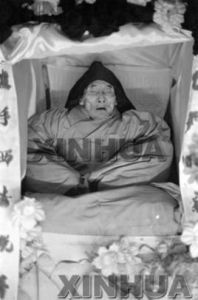

在佛教看來,萬物因緣而生,因緣而滅,身體形骸皆為夢幻泡影,逝去的人們是不需要將其存留在世間的。然而,為什麼 九華山那些修行圓滿的“肉身菩薩”卻要將不朽的身體留給世人呢? 在九華山中,至今還保留著一種古老的殯葬習俗:凡有僧人圓寂,必將其盤坐裝殮於陶缸之中,並在遺體四周添充木炭、柴草等物品,密封后放於室外,保存七日。 七日之後,人們將陶缸下面一個預先置留的小孔掏開,引燃缸內的柴草木炭,將遺體火化。 但是,也有極少數生前有特別交待的僧人沒有火化,他們的缸繼續存放下去。三年之後,當陶缸開啟之時,曾經有這樣的奇蹟發生:缸內的僧侶竟然顏面如生,肉身不腐。他們就是被人供奉膜拜的“肉身菩薩”。 萬稼祥,九華山管理處宗教科科長,他曾親身見證肉身菩薩的開缸,對此現象始終迷惑不解。這是九華山一個叫普文的和尚去世三年之後開缸時的影像。令人震驚的不僅僅是普文和尚的肉身三年不腐,而且人們注意到,他的頭部居然長出了兩寸長的頭髮。 這是九華山的一個高僧圓寂後裝缸時的影像資料。人們正把許多紙包填充在缸里,那是什麼?難道九華肉身的形成,也和 埃及木乃伊一樣,經過特別的藥物處理嗎?那一個個紙包里,究竟裝的是什麼東西呢? 這是九華山中的一個特殊行當——轎子行,他們整天抬人上山下山,以此為生。閒暇時,轎夫們就在山腳下聊天。坐在中間的人名叫焦小弟,除了抬轎子,他還有一個祖傳的副業,那就是專門負責把圓寂的僧人裝殮入缸。 焦小弟為我們演示了一遍裝缸的程式,首先把柴草鋪在缸底。這是生石灰,也就是在影像資料中我們看到的那些紙包里裝的東西,用草紙包裝,主要是為了擺放方便。最後,他們拿來一整袋木炭倒入缸中,這就是他們所用的全部材料。 在佛教看來,人的生命歷程就像一個升華自我的階梯,通過刻苦的修行,在戒律、禪定、智慧各方面達到最高境界,就可以突破自身的肉體局限,凝結成物質結晶——肉身。 傳說, 佛祖釋迦牟尼圓寂後,火化的遺骨凝結成一種堅硬的顆粒物質——舍利。佛經記載,舍利有全身和碎身的區別。而九華肉身則是全身舍利,相比 碎身舍利更為難得。九華山上最早出現的肉身,正是今天被人們供奉為地藏菩薩的 金喬覺。傳說,他圓寂後三年依然顏面如生,骨節能發出金鎖般的聲音,人們將之供奉在三層石塔中,不料,那裡在夜間竟能發出“神光異彩”,這就是後來人們稱之為“神光嶺”的地方。 九華山的 摩天嶺,第一位肉身菩薩就供奉在這高山之巔。 百歲宮,一座有600年歷史的古寺。這位就是“百歲菩薩”,一位曾活了126歲的老僧。明代的 崇禎皇帝正是被他的精神所感動,才下聖旨欽賜建造了這座寺院。關於這位肉身菩薩,九華山中流傳著這樣一個神奇的故事。傳說,清朝初年百歲宮曾經多次失火,其中最嚴重的一次,大火竟要把整個寺院燒塌。這時,肉身菩薩的雙手忽然抬起,由打坐的姿勢變成遮火的姿勢,一場大雨隨即從天而降。火撲滅了,寺院保住了,但從此以後,這位肉身菩薩的胳膊就沒有放下,始終保持著當年遮火的姿態。 寺院內的石碑記錄了這位高僧的生平。他本名海玉,字無暇,24歲出家於 五台山。明朝末年,他仰慕金地藏“普渡眾生”的精神,不遠萬里來到九華山。可連年的戰亂已使這裡滿目瘡痍,香火衰微。無暇決心重振九華道場,沿著艱險的山路向摩天嶺攀登。 在今天百歲宮寺院後面的房基下,人們依然可以找到一個小小的石洞,這就是無暇和尚當年的居所。據說,當年他在洞中修行的時候,山上少有人煙,無處化緣。他渴了就喝山澗清泉,餓了就吃一種叫 黃精的植物維持生命。 在這個山洞中,他發下了一個宏大的誓願:要用自己的鮮血書抄寫一部佛經。這就是被九華山歷代僧人奉為珍寶的 國家一級文物——無暇和尚刺取舌血拌金粉抄寫的《 大方廣佛華嚴經》,全書81冊,總計42萬字。 人們不禁感嘆,是何等巨大的毅力,何等虔誠的信念,支撐這位僧人完成這樣的壯舉!據說,為了抄寫這部經書,當年無暇和尚每隔二十天,刺取舌血一次,前後共用了二十八年時間。期間,他幾次因為失血過多,體力不支,昏厥過去。 明代天啟三年,無暇126歲時,終於抄完了全部經文。大願已了,他用石頭封上洞門,無聲無息地離開了人世。無暇和尚曾留下這樣一首詩:“老叟形骸百有餘,幻身枯瘦法身肥。客來問我歸何處?臘盡春回又見梅。” 傳說三年後, 崇禎皇帝於夢中見九華山有菩薩轉世,就派欽差上山找尋。當人們打開那個石洞時,發現這位高僧竟然顏面如生,肉身不腐。崇禎頒聖旨修建百歲宮,將無暇肉身貼金供奉,敕封為“ 應身菩薩”。按照佛教的說法,一些修行圓滿的菩薩本來有能力、有資格成為佛,但是,為了救度眾生,暫不成佛,再度轉世到人間,教化眾生,這就是所謂的應身菩薩。