地表水地下水聯合運用

簡介

為促進一個流域、地區或灌區的水資源供需平衡,對地表水和地下水進行合理的統一開發利用和管理。在農田灌溉中,聯合運用的主要形式是井渠結合。有些地區興建了大規模的引水、調水工程,與原有的井灌區聯成一個系統;而在一些大型自流灌區,由於地表水資源不足,又在灌區進行機井建設。美國加利福尼亞州的中央河谷、巴基斯坦的印度河平原、印度的恆河平原和中國的黃淮海平原,都是大面積地表水和地下水聯合運用的地區。

優點

①調蓄地表徑流。利用含水層的蓄水功能,蓄存豐水時期的多餘地表水量,供枯水時期使用。

②改善地下水質。調蓄地表徑流水量,對含鹽量較高的地下水可以起到稀釋作用。巴基斯坦和以色列的一些灌區,曾採用這樣的方法減少地下水的含鹽量。中國黃淮海平原的黑龍港地區,對淺層礦化地下水也進行過"抽鹹換淡"。在荷蘭,還把夏天溫度較高的水回灌地下,到冬天抽出灌溉對水溫要求較高的溫室花卉和蔬菜。

③調控地下水位。大型水庫和灌區的興建,增加了對地下水的補給,引起地下水位升高,導致灌溉土地漬澇和次生鹽鹼化。在這些地區,開採利用地下水可降低地下水位,配合地面排水,進行旱、澇、鹽鹼綜合治理;但地下水超量開採會引起地下水位下降,使水井建設費用和抽水費用增加。長期超采會形成大面積地下水位降落漏斗,招致地面沉陷和濱海地區海水入侵等危害。在這種情況下可引進地表水,以減少地下水開採量,並對地下水進行回灌,以調控地下水位。

管理

管理中,應對地表水的引用,含水層抽水和回灌進行合理調度,達到灌溉水源的最佳化利用。在運用管理中還要制定相應的管理辦法。

①行政措施:對地表水和地下水集中統一管理;

②法律措施:對用戶分配一定的抽水定額;

③經濟措施,合理計收地表水和地下水灌溉水費。

參考書目

N.伯拉斯著,戴國瑞等譯:《水資源科學分配》,水利電力出版社,北京,1983。(N. Buras, Allocation of water Resources1972.)

擴展閱讀

渠灌區井渠結合地表水與地下水聯合運用進行灌溉.其形式有以下兩種主要形式.:

以地面水為主的利用渠道引用地表水和利用水井提取地下水相結合的地面水和地下水聯合運用的形式有以下三種方案.

(1).水源地的方式

水源地是在灌區內選取一定面積作為地下水的集中開採區,開採出的地下水供本區和灌區其他地區在地表水缺水季節灌溉之用,或在灌區上游地下水開採條件較好的地區,集中開採地下水,專門共下游灌區灌溉之用,其作用與城市供水水源地相同。灌區水源地一般選擇在地下水補給條件較好,含水層儲水和導水性能良好的山前沖洪積扇緣潛水溢出帶地區,集中開採地下水,除用來灌溉本區耕地外,主要供給臨近和下游地區灌溉農田。這種井渠結合方式的優點是布井集中,輸電線路短,投資較小,便於管理。一般說來,由於水源地的集中開採量較大,而周邊渠灌區灌溉對地下水的補給強度又較小,除非在有大量的山前或側向補給的情況下補給和開採才能保持平衡,否則將出現地下水位降落漏斗,地下水的開採將難以持續。例如,新疆北疆五家渠灌區的青格達湖水源地,自70年代在20km2的土地上共打機井43眼,井深在50-100m,平均年開採地下水2100萬m2,灌溉下游的灌區土地,水源地平均開採強度為155萬m3/a.km2(或1550mm/a),動水位埋深14.1m。70年代中期以來達到65眼,平均年開採量達到8273萬m3/a.km2,開採強度達到461萬m3/a.km2(或4610mm/a),動水位達到25-30m,已形成相當規模的水位降落漏斗。在河流沖洪積扇前緣地區,山前傾斜平原的潛水溢出帶,土層由導水性很強的沙卵礫石組成,未經襯砌的河流和渠道的滲漏嚴重,補給地下水量大.由於開採地下水時單井出水量大,水位降深小,在這類地區建設水源地比較有利.但為了減少滲漏和加快輸水速度對河流和渠道進行襯砌後,地下水的補給量將減少,在開採量超過補給量時,水源地的地下水位將持續下降。在地下水來源主要為灌區內部渠系和田間灌溉水補給,而開採強度又較大的情況下,以水源地開採地下水的方式應慎重採用。在水源地的規劃設計中必須根據地下水的補給條件和地下水的開採量,通過地下水的模擬,預測地下水位的變化趨勢,判別水源地的持續利用的可能性。

(2).灌區內渠灌區與井灌區集中成片相鄰布置的方式

在這種布置方式下,灌區內部可分為相鄰的渠灌區和井灌區兩部分,井灌區作為地下水的開採區,渠灌區作為地下水的補給區。這種井渠結合方式的優點同樣是布井集中,輸電線路較短。由於缺乏外區地下水的補給,必須使地下水的開採量與渠道滲漏和田間灌溉水對地下水的補給量能夠保持平衡,為此,井灌區與渠灌區的面積必須保持一定的比例,視開採量和灌溉滲漏量和降雨補給量的大小而定,例如,1:2,1:3。灌溉制度設計中採用的地下水對根層補給量也必須與設計的地下水位埋深相適應,且集中連片的井灌面積不宜過大,否則將造成開採區地下水埋深過大,使水井抽水的費用提高,而渠灌補給區的地下水位的埋深又過小,在非灌溉的易於返鹽季節,地下水位難以達到控制在地面下1.2-1.4m以上的要求。為此,在井渠結合的布置方式,井灌和渠灌的面積設計方案確定之後,還需要對地下水位在時間和空間上變化規律的進行詳細地分析。

(3).灌區內井渠並用,或同時採用地表水和地下水兩種灌溉水源,或在時間上交替使用的灌溉方式.例如,河南省人民勝利渠灌區,陝西省涇惠渠灌區,新疆北疆的五家渠灌區的大部地區都是採用這種井渠結合的形式。

半乾旱半濕潤地區在地下水可采量與地表水引水量比值較大的情況下,採用這種布置方式的井渠結合區內同時需有渠灌和井灌兩種灌溉設施,河水緊張季節井水和渠水並用或單純採用井水灌溉,河水豐富時期採用渠灌,易於積鹽季節到來之前採用地下水灌溉。地表水和地下水的灌溉水量和時間的安排必須滿足地下水採補平衡和控制地下水位的要求。在半乾旱和乾旱地區地下水可開採量在灌溉總用水量中所占的比重較小,應根據地下水的可采量在灌區內分散布井。這種方式的最大優點是可以充分發揮地下水庫的作用,有效地根據作物生長和防止土壤積鹽的要求控制地下水位,是平原地區最常用的井渠結合布置方式。但採用這種灌溉方式時,需要同時布置渠灌和井灌設施,布設輸電線路。

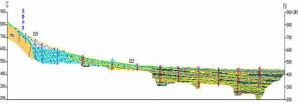

各地區適宜的井渠結合方式視當地的地形地貌、氣候條件、地下水埋深和地下水的補給消耗條件、扣除生態需水後地下水可用於社會經濟需水的可采量等確定。例如,新疆烏魯木齊河流域不同地形地貌上下游灌區地下水排水和井渠結合布置形式如示意圖1所示(據鍾駿平、董新光、姜卉芳)。

圖 1 新疆典型流域不同地形地貌上下游灌區排水和井渠結合布置形式示意圖

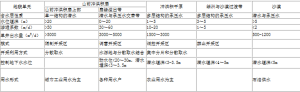

圖 1 新疆典型流域不同地形地貌上下游灌區排水和井渠結合布置形式示意圖 表格

表格由於在山前多有較大的側向補給,沖積扇上部灌區土壤透水性較好,有入滲的灌溉水向下排泄,因此山前沖洪積扇緣地下水溢出帶為了充分利用地下水資源,灌區井渠結合的形式可以採用水源地和分散取水相結合。沖洪積平原上中部地下水的側向補給較少,主要為地表水的垂直補給,灌區用水應以地表引水為主,適當利用地下水,調控地下水位,井渠結合應以灌代排,水井的布置應採取集中分片布置和分散取水的方式。沖洪積平原下部地下水主要為灌溉地表水的垂直補給,灌區用水應主要引用地表水,適量利用地下水,以調控地下水位,井渠結合應採用分散取水的方式,為了保持灌區的水鹽平衡,還必須有一定的淋鹽水量通過水井抽水將鹽分排出區外。

水資源配置數學模型

規劃情況及基本要求

規劃問題包括一個地表水庫,一個地下水庫(地下含水層)和一個灌溉工程,三者構成了單一地表水庫和單一地下水庫的聯合運用系統,見圖1.1。整個系統可以分為三個子系統:地表供水子系統、地下供水子系統和用水子系統(此處指灌溉區)。系統組成包括以下七個部分:

圖1.1 單一地表水庫和單一地下水庫的聯合運用系統結構示意圖

圖1.1 單一地表水庫和單一地下水庫的聯合運用系統結構示意圖(1)地表水庫地表水庫的功能主要是調節徑流,滿足用水部門的需水要求,削減洪峰流量,保護下游的安全;利用多餘的水對地下水庫進行人工回灌,即人工補給,減少地表水的廢棄,提高水資源的利用程度。對地表水庫,其主要任務是確定庫容的大小和制定各時期的供水量。

(2)地下水庫地下水庫一般是位於灌區地表以下第一個具有相對不透水層以上的潛水含水層。主要作用是協同地表水向灌區供水,滿足農業生產的要求。對於地下水庫,主要任務不是確定庫容大小而是推求地下水位的變化過程,可提供的水量的多少以及最優控制水位。

(3)輸配水系統輸配水系統指各級灌溉渠道,其作用是把水庫的水輸送到灌區或人工回灌設施進口。渠道輸水損失大部分滲漏到地下含水層,成為可利用的地下水。

(4)排水系統排水系統指地表各級排水渠道。其作用是匯集灌溉退水、降雨徑流和地下排水,並將其排入外河。

(5)管井系統管井系統的作用是抽取地下水。另外,管井還兼起排水作用,以防治土地鹽漬化。

(6)人工回灌措施人工回灌措施是指把地表水庫不能儲蓄的水引滲到含水層。即將水通過田間、溝渠、坑塘積蓄起來,形成一定的水層,使水直接經過土壤包氣帶垂直滲透到地下含水層。

(7)用水系統用水系統包括所有的用水部門。一般的綜合利用水庫,其用水部門包括農業灌溉用水、工業用水及城鎮生活用水、水力發電用水、水產養殖用水等。為簡化起見,現僅考慮灌區這一用水部門。灌區內種植作物的種類、宜灌面積是已知的,各種作物的需水量可以根據降雨、土質、作物種類等確定。作物的種植結構可納入模型中作為待定的組成部分。

上述聯合運用系統的主要任務是:解決該地區的灌溉用水問題,同時兼顧防洪、排澇和控制鹽漬的要求。以規劃年限內工程綜合淨效益最大為最佳化準則,確定系統內各項工程的最優規模和系統的最優運行策略。系統的決策變數有:地表水庫庫容V,管井供水能力q,渠系輸水能力Q,回灌能力R,排澇流量W和各種作物的種植面積F。

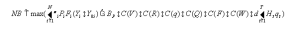

目標函式

目標函式

目標函式式中——第i種作物的種植面積,萬畝;

——第i種作物灌溉下的單產,kg/畝;

——第i種作物無灌溉下的單產,kg/畝;

——第i種作物的價格,元/kg;

——第i種作物的效益分攤係數;

N——灌溉區作物種類;

——年防洪效益;

C(V)——地表水庫年費用,為庫容V的函式;

C(R)——人工回灌工程年費用,為回灌能力R的函式;

C(q)——管井工程年固定費用,為井群設計能力q的函式;

C(Q)——配水渠系及渠系建築物年費用,為渠系輸水能力Q的函式;

C(F)——田間工程年費用,為灌溉面積F的函式;

C(W)——排澇工程年費用,為排澇流量W的函式;

——管井工程運行動力費用,為t時段提水揚程Ht、抽水量以及單位水量的提水費用d和一年中的時段數T的函式。

地表水環境質量標準

1範圍

1.1本標準按照地表水環境功能分類和保護目標,規定了水環境質量應控制的項目及限值,以及水質評價、水質項目的分析方法和標準的實施與監督。

1.2本標準適用於中華人民共和國領域內江河、湖泊、運河、渠道、水庫等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域,執行相應的專業用水水質標準。

2引用標準

《生活飲用水衛生規範》(衛生部,2001年)和本標準表4-表6所列分析方法標準及規範中所含條文在本標準中被引用即構成為本標準條文,與本標準同效。當上述標準和規範被修訂時,應使用其最新版本。

3水域功能和分類標準

依據地表水水域環境功能和保護目標,按功能高低依次劃分為五類:

Ⅰ類主要適用於源頭水、國家自然保護區;

Ⅱ類主要適用於集中式生活飲用水地表水源地一級保護區、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產場、仔稚幼魚的索餌場等;

Ⅲ類主要適用於集中式生活飲用水地表水源地二級保護區、魚蝦類越冬場、洄游通道、水產養殖區等漁業水域及游泳區;

Ⅳ類主要適用於一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區;

Ⅴ類主要適用於農業用水區及一般景觀要求水域。

對應地表水上述五類水域功能,將地表水環境質量標準基本項目標準值分為五類,不同功能類別分別執行相應類別的標準值。水域功能類別高的標準值嚴於水域功能類別低的標準值。同一水域兼有多類使用功能的,執行最高功能類別對應的標準值。實現水域功能與達功能類別標準為同一含義。

4標準值

4.1地表水環境質量標準基本項目標準限值見表1。

4.2集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值見表2。

4.3集中式生活飲用水地表水源地特定項目標準限值見表3。

5水質評價

5.1地表水環境質量評價應根據應實現的水域功能類別,選取相應類別標準,進行單因子評價,評價結果應說明水質達標情況,超標的應說明超標項目和超標倍數。

5.2豐、平、枯水期特徵明顯的水域,應分水期進行水質評價。

5.3集中式生活飲用水地表水源地水質評價的項目應包括表1中的基本項目、表2中的補充項目以及由縣級以上人民政府環境保護行政主管部門從表3中選擇確定的特定項目。

6水質監測

6.1本標準規定的項目標準值,要求水樣採集後自然沉降30分鐘,取上層非沉降部分按規定方法進行分析。

6.2地表水水質監測的採樣布點、監測頻率應符合國家地表水環境監測技術規範的要求。

6.3本標準水質項目的分析方法應優先選用表4-表6規定的方法,也可採用ISO方法體系等其他等效分析方法,但須進行適用性檢驗。

7標準的實施與監督

7.1本標準由縣級以上人民政府環境保護行政主管部門及相關部門按職責分工監督實施。

7.2集中式生活飲用水地表水源地水質超標項目經自來水廠淨化處理後,必須達到《生活飲用水衛生規範》的要求。

7.3省、自治區、直轄市人民政府可以對本標準中未作規定的項目,制定地方補充標準,並報國務院環境保護行政主管部門備案。

表1地表水環境質量標準基本項目標準限值單位:mg/L

序號

Ⅰ類

Ⅱ類

Ⅲ類

Ⅳ類

Ⅴ類

1水溫(℃)人為造成的環境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1周平均最大溫降≤2

2pH值(無量綱)6-9

3溶解氧≥飽和率90%(或7.5)6532

4高錳酸鹽指數≤2461015

5化學需氧量(COD)≤1515203040

6五日生化需氧量(BOD5)≤334610

7氨氮(NH3-N)≤0.0150.51.01.52.0

8總磷(以P計)≤0.02(湖、庫0.01)0.1(湖、庫0.025)0.2(湖、庫0.05)0.3(湖、庫0.1)0.4(湖、庫0.2)9

總氮(湖、庫,以N計)≤0.20.51.01.52.0

10銅≤0.011.01.01.01.0

11鋅≤0.051.01.02.02.0

12氟化物(以F-計)≤1.01.01.01.51.5

13硒≤0.010.010.010.020.02

14砷≤0.050.050.050.10.1

15汞≤0.000050.000050.00010.0010.001

16鎘≤0.0010.0050.0050.0050.01

17鉻(六價)≤0.010.050.050.050.1

18鉛≤0.010.010.050.050.1

19氰化物≤0.0050.050.20.20.2

20揮發酚≤0.0020.0020.0050.010.1

21石油類≤0.050.050.050.51.0

22陰離子表面活性劑≤0.20.20.20.30.3

23硫化物≤0.050.10.20.51.0

24糞大腸菌群(個/L)≤2002000100002000040000

表2集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值單位::mg/L

序號項目標準值

1硫酸鹽(以SO42-計)250

2氯化物(以Cl-計)250

3硝酸鹽(以N計)10

4鐵0.3

5錳0.1

表3集中式生活飲用水地表水源地特定項目標準限值單位:mg/L

序號項目標準值序號項目標準值

1三甲烷0.0621乙苯0.3

2四氯化碳0.00222二甲苯①0.5

3三溴甲烷0.123異丙苯0.25

4二氯甲烷0.0224氯苯0.3

51,2-二氯乙烷0.03251,2-二氯苯1.0

6環氧氯丙烷0.02261,4-二氯苯0.3

7氯乙烯0.00527三氯苯②0.02

81,1-二氯乙烯0.0328四氯苯③0.02

91,2-二氯乙烯0.0529六氯苯0.05

10三氯乙烯0.0730硝基苯0.017

11四氯乙烯0.0431二硝基苯④0.5

12氯丁二烯0.002322,4-二硝基甲苯0.0003

13六氯丁二烯0.0006332,4,6-三硝基甲苯0.5

14苯乙烯0.0234硝基氯苯⑤0.05

15甲醛0.9352,4-二硝基氯苯0.5

16乙醛0.05362,4-二氯苯酚0.093

17丙烯醛0.1372,4,6-三氯苯酚0.2

18三氯乙醛0.0138五氯酚0.009

19苯0.0139苯胺0.1

20甲苯0.740聯苯胺0.0002