地球概說

地球概說在《銀河系漫遊指南》中,主人公亞瑟·登特很難想像沃根(Vogon)建設者艦隊準備毀滅地球這件事。他的大腦無法處理——這件事太重大了。亞瑟試圖縮小著眼點,但想到英格蘭、紐約、經典老片和美元,仍然沒什麼作用。只有想到再也吃不到麥當勞時,他才完全理解了這件事。在決定撰寫介紹地球的文章後,我們感覺有點像亞瑟·登特。雖然與宇宙中的其他星球相比地球較小,但地球實際上很大,並且極其複雜。

但我們決定還是不要集體考慮吃漢堡的問題,而是採取另一種方法。與其研究地球的每個組成部分,我們不如來看看是什麼將這些部分結合在一起。

能量和光

地球概說

地球概說與宇宙中的其他星球相比,地球很小。我們的行星和其他七顆(也可能是八顆)行星圍繞太陽鏇轉,而太陽只是銀河系大約2千億顆恆星中的一顆。我們的銀河系是整個宇宙的一部分,整個宇宙包括數以百萬計的其他星系及其各自的恆星和行星。通過這番比較,地球的確很小。

而另一方面,與人相比,地球又是巨大的。地球赤道的直徑為12,756公里,質量為6 x 1024千克。地球圍繞太陽飛行,速度約為29.79千米/秒。但是,不要過多關注這些數字;對於很多人來說,地球大得不可思議、令人驚奇。但它的體積只是太陽的零頭。 我們站在地球上看太陽,太陽看起來也很小。這是因為太陽距離我們大約14,967 萬公里。太陽赤道的直徑約比地球赤道的直徑大100倍,太陽內部可以容納約一百萬個地球。太陽之大更加不可思議、令人吃驚。

但是沒有太陽,地球也不可能存在。在某種意義上,地球是一部巨大的機器,充滿不斷移動的部件和複雜系統。所有這些系統都需要能量,這些能量就來自太陽。

太陽是一個巨大的核能來源——通過複雜的反應,將氫轉變為氦,同時釋放光和熱。由於這些反應,地球表面每平方米的面積,每年會從太陽獲得約342瓦能量。總量約為1.7 x 1017瓦,相當於17億座大型電廠的產量。地球若想產生比太陽更多的能量,唯一途徑就是每三個人擁有一座自己的電廠(並且地球大到足夠容納所有這些電廠)。在太陽探秘中,可以了解太陽如何產生能量。 對於普通觀察者來說,太陽對生命最顯著的貢獻是光、熱和天氣。現在我們將了解太陽如何生產每種能量。

這些能量到達地球後,將為各種反應、循環和系統提供能量。這些能量驅動大氣和海洋的循環,同時為農作物提供養分,而農作物又可供人類和動物食用。地球上的生命離開太陽就無法生存,地球自身離開太陽就不會發展。

黑夜和白天

地球概說

地球概說太陽對地球最大的一些影響也是最為明顯的。由於地球圍繞地軸自轉,地球的某些部分被太陽照耀時,其他部分就會處在陰影中。換句話說,就會出現日出和日落。處於白晝的部分逐漸變暖,而處於黑夜的部分則逐漸散失白天吸收的熱量。

在局部多雲的天氣里站在戶外,就能感覺到太陽對地球溫度的影響有多大。當太陽被雲層遮擋時,可以明顯感覺到比未被雲層遮擋時涼爽。地球表面吸收太陽的熱量並散發出來,就像在夏天日落後馬路繼續散發熱量一樣。我們的大氣層也會起到同樣作用——吸收地面散發的熱量並將一部分熱量再

地球概說

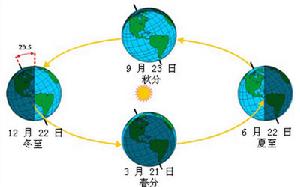

地球概說傳送回地球。 地球與太陽的關係也是產生季節的原因。地球的地軸有一點傾斜,約為23.5度。一個半球靠近太陽,而另一個半球則指向相反方向。靠近太陽的半球更加溫暖並能得到更多光照,此時這個半球處於夏天,同時另一半球處於冬天。這種效果對赤道附近的影響沒有兩極那樣大,因為赤道全年接受的太陽光量基本相同。另一方面,兩極在各自的冬季中接受不到任何光照,這也是兩極冰凍的部分原因。

大多數人非常習慣黑夜與白天(或夏季與冬季)之間的差異,認為這是理所當然的。但這些光照和溫度的變化對地球上的其他系統具有巨大的影響。其中之一是整個大氣層的空氣循環。例如:

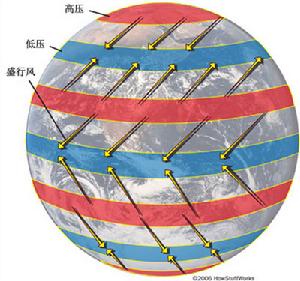

明亮的陽光照耀著赤道。由於赤道受到陽光直射,而且那裡的臭氧層較薄,所以空氣將變得非常溫暖。

隨著溫度變暖,空氣開始上升,從而形成了低壓系統。空氣升得越高,溫度就會越低。水隨著空氣冷卻而凝結,從而形成雲和雨。空氣隨著降雨變得乾燥。結果是溫暖乾燥的空氣位於大氣層相對較高處。

由於氣壓較低,空氣從南方和北方湧向赤道。隨著空氣變暖、上升,推動乾燥空氣向北方和南方移動。

乾燥空氣隨著冷卻而下沉,從而形成高壓區域並飄向赤道的南北兩方。 這恰恰是太陽使得空氣圍繞地球循環的部分原因——洋流、天氣形式和其他因素也有作用。但一般情況下空氣從高壓區域向低壓區域移動,這與釋放充氣的氣球後高壓氣體從氣球嘴噴出非常相似。一般情況下熱量也從較暖的赤道移向較冷的兩極。構想一杯溫熱的飲料放在桌子上,飲料周圍的空氣隨著飲料冷卻而變暖。地球的熱量轉移過程與此相似,只是規模巨大。

科里奧利效應是地球鏇轉的產物,也對空氣循環系統產生影響。它可引發大型天氣系統(如颶風)的循環。它有助於產生從赤道附近向西刮的信風,以及北半球和南半球向東刮的急流。這些形式的風使水分和空氣從一處移向另一處,從而產生各種天氣。(科里奧利效應的影響範圍比較廣——它實際上並不像像某些人猜想的將水從水槽排出。)

太陽會經常造成風和雨。當太陽使某一特定位置的空氣變暖時,空氣就會上升,從而造成該地區的低氣壓。更多空氣從周圍區域湧入,從而產生了風。如果沒有太陽,就不會有風——甚至根本不會有可以呼吸的空氣。下面我們將了解這一問題的原因。

大氣層和水循環

地球概說

地球概說糖和碳

地球大氣層主要由氮氣組成。氧氣在我們呼吸的空氣中僅占21%。二氧化碳、氬氣、臭氧、水蒸氣和其他氣體占大氣很小的一部分,約為1%。這些氣體可能是在地球演變為行星的幾個階段中產生的。

但有些科學家相信如果沒有植物,地球大氣永遠不會包含我們所需的氧氣。植物(以及某些細菌)在光合作用中釋放氧氣,植物使用該過程將水和二氧化碳變為它們可以用作養分的糖。 光合作用是一種複雜的反應。在很多方面,都與人類身體將食物分解為可以儲存的養料的方式相似。實質上,植物能夠使用來自太陽的能量將二氧化碳和水轉換成為葡萄糖和氧氣。以化學術語表示: 6CO2 + 12H2O + 光->C6H12O6 + 6O2+ 6H2O

地球概說

地球概說換言之,我們吸入氧氣呼出二氧化碳,而植物是吸入二氧化碳而呼出氧氣。有些科學家相信地球大氣在植物進化和釋放氧氣前幾乎不含氧氣。

如果沒有太陽為植物提供能量(同時植物釋放氧氣),我們就沒有可以呼吸的空氣。如果沒有植物為我們和被大多數人當作食物的動物提供糧食,我們也就沒有吃的。

顯然,植物很重要,但並不僅僅因為植物為我們提供食物和氧氣。植物還可以幫助控制二氧化碳(一種溫室氣體)在大氣中的含量。它們可以保護土壤不被風和水帶走,從而幫助控制侵蝕。此外,植物在光合作用中還將水分釋放到空氣中。這些水分與地球上的其他水一起參與太陽控制的大循環。

水和火

太陽對水有巨大影響。它使熱帶地區的海洋升溫,而兩極的海水由於缺少陽光照射則變冷。因此,洋流使大量溫水和冷水移動,對全世界的天氣和氣候造成巨大影響。太陽還驅動水循環,每年可使大約49.5萬立方千米的水蒸汽通過大氣進行循環。

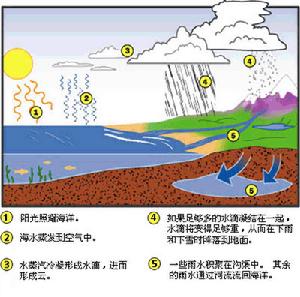

如果你曾在熱天從游泳池出來,並在幾分鐘後意識到你身上變幹了,那么你就直接體驗到了蒸發。如果你曾在冷飲杯子的側壁上看到水,實際上那是冷凝。這些是水循環的主要組成部分,在水體和大陸塊之間交換水分。水循環是形成雲和雨的原因,還為我們提供了飲用水下面是水循環過程:

太陽照射海洋和湖泊表面,提高水分子的活躍度。太陽使這些水分子越活躍,則這些分子移動或蒸發的速度就越快。

這些水分子以水蒸汽的形式通過大氣上升。植物也通過蒸騰作用(光合作用的副產物)增加水蒸汽。在某些地方,水會升華,即從冰直接轉變為水蒸汽。

所有這些水蒸汽都上升到大氣中。水蒸汽上升得越高,其溫度就會變得越低。隨著溫度越來越低,水分子運動減慢並聚集在一起(即冷凝)。從而形成雲。雲根據高度和厚度的不同,可以使下方的地球表面變暖或變冷。

水蒸汽在雲內部繼續結合形成水滴。當這些水滴變得夠大夠重時,就會形成降水。(雲中的污染物可以降低降雨量,因為污染物會使水滴必須變得更大更重才會落下。)

降水根據溫度和其他條件以雨、雪、雨夾雪或冰雹的形式降下。在地面上,降水落到地面、落入河流和湖泊中。有些降水滲入土壤,為植物提供養分並匯入地下水。大部分降水流入河流和湖泊,最終奔流入海。

沒有太陽啟動蒸發過程,就不存在水循環。也不會有雲、雨或其它氣候現象。地球上的水將是不流動的,甚至還是固態,因為沒有太陽的溫度,地球將完全封凍。

太陽為控制氣候和大氣成分的過程提供能量。沒有太陽,地球上就不會有氧氣,也不會有液態水。我們不會有天氣,也不會有季節。但太陽的巨大能量也有一些副作用。下面,我們將了解保護地球不受太陽能量傷害的一些現象。

臭氧和大爆炸

地球概說

地球概說熱和風

太陽的巨大能源有兩個主要副作用——紫外線和太陽風。紫外線可以導致癌症、白內障和其他健康問題。太陽風是從太陽湧出的帶電(即離子化)粒子流,可以剝去大氣層。幸運的是,地球有針對這兩種災害的天然防禦措施。臭氧層可以

地球概說

地球概說保護我們免受紫外線的傷害,磁場可以保護我們免受太陽風傷害。

平流層是大氣層中的一層,就位於我們生活的這一層之上,包含薄薄一層臭氧 (O3)。如果沒有太陽,這一層就不會存在。臭氧由三個氧原子組成。臭氧分子並不非常穩定,但形成這種分子需要很多能量。當紫外光照射到氧分子 (O2) 上時,將使氧分子分裂為兩個氧原子 (O)。其中一個原子接觸到氧分子時,將結合形成臭氧。該過程還是可逆的——當紫外光照射到臭氧時,它將分裂為一個氧分子和一個氧原子。此過程稱為臭氧-氧循環,它將紫外光轉換為熱,阻止其到達地球表面。如果沒有太陽,地球就不會有臭氧層——但沒

地球概說

地球概說有太陽,地球也就不需要臭氧層。

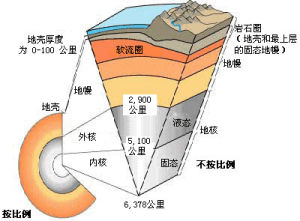

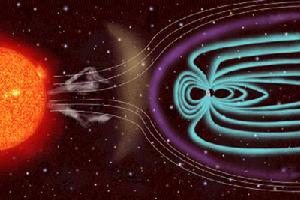

但在太陽創造臭氧層的同時,地球自身也在創建自己抵禦太陽風的防禦系統。如果沒有地球磁場,太陽風產生的離子化粒子就會揭掉地球的大氣層。這個磁場來自地核深層。核心與外核的相互作用產生了磁場。地球的核心由固態鐵組成。圍繞核心的是熔化的外核。這兩層在地球內部的極深處,通過厚厚地幔與地殼分隔開。地幔是固態的,但可以延展,與塑膠相似,並且是火山岩漿的來源。

地球核心的自轉,與地球繞地軸自轉非常相似。外核也在自轉,但速率與核心的速率不同。這就產生了發電機效應,即地核內部產生了對流和電流。從而產生地球的磁場——地球就像一塊巨大的電磁體。當太陽風到達地球時,將與磁場(即磁層)碰撞,而不是與大氣層碰撞。

兩極實際上定期變更位置——在過去的3.3億年里大約變更了400次。在發生偏轉時,磁場將變弱。但計算機模擬預測,太陽可在發生偏轉時對磁場減弱進行補償,通過與大氣層相互作用增強磁場。

地球的物理成分產生了地球磁場。這種成分是地球形成時的產物,沒有太陽也就不可能有地球。

地球概說

地球概說行星和恆星

有關地球起源最著名的科學理論與被稱為太陽星雲的自轉塵雲有關。這塊星雲是大爆炸的產物。哲學家、宗教學者和科學家對於宇宙的起源有很多觀點,但接受度最廣的是大爆炸理論。根據這一理論,宇宙起源於一次巨大的爆炸。

在大爆炸以前,現在宇宙中的所有物質和能量當時都包含在一個奇點中。奇點是溫度極高、密度無窮大的點。黑洞中心處發現的也是這種物體。這個奇點漂浮在整個真空中,直到發生爆炸,將氣體和能量向各個方向拋出。構想一枚炸彈在雞蛋內爆炸——物質以很高的速度向各個方向飛出。

隨著爆炸產生的氣體逐漸冷卻,各種物理力使得粒子聚集起來。隨著它們繼續冷卻,運動也逐漸減慢並且變得更有組織,最終成長為恆星。這一過程大約耗費了十億年。

大約五十億年前,其中一些氣體和物質形成了太陽。起初,它是一團溫度很高的自轉氣體雲,也包含一些較重的元素。這團塵雲在自轉過程中,匯集成為一塊稱為太陽星雲的碟形星雲。地球和其他行星可能也是在這塊碟形星雲中形成的。星雲的中心繼續凝結,最終燃燒起來成為太陽。沒有實質性的證據確切表明地球是如何在這塊星雲中形成的。科學家們有兩種主要理論。兩種理論都包含天體增大,即分子和粒子聚集在一起。它們的基本觀點相同——大約46億年以前,粒子聚集在一塊巨大碟形氣團中形成了地球,它圍繞將來變成太陽的物體飛行。太陽燃燒起來後,吹開了所有額外的粒子,形成我們今天所知的太陽系。月球也是在太陽星雲中形成的。

起初,地球非常熱並且火山活動頻繁。隨著地球冷卻形成固體地殼,小行星和其他碎片造成了許多表面坑窪。地球繼續冷卻,水填充了表面形成的盆地,從而產生海洋。

通過地震、火山爆發和其他因素,地球表面最終變成我們今天所知的形狀。它的質量產生的萬有引力固定住了所有物體,它的表面為我們提供了生活場所。如果沒有太陽,整個過程都不會開始。