地下水的地質作用

正文

地下水對岩層破壞和建造作用的總稱。地下水在流動過程中對流經的岩石可產生破壞作用,並把破壞的產物從一地搬運到另一地,在適宜的條件下再沉積下來。因此,地下水的地質作用包括剝蝕作用、搬運作用和沉積作用。剝蝕作用 地下水的剝蝕作用是在地下進行的,所以又稱為潛蝕作用。按作用的方式分為機械潛蝕作用與化學溶蝕作用。工程地質學中的潛蝕概念不包括可溶性岩石的化學溶蝕作用。

① 機械潛蝕作用。地下水在流動過程中,對土、石的沖刷破壞作用。地下水在土、石中滲透,水體分散,流速緩慢,動能很小,機械沖刷力量微弱,只能將鬆散堆積物中顆粒細小的粉沙、泥土物質沖走,使其結構變松,孔隙擴大。但經過長時間的沖刷作用,也可以形成地下空洞,甚至引起地面陷落,出現落水洞和窪地。這種現象常見於黃土發育地區。疏鬆的鈣質粉砂岩也易受到沖刷破壞。地下水充滿鬆散沉積物的孔隙時,水可潤滑、削弱、以至破壞顆粒間的結合力,產生流沙現象;或浸潤粘土物質,使之具有可塑性,引起粘土體積膨脹,導致土層蠕動和變形。

② 化學溶蝕作用。地下水可溶解可溶性岩石所產生的破壞作用,又稱喀斯特作用。地下水中普遍含有一定數量的二氧化碳,這種水是一種較強的溶劑,它能溶解碳酸鹽岩(如石灰岩,化學成分為碳酸鈣),使碳酸鹽變為溶於水的重碳酸鹽,隨水流失。碳酸鹽岩中常發育裂隙,更易遭受溶蝕,岩石中的裂隙逐漸擴大成溶隙或洞穴。在碳酸鹽岩地區,喀斯特作用可產生一系列如溶溝、石芽、溶窪、溶柱、落水洞、溶洞、暗河、地下湖和石林等喀斯特地形(見喀斯特)。

搬運作用 地下水將其剝蝕產物沿垂直或水平運動方向進行搬運。由於流速緩慢,地下水的機械搬運力較小,一般只能攜帶粉沙、細沙前進。只有流動在較大洞穴中的地下河,才具有較大的機械動力,能搬運數量較多、粒徑較大的砂和礫石,並在搬運過程中稍具分選作用和磨圓作用,這些特徵類似於地表河流。

地下水主要進行化學搬運。化學搬運的溶質成分取決於地下水流經地區的岩石性質和風化狀況,通常以重碳酸鹽為主,氯化物、硫酸鹽、氫氧化物較少。搬運物呈真溶液或膠體溶液狀態。化學搬運的能力與溫度和壓力有關,隨地下水溫度增高和承受壓力加大而增大。地下水化學搬運物除少數沉積在包氣帶的中、下部外,大部分搬運至飽和帶,最後輸入河流、湖泊和海洋。全世界河流每年運入海洋的23.4億噸溶解物質中大部分來源於地下水。

沉積作用 包括機械沉積作用和化學沉積作用,以化學沉積作用為主。

地下河流到平緩、開闊的洞穴中,水動力減小,在這些洞穴中形成礫石、砂和粉沙等堆積。由於水動力較小,地下河機械沉積物具有粒細、量少、分選性與磨圓性差的特徵,沉積物中可能混雜有溶蝕崩落作用產生的呈角礫狀的崩積物。

含有溶解物質的地下水在運移中,由於溫度、壓力變化,可發生化學沉積。例如,由於溫度升高或壓力降低,二氧化碳逸出,重碳酸鈣分解而發生沉澱;或由於水溫驟降或水分蒸發,水中溶解物質達到過飽和而發生沉澱。

地下水中溶質在粒間孔隙內沉澱,可把鬆散堆積物膠結成緻密的堅硬岩石。常見的起膠結作用的物質有鐵質(氧化鐵或氫氧化鐵)、鈣質(碳酸鈣)和矽質(二氧化矽)等。

地下水中溶質在岩石裂隙內沉澱或結晶,構成脈體。如由碳酸鈣組成的方解石脈,由二氧化矽組成的石英脈。含鐵、錳的沉澱物在裂隙面上呈柏葉狀,稱假化石。

飽含重碳酸鈣的地下水,沿岩石的裂隙或斷層流入溶洞,壓力降低,二氧化碳逸出,水分蒸發,碳酸鈣沉澱。沉澱物呈錐狀、柱狀,橫切面具圈層構造,稱為溶洞滴石,包括石鐘乳、石筍和石柱。

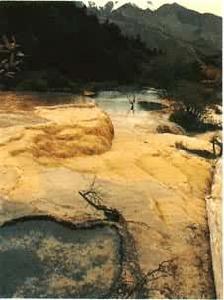

含有溶質的地下水流出地表,在泉口處沉澱形成的化學堆積物,稱為泉華。泉華疏鬆多孔。成分為碳酸鈣的稱鈣華或石灰華,成分為二氧化矽的稱矽華。(見彩圖)

地下水的地質作用

地下水的地質作用李叔達主編:《動力地質學原理》,地質出版社,北京,1983。

張倬元、王士天、王蘭生編著:《工程地質分析原理》,地質出版社,北京,1981。